Serafino Macchiati: impressionista e divisionista tra parapsicologia e spiritismo

L'artista dimenticato

Stefano Macchiati, L'amore in blu, 50 x 40 cm, olio su tela, collezione privata.

Sono certa che purtroppo il nome di Serafino Macchiati (Camerino, 17 gennaio 1861 – Parigi, 12 dicembre 1916) non dirà nulla alla maggior parte di voi. Eppure Macchiati è stato un’artista davvero interessante, capace di adottare le ultime novità formali, dunque le avanguardie impressioniste e divisioniste e allo stesso tempo di lasciarsi affascinare dallo spiritismo. Il pittore marchigiano studiò all'Accademia Clementina di Bologna e nel 1880 si trasferì a Roma, dove fu illustratore per la rivista "La Tribuna illustrata". Il trasferimento nella capitale a fine Ottocento, permise a Macchiati, già evidentemente molto dotato nel disegno, di esordire giovanissimo, a soli ventidue anni, nell’ambito dell'Esposizione Internazionale di Roma del 1883. Si integrò perfettamente nell’ambiente culturale romano, entrando in contatto con Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Duilio Cambellotti e Sibilla Aleramo. In loro compagnia Macchiati girò la campagna romana per capire la condizione dei contadini, interessato a problematiche sociali e politiche di stampo socialista. Attento al Verismo, non si ritrovò a suo agio nel Simbolismo decadente che dominava la scena romana dell’epoca, anche se guardava con interesse ad alcune opere di Francesco Michetti. Il linguaggio pittorico di Macchiati sin dalle primissime prove appare caratterizzato da pennellate vaporose e vibranti che donano ai dipinti una sospensione e un dinamismo di luce richiamanti proprio influenze di Michetti che all'Esposizione aveva presentato il celebre Voto. Nel 1898, l'editore Lemerre lo invitò a Parigi per illustrare la serie Romance di Paul Bourget e altri periodici. Vittore Grubicy e Giacomo Balla lo ospitarono a Fontenay-sous-Bois nel 1900, dove dipinse vedute divisioniste di Parigi e dei suoi dintorni. Dopo aver partecipato alla Mostra Internazionale di Roma del 1911, rientrò a Parigi, dove continuò a lavorare fino al 1916, anno della sua morte a soli cinquantacinque anni. Ebbe anche una personale postuma alla Biennale di Venezia del 1922 con una sala in cui erano esposte trentadue opere, tra illustrazioni e dipinti; nel 1923 fu ricordato anche alla Galleria Pesaro, con una grande antologica che riassume tutta la sua carriera.

La riscoperta recente

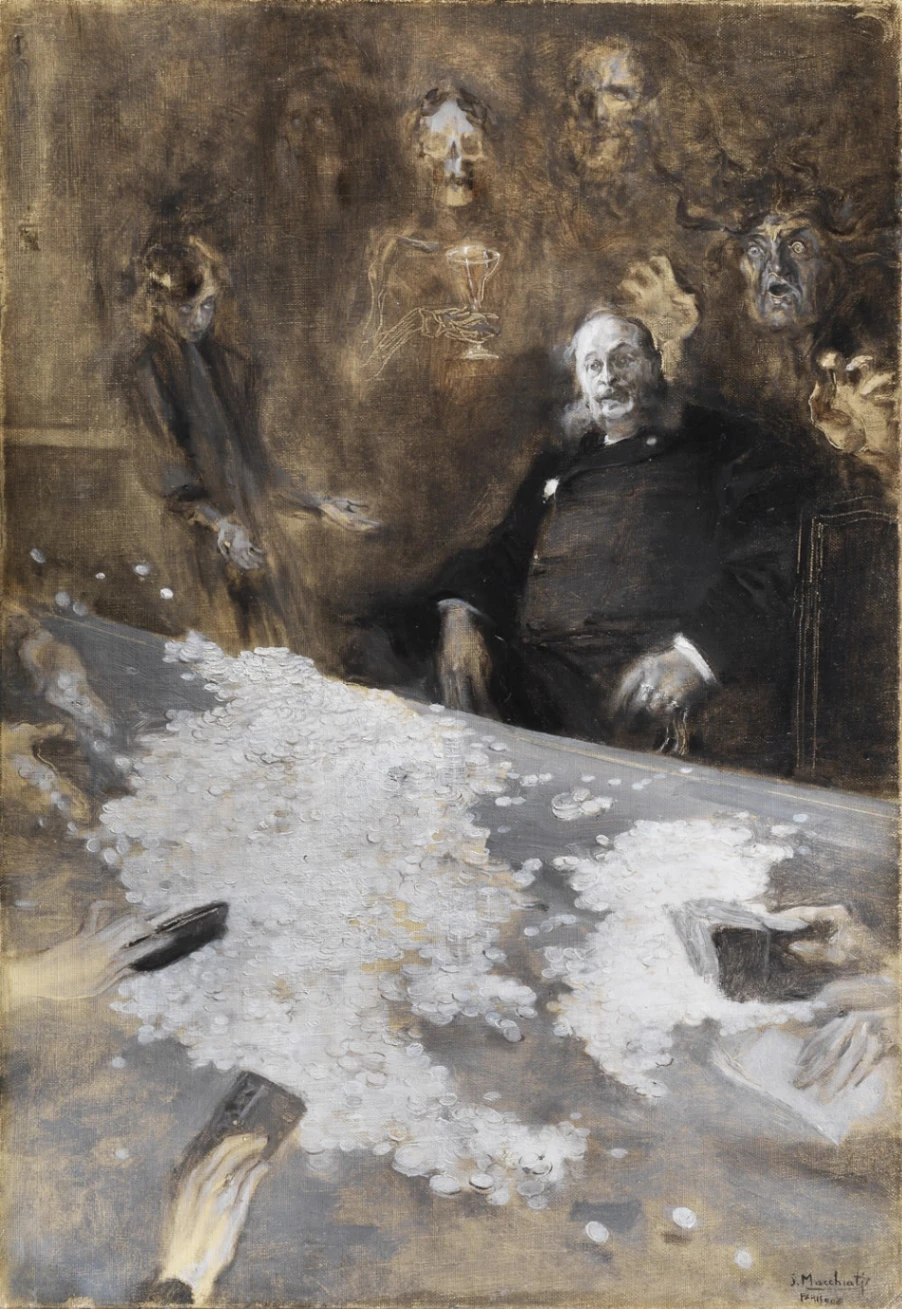

Stefano Macchiati, Il Visionario, 1904, 55 x 38,5 cm, Musée d'Orsay.

Nel 2023 è stata organizzata una grande mostra dell’artista, curata da Francesca Cagianelli e Silvana Frezza Macchiati, presso la Pinacoteca Comunale Carlo Servolini di Collesalvetti, in Toscana. Il titolo della mostra era particolarmente eloquente: “Serafino Macchiati: Moi et l’autre. Le frontiere dell’impressionismo tra euforia Belle Époque e drammi della psiche”. Quando si ripercorre la vita e la carriera di questo artista, lo si fa dividendo il suo lavoro in due fasi e riconoscendo un “primo Macchiati” e “secondo Macchiati”. Durante la prima parte della sua carriera artistica Macchiati, sotto il patrocinio del suo mentore Vittore Grubicy de Dragon (1851-1920) dipinse per lo più paesaggi e ritratti, guardando alle novità stilistiche e tematiche proposte sia dall’Impressionismo, che dal Divisionismo.

L'epistolario con Grubicy e la carriera di illustratore

Stefano Macchiati, Frescura sotto il pergolato, 1902, olio su tela, 52,5 × 74 cm, Pinacoteca di Tortona.

Per capire meglio la figura di Macchiati, si è rivelato cruciale il carteggio con Vittore Grubicy, mercante e critico, nonché pittore egli stesso. La sua corrispondenza con Macchiati, conservata al Museo MART di Rovereto, consta di centinaia di lettere, per lo più inviate da Macchiati a Grubicy. Sono state attentamente studiate in vista della mostra di Collesalvetti da Francesca Cagianelli e Dario Matteoni. Le lettere chiariscono il rapporto di Macchiati con artisti interessati allo spiritismo e ad altre forme di spiritualità alternativa, tra cui Gaetano Previati (1852-1920) e Giacomo Balla (1871-1958), il cui interesse per la Teosofia e le sedute spiritiche è ben documentato, trascorse sette mesi a Parigi ospite di Macchiati. Esegue le prime vignette come illustratore per la casa editrice Sonzogno e per Il Canzoniere dei fanciulli di Enrico Fiorentino (1888) pubblicato da Treves, ma è col lavoro per la Tribuna Illustrata che giunge al successo meritato con disegni per brani di Pirandello e Capuana. Sempre caratterizzato da una linea elegante e raffinata, partecipa con illustrazioni e disegni acquarellati a diverse esposizioni italiane, tra cui la Biennale di Venezia e l’Esposizione di Milano per il Traforo del Sempione del 1906.

La svolta parigina

Serafino Macchiati, L'amante (Il magnete), 1908, olio su cartoncino, 55 x 38 cm, collezione privata.

È proprio a Parigi che Macchiati iniziò a dipingere la vita della città con uno sguardo al tempo stesso sociale e socialista, diventando amico intimo del poeta e attivista marxista Henri Barbusse (1873-1935). Ottenendo un formidabile successo come illustratore di romanzi, tra cui quelli del creatore di Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), Macchiati sviluppò il gusto per la rappresentazione dei crimini, dei “paradisi artificiali” della droga, dell’orrore, del paranormale e dello spiritismo. Un nuovo e importante risultato dell’indagine di Francesca Cagianelli su Macchiati, documentato nella mostra di Collesalvetti, è che il “primo” e il “secondo” Macchiati non possono essere separati, e un “filo rosso” collega le distinte fasi della carriera dell’artista italiano, che può quindi essere letta come un tutt’uno. Macchiati non resta vincolato a un unico stile: l’impressionismo gli serve a cogliere la vita nella sua transitorietà luminosa; il divisionismo lo affascina nella sua capacità di decomporre la luce; l’illustrazione gli permette rimandi narrativi, simbolici, psicologici. L’accostamento tra paesaggio, figura, illumina quella sua coerenza interiore, la modalità di essere artista che riflette il suo tempo, armandosi di una voce propria, personale e riconoscibile.

Io e l'altro

Stefano Macchiati, Uccello nero, 1904, opera ispirata a The Raven, celebre poema d’Edgar Allan Poe pubblicato nel 1845 e tradotto da Baudelaire in francese nel 1853.

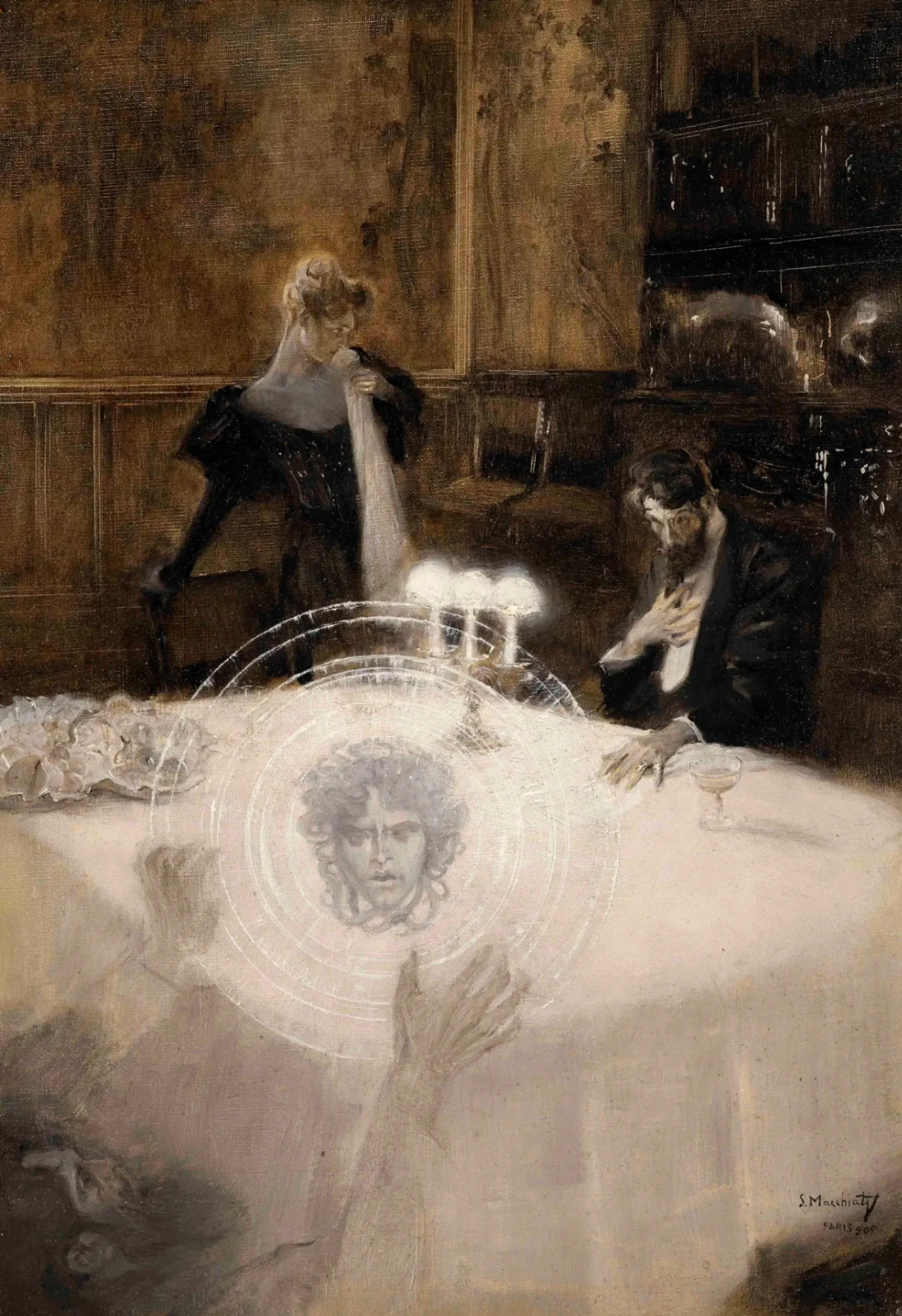

Macchiati non considerava l’illustrazione e il ruolo di illustratore come ausiliario o addirittura come subordinato allo scrittore, bensì come un co-autore. La mostra del 2023, come già indicato dal richiamo nel titolo, documenta il lavoro di Macchiati come illustratore di libri e riviste, insistendo sull’importanza della sua collaborazione con la pubblicazione francese “Je sais tout”. Lavora anche per Hachette e per l’editrice Fayard, ottenendo grandissimi risultati. Nel 1901, realizza le illustrazioni di alcuni canti della Commedia per i fratelli Alinari ma la critica italiana stranamente non è benevola. Su "Je sais tout”nel 1905 viene pubblicato per la prima volta il romanzo “Moi et l’autre” di Jules Claretie (1840-1913). Macchiati illustra sia la serie di “Je sais tout” sia le due versioni in volume pubblicate da Pierre Lafitte nel 1908 e nel 1912. In effetti, la corrispondenza con Grubicy dimostra che Macchiati aveva iniziato a discutere dell’opera con Claretie già durante la sua stesura, prima della pubblicazione."Moi et l’autre" è una classica storia di sdoppiamento della personalità, un tema esplorato dagli psichiatri francofoni della Belle Époque e utilizzato da alcuni anche per spiegare i medium spiritisti. Nel romanzo, è un giovane artista, André Fortis, che alterna due diverse personalità e sperimenta allucinazioni e fenomeni simili a quelli descritti nella letteratura del tempo sul paranormale e sulle sedute spiritiche. In quella che probabilmente è la migliore illustrazione di Macchiati, durante una cena Fortis “proietta” la testa della moglie avvolta in un cerchio di luce, come in una aureola, con evidenti allusioni all’iconografia de L’Apparition di Gustave Moreau. La curiosità e persino la fede nel paranormale erano considerate durante la Belle Époque come un modo per essere veramente moderni e rimanere in contatto con l’avanguardia e forse con il futuro della scienza. Scienziati di spicco condividevano questo atteggiamento, ma furono gli artisti a consegnarlo alle generazioni future attraverso opere evocative che ancora oggi ci parlano di misteri irrisolti e di regni sconosciuti. Macchiati fu parte importante di questo movimento all’incrocio tra arte, letteratura ed esoterismo.

L'attualità di Macchiati

Serafino Macchiati, La seduta spiritica, 1905.

A rendere Macchiati particolarmente attuale è anche la sua convinzione e consapevolezza che essere “moderno” non sia un traguardo statico, ma una sfida che si rinnova costantemente. Nelle sue lettere, nelle critiche che rivolge alle correnti contemporanee, ma anche ai suoi mentori, emerge un forte disgusto per l’imitazione, per la comodità, per usare stilemi consolidati senza per sé interrogarsi sul significato, sul presente. Paradossalmente, la modernità di Macchiati è anche causa della sua “invisibilità” parziale: la sua opera ibrida – illustrativa, pittorica, grafica, simbolista, naturalista – non ha ben aderito ai canoni rigidi della “pittura alta” che molti storici hanno privilegiato. Macchiati è stato un vero protagonista della transizione artistica verso la modernità fra Otto e Novecento in Italia e in Europa.

In copertina: Serafino Macchiati, L'amante (Il magnete), 1908, olio su cartoncino, 55 x 38 cm, collezione privata. Dettaglio.

Suggeriti

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

TIZIANO SEGRETO: TRA ALCHIMIA E CABALA