Arte esoterica tra fine Ottocento e primi del Novecento

Simbolismo, Avanguardie e psicanalisi

Curiosamente, nonostante la luce della scienza portata dal Secolo dei Lumi, tra il 1880 e il 1925 in Europa l’interesse per l’esoterismo e le dottrine ermetiche riemerge con forza, avvolgendo con il suo alone di mistero le arti figurative, la letteratura e l’architettura. Il desiderio di esplorare l’occulto, il sogno, l’inconscio lega a doppio filo la nuova corrente artistica del Simbolismo con la nascente psicoanalisi. Fino ad abbracciare, di lì a poco, le prime avanguardie del Novecento, il Futurismo e l’Astrattismo. A partire dalla Francia e dal Belgio l’influenza della cultura esoterica sulle arti figurative si diffuse ben presto in Europa, intrecciandosi con la letteratura e coinvolgendo, grazie a Josephin Péladan e al suo Salon de la Rose+Croix, i maggiori protagonisti del simbolismo internazionale, da Fernand Khnopff a Gaetano Previati, fino a Jean Delville.

I Rosacroce, il Simbolismo e le arti

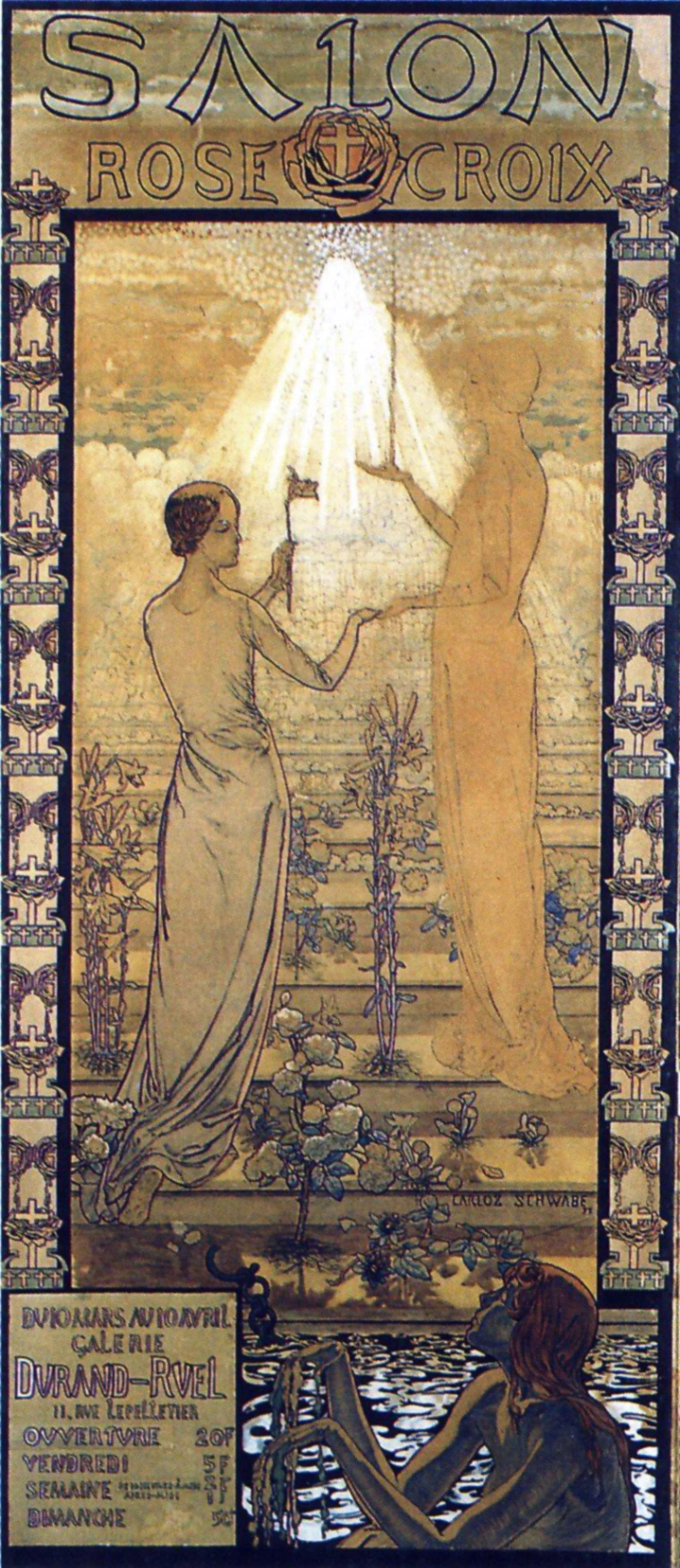

Post manifesto di uno dei Salon organizzati da Joseph Péladan.

Quella di Joseph-Aimé Péladan (Lione, 28 marzo 1858 – Neuilly-sur-Seine, 27 giugno 1918) è una figura complessa e affascinante. Il suo contributo al mondo della letteratura e delle arti europee del Novecento è indubbio: la sua attività di scrittore, pittore ed esoterista, influenzò il pensiero culturale e artistico della sua epoca, come pochi prima di allora. Nasce in una famiglia colta: figlio del giornalista e letterato Adrien Péladan, si forma presso i collegi gesuiti di Avignone e Nimes. Dopo aver tentato di fondare un culto devoto alla settima ferita di Cristo negli anni settanta dell'Ottocento, si trasferisce a Parigi nel 1881, dove lavorò per la rivista L'Artiste diretta da Arsène Houssaye e per la banca Crédit Francais. Nella capitale inizia ad affermarsi come critico d'arte e scrittore. Nel 1884 , dopo un lungo viaggio in Italia sul modello del grand tour settecentesco, pubblicò il suo primo romanzo, Le vice suprême, incentrato sul misticismo orientale, che ebbe da subito successo in Francia e venne più volte ristampato; anche in virtù di quest'opera, poco dopo il suo lancio allacciò un profondo legame culturale con l'aristocratico lorenese, di lontana ascendenza italiana, Stanislas de Guaita, di cui fu prima mentore e poi collaboratore nella fondazione dell'Ordine Cabbalistico della Rosacroce. Il motto ad rosam per crucem, ad crucem per rosam, stava a significare che l’arte deve riacquistare il senso dell’ideale e la chiesa il senso della bellezza; la civiltà occidentale sarebbe altrimenti destinata a morire. A questo sodalizio prese parte anche Papus, famoso fisico e occultista. Dopo esserne diventato il capo indiscusso con l’appellativo di Sâr Peladan, nel 1890 Joseph sceglie di abbandonare l'Ordine da lui stesso fondato e a dà vita a una nuova organizzazione, estetizzante, nota come Rosa-Croce Cattolica del Tempio e del Graal. ll nuovo gruppo di Rosacroce, composto da vari pittori della scuola del simbolismo, organizzò, sotto la guida del fondatore Josephin Peladan vari Salon dal 1892 fino al 1897. Le sue teorie, fra cui quella secondo cui l'arte non deve presentare la realtà ma Idee, furono di riferimento, per numerose personalità letterarie e artistiche dell'epoca: Paul Gauguin, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine e Joris-Karl Huysmans e Gustave Moreau.

Pittura, letteratura e musica: l'arte totale e il fascino del mistero

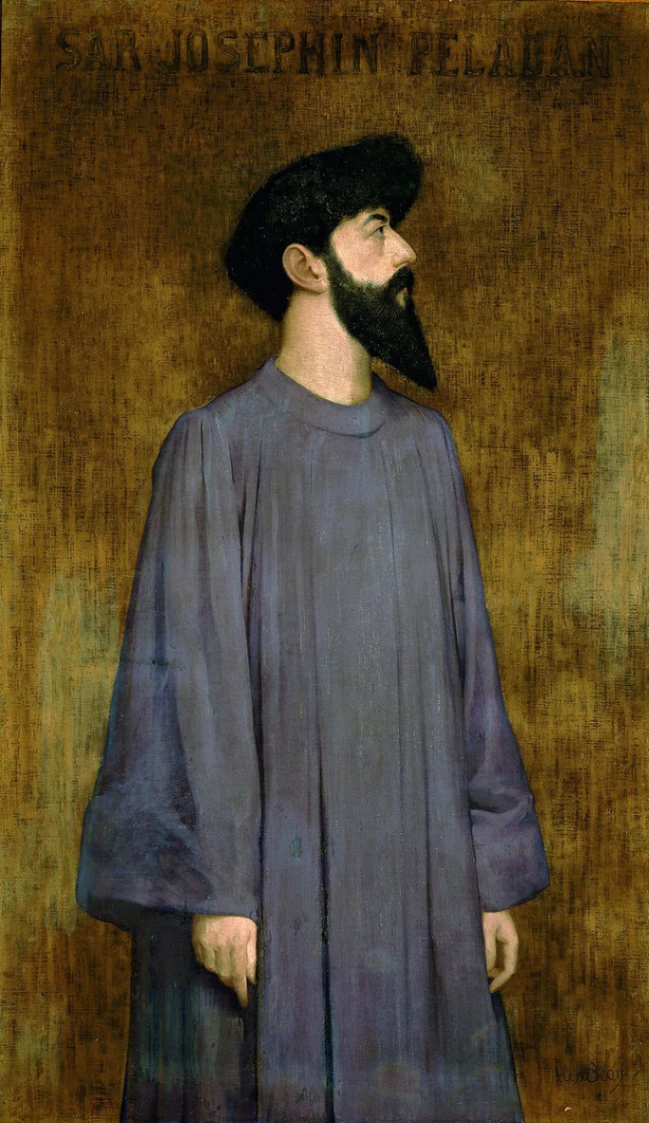

Alexandre Séon, Le Sâr Péladan, 1892, olio su tela, 132,5 x 80 cm, Lione, Museo delle Belle Arti © Lyon MBA – Fotografia: Alain Basset.

Desideroso di rivoluzionare la pittura, Péladan predicava una religione della bellezza che comprendeva il culto della forma classica e il gusto del mistero. Attraverso i suoi Salons, offrì ai giovani artisti di tutta Europa l'opportunità di dimostrare il loro talento e la loro dedizione: queste occasioni espositive divennero rapidamente l'occasione per presentare le nuove proposte dell'avanguardia artistica che si contrapponeva alle tendenze dominanti.

Consapevole della necessità di un successo clamoroso per la riuscita del progetto di rinascita culturale, Péladan attuò una strategia promozionale basata sulla sorpresa. Per sollecitare l'attenzione del pubblico, enfatizzò consapevolmente l'aspetto esoterico e i simboli mistici della sua impresa in un periodo in cui Parigi era in preda a un risveglio spiritualista. Affermando di discendere dai re di Babilonia e poi di Sar, suscitò curiosità attorno alla sua misteriosa figura per creare scalpore. Gli artisti stessi parteciparono a questa promozione: il pittore francese Alexandre Séon raffigurò Péladan di profilo su uno sfondo semplice, con una postura nobile, evidenziandone la barba a punta e la veste viola, mentre l'artista belga Jean Delville lo glorificò nella sua incarnazione di Sar, con la mano destra alzata in un gesto benedicente simile al Cristo Pantocratore bizantino. Contemporaneamente, sempre per promuovere le sue mostre, Péladan organizzò serate in cui venivano eseguite le composizioni di Richard Wagner, César Franck, Ludwig van Beethoven ed Erik Satie. Letteratura, musica e pittura vennero così celebrate nello stesso luogo, poco prima che i circoli simbolisti promuovessero un'"arte totale". Progettò anche una serie di conferenze il cui obiettivo era quello di sensibilizzare e radunare il maggior numero possibile di persone al suo ordine. La prima sera del Salon del 1892 fu un trionfo: migliaia di visitatori furono presenti, tra cui Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Émile Zola e Paul Verlaine. Dopo questa inaugurazione trionfale, la stampa, così come l'élite artistica, letteraria e ufficiale parigina, accorsero per sei anni consecutivi a queste mostre, ritenute irrinunciabili.

Il fascino di Orfeo: protagonista dell'arte simbolista

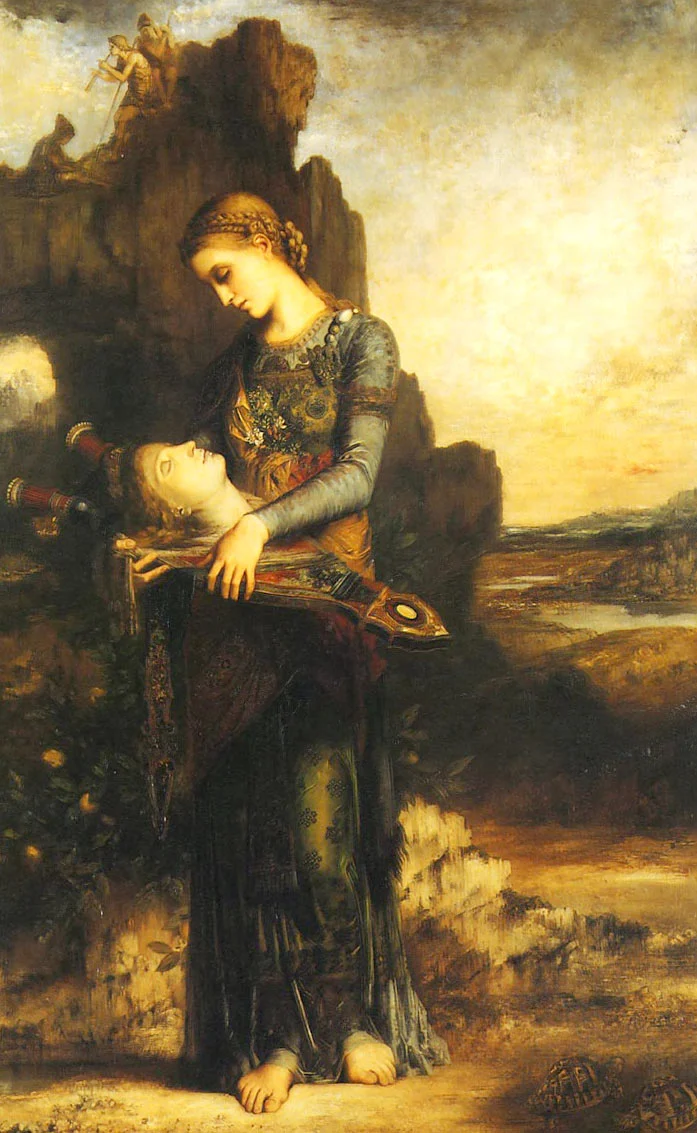

Gustave Moreau, Orfeo, 1865, olio su legno, 154 × 99,5 cm, Museo d'Orsay, Parigi.

Orfeo rappresenta il poeta, l'artista e il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti, la cui arte ha il potere di incantare e trasformare. Il suo viaggio negli inferi simboleggia il viaggio interiore nell'oscurità della psiche e il confronto con la perdita, mentre la sua incapacità di riportare Euridice simboleggia la condizione umana e i limiti dell'arte nel superare la morte. Orfeo incarna la sofferenza trasformata in bellezza eterna, l'immortalità dell'arte, e la visione poetica che dona un significato universale all'esperienza umana. Una delle interpretazioni simboliste più note e affascinanti del mito di Orfeo è sicuramente quella di Gustave Moreau, presentata al Salon del 1866, che nella sua versione pittorica del mito rilegge la tradizione. Il mito vorrebbe che le Menadi dopo aver ucciso il musico ne avrebbero gettato immediatamente le membra nel fiume Ebro. Secondo l'interpretazione proposta da Moreau, invece, il suo corpo mutilato viene scovato da una donna tracia che, mossa a pietà e indignata dal truce delitto delle Menadi, depone il capo dell'illustre musico su quella che fino a poco tempo prima era la sua lira. Gli occhi ormai esanimi di Orfeo e lo sguardo della donna si incontrano dando vita a un momento che sembra eterno. Sullo sfondo si estende un paesaggio memore dell'esperienza di Leonardo da Vinci, che con la sua serenità contrasta fortemente con l'atrocità del delitto appena perpetrato. Nell'angolo in basso a destra, infine, troviamo due tartarughe: sono stati i loro intestini, secondo il mito, ad aver fornito le corde della prima lira mai esistita, fabbricata dal dio Ermes. Il volto di Orfeo, invece, fu realizzato dopo numerosi studi su quello dello Schiavo morente di Michelangelo Buonarroti, di cui Moreau possedeva un calco in gesso.

Il ritorno ai Primitivi Italiani, nel segno del Rinascimento di Botticelli

Dal punto di vista prettamente formale, l'arte simbolista segna anche un netto revival dei così detti Primitivi Italiani. Lo stile simbolista guarda alle linee e ai colori dell'arte tardo medievale e della primissima arte rinascimentale, con particolare riguardo a Sandro Botticelli e alla sua produzione. Anche nella letteratura c'è un interesse per questo periodo storico passato: lo dimostra l'attenzione nei confronti della Divina Commedia di Dante Alighieri, in particolare per la Cantica dell'Inferno.

Gaetano Previati e l'opportunità preziosa offerta da Péladan

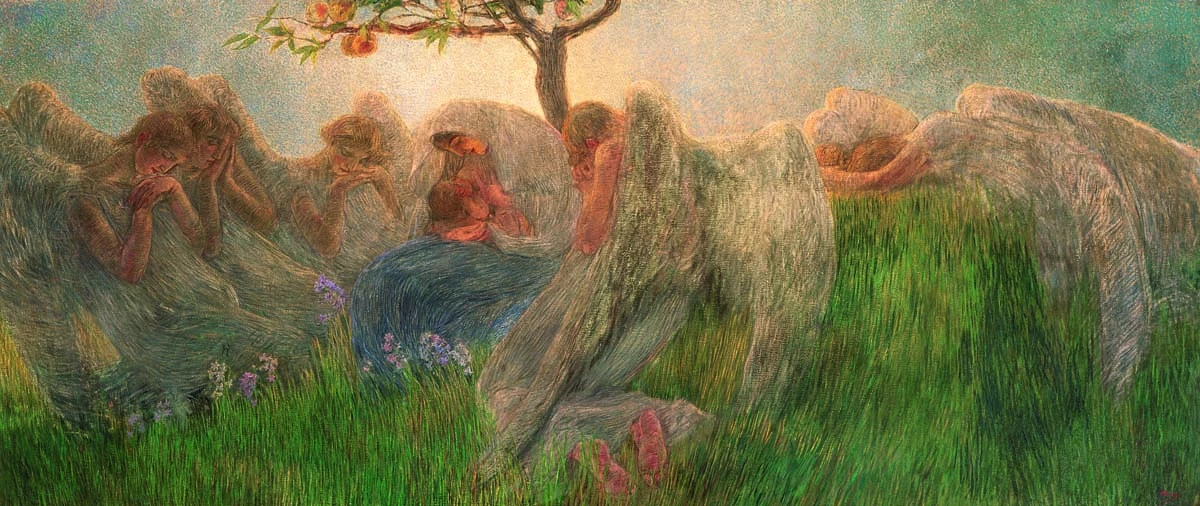

Gaetano Previati, Maternità, 1890-1891, olio su tela, 177 cm x 411,5 cm, Banca Popolare di Novara.

Tra i principali esponenti dell'arte italiana di primo Novecento, c'è senza dubbio il padre del divisionismo Gaetano Previati (Ferrara, 31 agosto 1852 – Lavagna, 21 giugno 1920), che deve a Péladan il merito di aver riconosciuto la carica innovativa di una sua opera che in Italia, al momento dell'esposizione, fu fortemente criticata. Previati espose alla Triennale di Brera del 1891 la Maternità, originalissimo esito circa gli sviluppi del tema sacro in ambito simbolista. L'opera esaltava il carattere spirituale del soggetto, che diventava preminente rispetto alla sua forma, che andava a dissolversi in lunghi filamenti colorati e luminosi. Incompresa a Milano, la tela gli valse l’invito a Parigi al Salon della Rosacroce nel 1892, esperienza che lo mise a confronto col simbolismo europeo.

I limiti dei Salons di Péladan

L'iniziale entusiasmo fu caratterizzato dall'insorgere di numerose difficoltà. Sebbene gli artisti condividessero le stesse convinzioni del fondatore, non condividevano necessariamente la stessa estetica: Péladan fu aspramente criticato per aver esposto pittori di secondo piano accanto a talenti affermati, con conseguenti accuse di cattivo gusto. I criteri di selezione delle opere ai Salons erano alla radice del problema: dipinti storici, nature morte, dipinti di animali, marine, paesaggi e ritratti – ad eccezione di quelli raffiguranti le effigi idealizzate dei membri dell'Ordine – erano banditi. Erano ammesse solo opere che rappresentassero leggende, miti, allegorie, sogni e narrazioni letterarie. Inoltre, in questi spazi non erano assolutamente accettate opere di artiste donne. I confini nazionali erano già stati abbattuti: Péladan si vantava delle sue ambizioni internazionaliste proclamando che "per il Salon, la parola straniero non esiste", ma si era ancora molto lontani dall'abbattere quelli di genere, visto che nessuna donna poteva partecipare a un evento organizzato dalla Rosa+Croce. Ciò purtroppo non deve stupire: era perfettamente in linea con il pensiero dell'epoca. A dimostrazione della concezione ancora ostile delle donne nella società, basta ricordare gli stereotipi con cui erano rappresentate. Le donne nell'arte simbolista esistevano prevalentemente secondo due schemi opposti e contraddittori: le figure femminili erano ritratte o come figure pure, fragili, quasi eteree ed angeliche, o altrimenti come figure demoniache, simili a streghe. Le troviamo dunque nei panni di Medusa, Eva e Salomè, figure femminili del mito o della religione che hanno portato la controparte maschile alla distruzione, all'annientamento, rivelando una certa paura nei confronti delle donne cui la società dell'epoca non era certo immune.

In copertina: Gaetano Previati, La Danza delle Ore, 1899 ca., olio e tempera su tela, Milano, Fondazione Cariplo.

Suggeriti

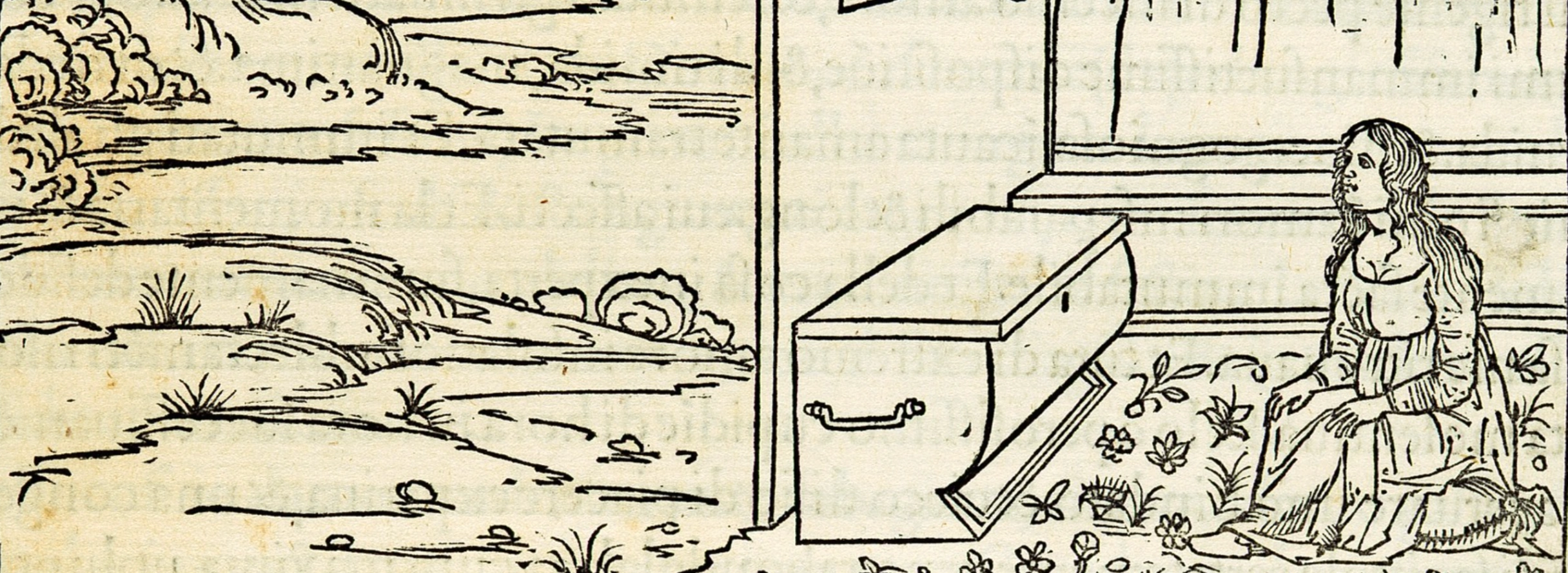

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

SERAFINO MACCHIATI: IMPRESSIONISTA E DIVISIONISTA TRA PARAPSICOLOGIA E SPIRITISMO