Virginia Vezzi: pittrice barocca tra la Roma dei papi e la Francia di Luigi XIII

L'incontro con Artemisia Gentileschi e Simon Vouet

Virginia Vezzi, Giuditta e Oloferne, 1624-1626, olio su tela, 97,8 x 74,5 cm, Nantes, Musée des beaux-arts.

Virginia Vezzi o da Vezzo (Velletri, 1601 – Parigi, 1638) è stata una pittrice barocca, nota soprattutto per la sua abilità nel ritratto e nelle composizioni religiose. Nata probabilmente a Roma, si formò sotto la guida del padre, anch'egli pittore, Pompeo Vezzi, e successivamente ebbe contatti con artisti del calibro di Guido Reni, figura di riferimento per molti pittori dell’epoca. Intorno al 1610, si trasferì con la famiglia a Roma sembra che fu proprio qui che la giovane Virginia iniziò ad apprendere l'arte della pittura grazie all'insegnamento paterno. Parte della critica ritiene invece più probabile che il padre decise di trasferirsi a Roma, avendo compreso il talento della figlia per la pittura, incoraggiandola a coltivare le proprie doti e permettendole di studiare le tecniche pittoriche con apprendistato presso importanti artisti dell’epoca. Ad ogni modo, possiamo ipotizzare che Virginia, frequentando l'ambiente artistico romano conosca Artemisia Gentileschi. Nel 1622 i documenti registrano la presenza della fanciulla in un’abitazione nella “parrocchia degli artisti”, quella di San Lorenzo in Lucina. Negli Stati d’Anime del 1625 si annota che la famiglia Vezzi vive poco distante dalle abitazioni di grandi artisti come Claude Mellan, incisore e pittore francese, Charles Mellin, importante esponente del Barocco francese e Simon Vouet, restauratore e pittore, considerato uno dei maggiori esponenti del Caravaggismo. La giovane entrò nella scuola di disegno avviata a Roma da Simon Vouet, con cui inizia una relazione amorosa. I due convolarono a nozze nel 1626. La Vezzi, forse già nel 1624, era stata accolta nell'Accademia di San Luca, traguardo prestigioso per un artista e raro al tempo per una donna. Questo riconoscimento indica la percezione pubblica della sua attività artistica e il fatto che sia indicata come autentica professionista.

Alla corte di Luigi XIII

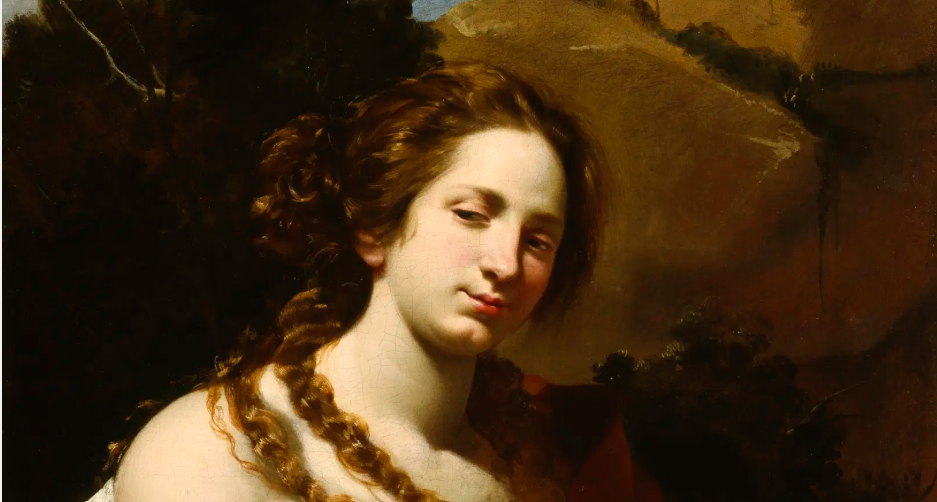

Jacques Blanchard (o Virginia Vezzi?), Danae, 1620-1630 circa, Museo Blanton, Austin.

Nel 1627 si trasferisce con il marito a Parigi, dove Virginia rimane sino alla morte, nell’ottobre 1638. Un anno dopo il matrimonio infatti, Simon Vouet fece ritorno in Francia, per stabilirsi alla corte di Luigi XIII dove acquisì il titolo di primo pittore del re ed ebbe una sfolgorante carriera. Durante il soggiorno a Parigi a fianco del padre, come testimoniano alcune fonti, ebbe modo di fare apprezzare la sua arte ed il suo talento e a corte venne particolarmente stimata da Maria de' Medici e dal Cardinale Richelieu. Si pensa che Virginia facesse da modella per Simon: un dipinto raffigurante la Maddalena, oggi conservato presso il Los Angeles County Museum, da alcuni è inteso come ritratto della Vezzi in veste della santa il dipinto è esposto con il titolo Virginia da Vezzo, the Artist's Wife, as the Magdalen). Federico Zeri a proposito di un dipinto del Vouet, pubblicato dallo stesso storico, raffigurante l’appassionato incontro tra due amanti, conservato a Mosca, presso il Museo Puškin, pensò che si trattasse di un doppio ritratto del pittore francese e di Virginia. La successiva scoperta di un’incisione tratta da questa tela e datata 1618 ha probabilmente confutato la tesi di Zeri posto che a quella data Simon Vouet e Virginia Vezzi verosimilmente non si erano ancora incontrati. Virginia Vezzi mise al mondo tre figli: Françoise Vouet nato nel 1627 e morto nello stesso anno, Jeanne Angélique Vouet (1630 - 1674) e Louis René Vouet (1638 - ?) che seguì le orme dei genitori ed ebbe una buona carriera da pittore. La Vezzi morì prematuramente nell'ottobre del 1638.

Dietro quali opere non ancora attribuite si cela la pittrice?

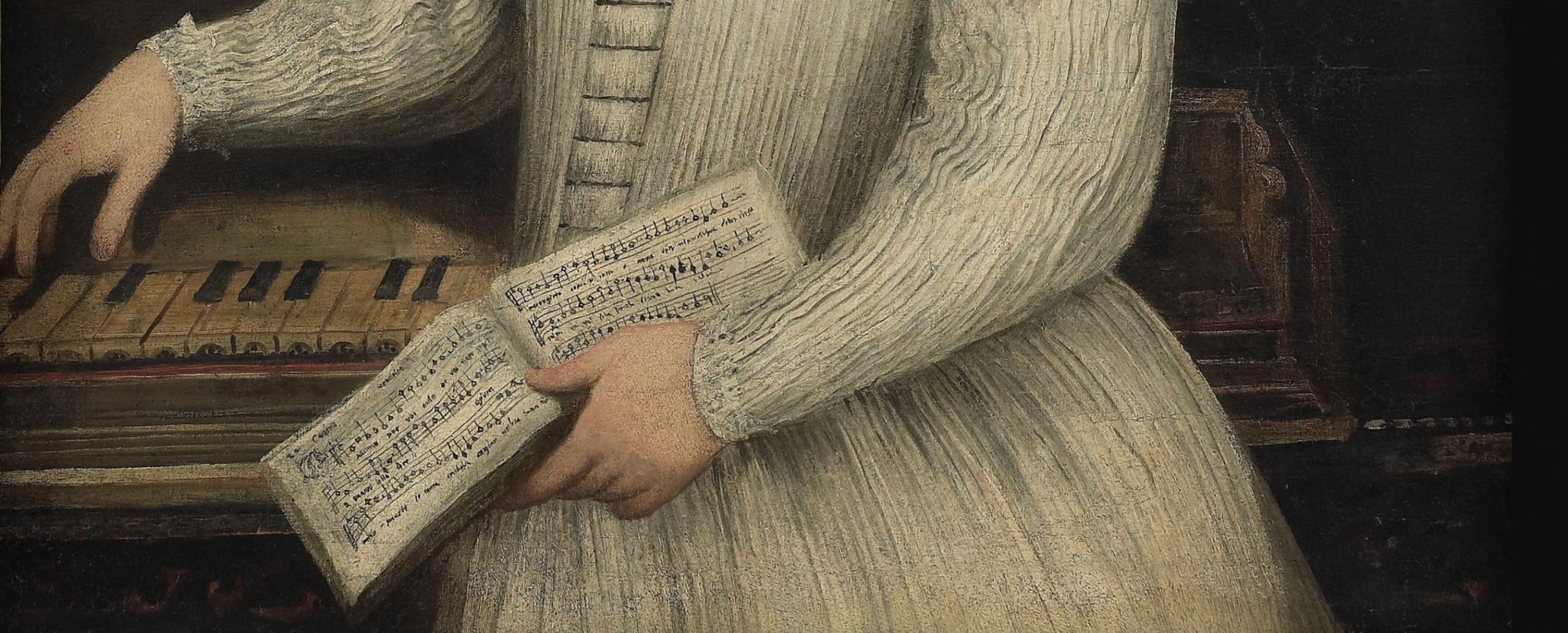

Virginia Vezzi, Autoritratto come santa Caterina d’Alessandria, 1624-1626, olio su tela, 99,4 x 74,3 cm, LACMA, Los Angeles.

Della pittrice conosciamo poche opere certe, tra cui la Giuditta e Oloferne e l'Autoritratto come Santa Caterina d'Alessandria. Consuelo Lollobrigida qualche anno fa ha portato all'attenzione un presunto inedito dell'artista, un Autoritratto o Una Musa restituito a Virginia in base a considerazioni stilistiche e confronti fisionomici con la Giuditta di Nantes e l’incisione di Claude Mellan. Quest’ultima raffigura una giovane ragazza, di bell’aspeto, con i capelli raccolti dietro la nuca e una scriminatura centrale entro un ovale, secondo la tipologia del ritratto encomiastico. Il probabile disegno preparatorio è conservato al Nationalmuseum di Stoccolma e ritrae la pittrice nella stessa posa, con i fiori d’arancio tra i capelli, alludenti al matrimonio con il Vouet. Nell’ Autoritratto o Una Musa emergono alcuni elementi stilistici e formali del Vouet romano, a partire dal giallo della veste, del caravaggismo dei primi anni Venti. Nell’Autoritratto o Una Musa Virginia sembra ereditare da Simon il talento nella rappresentazione di eroine bibliche o del mondo antico, elegantemente drappeggiate, in forma di ritrati, sempre raffigurate a mezzo busto o sedute. Si ritrae secondo una tipologia compositiva che trova relazione formale nella serie delle muse di Simon. In particolare con La musa dell’eloquenza, del Louvre; Le Muse Urania e Calliope, della Samuel Kress Collection e La Musa Euterpe, in collezione privata francese. La composizione della musa di Virginia deriva da questi modelli del marito, dove le figure allegoriche sono rappresentate sedute accanto, o sopra, a delle vestigia antiche e sono sempre accompagnate da un paesaggio sullo sfondo, evocante una bucolica serenità. Virginia forse si ritrae nelle vesti di Calliope, musa della Poesia, che secondo l’Iconologia di Ripa deve avere i caratteri di una graziosa vergine. Virginia, autoritraendosi nella veste della Poesia, celebra le sue doti di donna onesta e virtuosa, secondo i canoni dell’educazione femminile del tempo. Il suo ruolo educativo, come madre, moglie e insegnante di pittura alla corte del re di Francia, viene quindi ad assumere un significato aulico ed idealizzato, rafforzato dal pacato classicismo delle forme, elementi che fanno propendere per una datazione nei primi anni del terzo decennio. Il fatto che di Virginia si conoscano ancora poche opere può senza dubbio essere una conseguenza della poca attenzione che la storia dell'arte ha riservato alle figure femminili - escludendo casi mediaticamente e stilisticamente eclatanti, come quello di Artemisia Gentileschi. Non dobbiamo escludere che in futuro, grazie a sempre maggiori studi in questo senso, nuove opere della pittrice possano essere scoperte o attribuite è anzi altamente probabile. Negli ultimi anni stiamo assistendo a diverse tele, specialmente con soggetti di eroine bibliche come Giuditta o protagoniste femminili, che vengono accostate, su base stilistica alla Vezzi. Un esempio è l'olio su rame con Giuditta che decapita Oloferne comparso in asta da Wannenes il 31 maggio 2017. Si raccomanda comunque una certa prudenza in questo senso: l'affinità stilistica può far supporre l'esecuzione, ma non può bastare per l'attribuzione, specialmente rispetto alla produzione artistica femminile, per cui il mercato e il pubblico sembra avere un nuovo appetito.

In copertina: Simon Vouet, Ritratto di Virginia Vezzi come Santa Caterina d'Alessandria, 1627 circa, olio su tela, 101,6 cm x 78,7 cm, Los Angeles County Museum of Art. Dettaglio.

Suggeriti

I CINQUE SENSI DI MICHAELINA WAUTIER

MARUJA MALLO: SURREALISTA RIBELLE, FEMMINISTA IMPEGNATA ED ESILIATA

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE

LEE KRASNER: LO SPIRITO LIBERO DELL'ESPRESSIONISMO ASTRATTO