Tiziano segreto: tra alchimia e cabala

Tiziano e il fascino dell'esoterico

Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/1490 – Venezia, 27 agosto 1576) grande interprete del Rinascimento maturo e del tonalismo veneto fu, oltre che sapiente pittore, anche studioso di cabala, astrologia e alchimia. Aveva studiato le opere dei due umanisti Pietro Bembo e Marsilio Ficino, i quali non erano solo studiosi di mitologia e filosofia, ma anche appassionati e cultori di alchimia e astrologia, che nel sincretismo rinascimentale erano considerate scienze di pari valore, rispetto alle altre. Marsilio Ficino fu anche astrologo e Pietro Bembo ebbe per maestro, in gioventù, un nome che oggi ci dice poco ma all'epoca decisamente noto, Giovanni Aurelio Augurelli, figura centrale nella storia della letteratura e dell’alchimia italiana.

Non è quindi sorprendente che il maestro abbia aggiunto, in alcune sue opere, un ulteriore livello di lettura, oltre a quello metaforico, allegorico o moraleggiante, come appare piuttosto palesemente nell'Allegoria della Prudenza.

La lettura esoterica dell'Allegoria della Prudenza di Tiziano

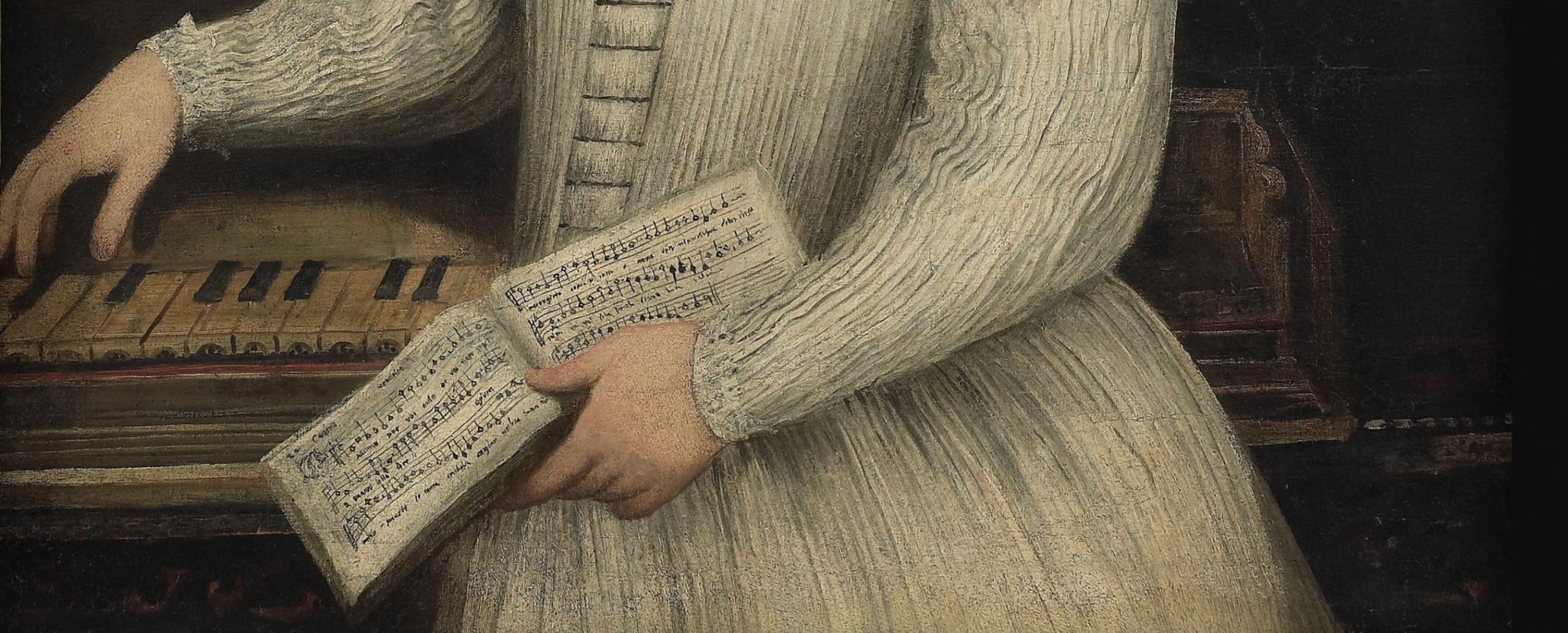

Tiziano Vecellio, Allegoria della Prudenza, 1565-70 ca., olio su tela, 76,2 × 68,6 cm, National Gallery, Londra.

Tra le opere di più controversa interpretazione di Tiziano c'è senza dubbio l’Allegoria della Prudenza, realizzata nel 1570 e oggi alla National Gallery di Londra. Lo schema compositivo è semplice: tre busti maschili, di tre differenti età, dalla giovinezza alla estrema vecchiaia, accompagnati dai busti di altrettanti animali, un lupo, un leone e un cane.

Pare sia abbastanza probabile che quelle rappresentate siano le icone di Tiziano da anziano, del figlio Orazio e di un lontano giovane parente, Marco Vecellio ‒ accolto nella sua casa da vecchio maestro ‒ e che diventano nell’opera simboli rispettivamente di vecchiaia, maturità e gioventù. Dal punto di vista allegorico, sotto di loro appaiono un lupo, simbolo dei ricordi del passato; un leone, simbolo della forza con la quale occorre condurre le attività presenti; un cane, simbolo della spensieratezza con cui si guarda al futuro quando si è giovani.

Dalla sineddoche di tre esseri umani e tre animali è stato dedotto, secondo una di queste interpretazioni, che si tratterebbe dei simboli delle tre età dell’uomo seguendo la tassonomia proposta già da Aristotele, nel II libro della Retorica, per cui i giovani, inclini a seguire i desideri, sono volubili e passionali e desiderano soprattutto onori e ricchezza; gli anziani, che vivono di ricordi, sono spesso cinici e diffidenti a causa delle cattive esperienze fatte durante la lunga vita. Nel mezzo ci sono gli uomini adulti e maturi, che tentano di perseguire un certo equilibrio sia nei desideri che nelle emozioni. Il concetto delle tre età dell’uomo era già presente nel mito della Sfinge e del suo enigma proposto a Edipo.

“τί ἐστιν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται” ‒ “Chi, pur avendo una sola voce, si trasforma in quadrupede, bipede e tripede?” (Pseudo Apollodoro, Biblioteca, III, 5, 8).

I tre animali rappresentati nell'opera potrebbero essere connessi a una fonte letteraria precisa: l’Idea del Theatro di Giulio Camillo (1480-1544). Camillo era letterato e filosofo, e appassionato di cabala e alchimia, e, nel suo testo, illustra la presenza delle tre bestie nell’“antro di Saturno” a cui corrispondevano i tre “tempi saturnini”. Si tratta dei tempi dell’attività intellettuale, che oscillano tra concentrazione e distrazione, tra ispirazione e stasi sino a raggiungere la creazione artistica. Inoltre, secondo la testimonianza derivante dai Saturnalia di Macrobio, le tre teste animali cinte da un serpente, simbolo del tempo ciclico, formavano una figura “mostruosa” raffigurata accanto a Serapide, divinità dell’Egitto ellenistico, nel santuario di Alessandria. Sopra i ritratti Tiziano ha inserito un motto: "EX PRAETERITO / PRAESENS PRVDENTER AGIT / NI FVTVRA(M) ACTIONE(M) DETVRPET", traducibile in italiano con “Basandosi sul passato / il presente agisce con prudenza / per non rovinare il futuro”. Quindi, secondo Tiziano, i tre volti rappresentano presente, passato e futuro che, insieme a un comportamento prudente, possono rendere la vita umana più savia e sicura. In base alla tradizione classica, ripresa poi dalla Scolastica, la Prudenza è intesa come capacità di memoria, intelligenza e previsione. “Conviensi adunque essere prudente, cioè savio: e a ciò essere si richiede buona memoria delle vedute cose, e buona conoscenza delle presenti, e buona provvedenza delle future” (Dante, Convivio (IV, 27). Oltre a queste interpretazioni occorre tener conto della simbologia alchemica, che vedrebbe nei tre animali i simboli dell’oro, il leone, dell’antimonio, il lupo, e dello zolfo, il cane. Osservando i tre ritratti, allegoria delle tre fasi dell’opera per la creazione della pietra filosofale, non si può fare a meno di notare i tre colori alchemici tipici: il nero dei capelli che rimanda alla Nigredo, il bianco all’Albedo e il rosso alla Rubedo.

In copertina: Tiziano Vecellio, Allegoria della Prudenza, 1565-70 ca., olio su tela, 76,2 × 68,6 cm, National Gallery, Londra. Dettaglio.

Suggeriti

VOLKER HERMES: DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE IL RITRATTO

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO