Suzanne Valadon: la pittrice che ha cambiato le regole del gioco

La pittrice che dipinse con realismo il nudo maschile

Suzanne Valadon, Adamo e Eva, 1909, olio su tela, 162 × 131 cm, Centro Georges Pompidou, Parigi.

Nata come Marie-Clémentine Valadon (Bessines-sur-Gartempe, 23 settembre 1865 – Parigi, 7 aprile 1938) in un piccolo villaggio della Francia rurale, Suzanne Valadon fu molto più che una musa per gli artisti dell’avanguardia parigina. Fu acrobata, madre adolescente, modella, pittrice autodidatta, pioniera. Ma soprattutto, fu una donna capace di sfidare tutte le convenzioni sociali, artistiche e morali del suo tempo. La sua arte, come la sua vita, non chiedeva il permesso. Cresciuta con la madre, una sarta al servizio di una famiglia aristocratica, Suzanne si trasferì da bambina a Montmartre, dove la povertà e la creatività convivevano sulle stesse strade. La giovane Marie-Clémentine fece ogni tipo di lavoro per sopravvivere: sarta, fiorista, apprendista pasticciera, e persino cavallerizza in un circo – un’avventura che si concluse bruscamente a causa di una rovinosa caduta dal trapezio. Fu proprio allora che iniziò a disegnare con maggiore intensità: cani, gatti, cavalli, tutto ciò che le capitava sotto gli occhi diventava soggetto di studio. A Montmartre, la sua straordinaria bellezza non passò inosservata. Fu notata da artisti come Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec e Pierre Puvis de Chavannes, per cui posò nuda e vestita, diventando a volte anche amante. Fu proprio Lautrec a ribattezzarla “Suzanne”, ispirandosi alla figura biblica di Susanna e i vecchioni. Ma mentre il mondo dell’arte la guardava come modello, lei osservava in silenzio, rubando tecniche, colori, proporzioni. Stava preparando la sua vera metamorfosi. Nel 1883, a soli 18 anni, Suzanne diventò madre di Maurice Utrillo, futuro pittore famoso per le sue vedute parigine. Non riconosciuto ufficialmente fino a quando, nel 1891, l’artista catalano Miquel Utrillo firmò un atto di paternità (di dubbia veridicità), Maurice sarebbe cresciuto con accanto una madre che fu anche la sua maestra d’arte. Gli trasmise l’amore per la pittura e lo incoraggiò a dipingere en plein air, come facevano gli impressionisti. Nel frattempo, Suzanne non era più solo un volto tra le tele. Degas fu il primo a riconoscerne il talento autentico, incoraggiandola a esporsi come pittrice. La sua dedizione era assoluta: poteva impiegare anni per completare una sola tela, perfezionando ogni dettaglio, ogni linea. Nel 1894 fu ammessa alla Société Nationale des Beaux-Arts, prima donna a riuscirci. Espose con regolarità al Salon des Indépendants e al Salon d'Automne, affermandosi come una delle poche artiste donne visibili nella scena artistica parigina. L’opera che più di ogni altra segnò una frattura con la tradizione fu Adamo ed Eva (1909), conservata oggi al Centre Pompidou. In questa tela iconica, Suzanne si autorappresenta come Eva e ritrae il suo giovane amante, André Utter, come Adamo. Ma ciò che colpisce è l'assenza totale di idealizzazione o erotismo: i corpi, realistici e pesanti, non seducono, esistono. Per la prima volta, una donna dipingeva un nudo maschile senza filtro, senza pudore, senza compiacenza. La stessa poetica si ritrova nel suo celebre autoritratto a 66 anni: la pelle rugosa, lo sguardo fiero, il volto segnato dal tempo. In un mondo che chiedeva alle donne di “svanire” con l’età, Suzanne si dipingeva per restare.

La decostruzione dello sguardo maschile

Suzanne Valadon, Il lancio della rete, 1914, olio su tela, 201 × 301 cm, Musée des Beaux-Arts, Nancy.

Suzanne Valadon con Il lancio della rete compie un gesto radicale: ribalta completamente il paradigma dello sguardo maschile che ha dominato per secoli la storia dell’arte occidentale. Per la prima volta è una donna a rappresentare un corpo maschile nudo come oggetto dello sguardo, e non il contrario. Il soggetto — il giovane e atletico André Utter — è mostrato in tre pose dinamiche e sensuali, impegnato nell'atto di gettare la rete da pesca. La fisicità accentuata, l’esibizione dei muscoli e la completa nudità non sono funzionali a un racconto mitologico o allegorico, ma diventano centro dell’attenzione visiva, esattamente come avveniva nei nudi femminili destinati allo sguardo voyeuristico del pubblico maschile. La Valadon, invece, rivendica per sé — e per lo sguardo femminile — il diritto di desiderare, osservare, e rappresentare. Non è un caso che l’opera abbia suscitato forti reazioni all’epoca della sua esposizione: la critica violenta e sessista di Arthur Cravan non si limita a giudicare il dipinto, ma attacca la stessa autrice, scandalizzato dall’inversione di ruoli e dal fatto che una donna potesse prendere il controllo dell’immagine del corpo maschile. La sessualizzazione del soggetto maschile, vista come provocatoria e persino minacciosa, mette in crisi il tradizionale potere simbolico dell’uomo in quanto soggetto attivo e dominante nell'arte. In questo senso, il dipinto non è solo un'opera di rottura stilistica, ma anche politica e culturale. Valadon non solo dipinge un nudo maschile: lo fa da donna, da pittrice consapevole, scegliendo un soggetto che era suo amante, restituendo alla figura maschile una carica erotica che di solito veniva riservata al corpo femminile. Così facendo, Valadon non propone solo una visione alternativa: impone una nuova modalità di guardare, dove la donna non è più musa passiva, ma autrice e soggetto attivo del desiderio.

Nuove sensibilità e nuove tematiche

Suzanne Valadon, La bambola abbandonata, 1921, olio su tela, 135 x 95 cm, National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C.

Nel 1921, con La bambola abbandonata, la Valadon affronta in modo diretto e disarmante uno dei momenti più delicati della vita: il passaggio dall'infanzia all'età adulta. L’ambiguità della scena, sospesa tra intimità materna e inquietudine erotica, riflette perfettamente la tensione psicologica che accompagna la pubertà. La bambina, con la sua acconciatura infantile e il corpo già sviluppato, incarna una contraddizione visiva volutamente disturbante. L’abbandono della bambola, che replica l’aspetto della ragazza, è un chiaro simbolo della fine dell’innocenza, mentre lo sguardo concentrato della giovane nello specchio rimanda a un processo di auto-percezione e forse di alienazione. La presenza della donna adulta — forse madre, forse figura ambigua — non chiarisce, ma anzi intensifica il senso di disagio. L’asimmetria tra la donna vestita e la ragazza nuda destabilizza ulteriormente la scena, facendo emergere interrogativi inquietanti sul ruolo degli adulti nella costruzione dell’identità femminile. La postura rigida e trattenuta del corpo della ragazza, così come l’atmosfera claustrofobica della stanza, rafforzano l’impressione di una tensione psicologica profonda, quasi una perdita dell'autonomia del soggetto ritratto. La Valadon non offre risposte, ma ci costringe a guardare — e a interrogarci. La sua pittura, con i contorni marcati e le forme volutamente semplificate, richiama certi aspetti espressionisti, ma non si piega a un’estetica di scuola. Il rifiuto dell’ideale classico del nudo e la rappresentazione cruda e verosimile del corpo femminile si pongono in netta opposizione rispetto alla tradizione pittorica maschile. La bambola abbandonata è solo un'opera sulla crescita o sull’identità, ma anche una denuncia implicita della violenza simbolica — e forse reale — che può nascondersi dietro i riti di passaggio imposti alle donne.

La donna non più oggetto, finalmente soggetto pittorico

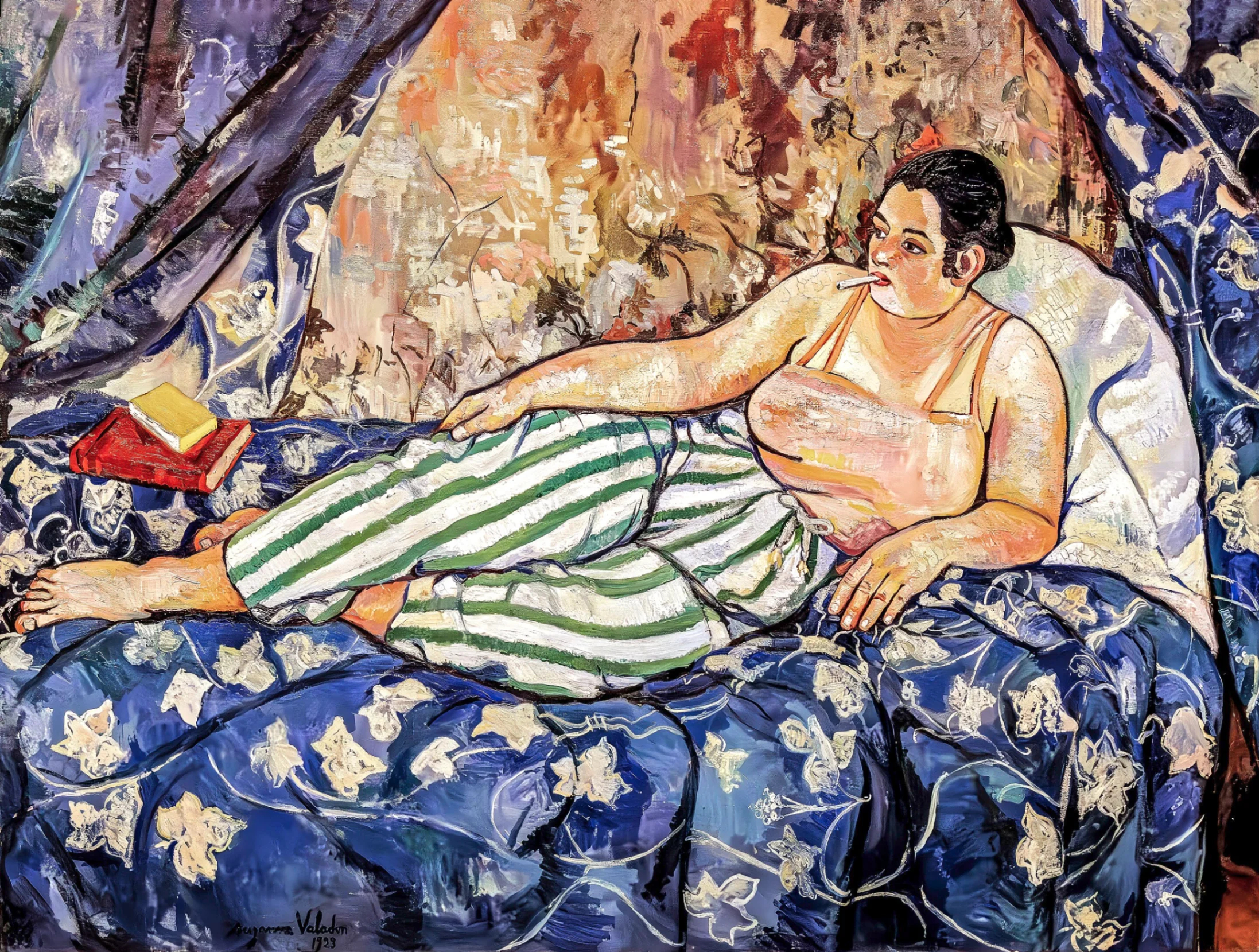

Suzanne Valadon, La camera azzurra, 1923, olio su tela, 90 × 116 cm, Museo di Belle Arti, Limoges.

Suzanne Valadon visse l’amore con la stessa libertà con cui affrontava l’arte. Dopo un primo matrimonio con Paul Moussis, lasciato dopo tredici anni, si innamorò follemente del pittore André Utter, di 21 anni più giovane. Lo sposò nel 1914 e rimase con lui per quasi tre decenni, malgrado i molti conflitti. Questa modernità nel concepire le relazioni amorose e umane era propria anche della sua arte. Nel 1923 dipinge La camera azzurra, uno dei suoi quadri più emblematici. Una donna – non idealizzata, anzi assolutamente realista, tanto da far sembrare l'opera una fotografia più che un dipinto – giace su un letto in abiti comodi, in un momento di relax ordinarissimo, mentre fuma, quasi annoiata e con una certa nochalance, una sigaretta. Nessuna posa seducente, nessuna attesa di uno sguardo maschile. Il corpo è presenza e non spettacolo. Il confronto con la Maja desnuda di Goya o con l’Olympia di Manet è inevitabile: Suzanne capovolge lo sguardo, da oggetto a soggetto. La complessità dell'operazione della Valadon riscrive lo stereotipo del corpo femminile nella storia dell'arte, superando modelli paradigmatici come le Veneri rinascimentali di Tiziano e Giorgione, fino agli esiti successivi. Susanne introduce un taglio profondamente moderno e antiaccademico. A differenza delle Veneri rinascimentali, il corpo femminile non è idealizzato né mitizzato: la donna raffigurata mostra con naturalezza i segni dell’età e una fisicità autentica, più vicina alla realtà quotidiana che all’archetipo estetico. Ciò che rende l'opera ancora più radicale è la scelta di rappresentare la figura femminile con elementi considerati all’epoca trasgressivi: indossa pantaloni maschili a righe, è sdraiata in una posa disinvolta e sta fumando. Questi dettagli rompono con la tradizione iconografica che voleva la donna nuda come oggetto del desiderio maschile, sottomessa allo sguardo dello spettatore. Anche rispetto a Goya e Manet — che metteranno in discussione i canoni del nudo femminile — Valadon compie un ulteriore passo avanti: la sua figura non è passiva né compiacente, ma autonoma e consapevole. Suzanne Valadon morì nel 1938, sepolta nel Cimitero parigino di Saint-Ouen. Suo figlio Maurice, con il supporto della seconda moglie Lucie Valore, continuò la carriera artistica fino alla fine dei suoi giorni. La storia dell’arte, dominata per decenni dallo sguardo maschile, ha relegato Suzanne Valadon ai margini: prima musa, poi pittrice “istintiva”, mai del tutto accettata nel canone accademico. Eppure la sua opera – fatta di nudi non seducenti, ritratti impietosi, paesaggi pulsanti di colore, corpi vivi e veri – anticipa molte delle battaglie estetiche e culturali del Novecento. Oggi, riscoprire Suzanne Valadon significa non solo riconoscere un talento autentico, ma soprattutto rendere giustizia a una voce radicale e femminile che ha saputo dire, con la pittura, ciò che per molte donne era ancora impossibile persino immaginare.

In copertina: Suzanne Valadon, La scatola del violino, 1923. Museo d'arte moderna di Parigi. Crediti fotografici: CCØ Paris Museums / Museo d'arte moderna della città di Parigi. Dettaglio.

Suggeriti

I CINQUE SENSI DI MICHAELINA WAUTIER

PIPPA BACCA: IL CORPO COME FRONTIERA

MARUJA MALLO: SURREALISTA RIBELLE, FEMMINISTA IMPEGNATA ED ESILIATA

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE

LEE KRASNER: LO SPIRITO LIBERO DELL'ESPRESSIONISMO ASTRATTO