Lina Mangiacapre: teatro e cinema radicale

L'arte come attivismo politico e pratica femminista

Lina Mangiacapre (Sant'Antimo, 5 gennaio 1946 – Napoli, 23 maggio 2002) all'anagrafe con il vero nome di Carmela. Nasce nel comune campano di Sant’Antimo da una famiglia appartenente alla medio-alta borghesia che si trasferisce poco dopo a vivere nel centro di Napoli. Nel corso della sua carriera sperimenta diverse forme d'arte, dalla poesia al cinema, dalla pittura alla performance. Scrive romanzi, poesie, opere teatrali, saggi e articoli, concependo la scrittura e l'arte come forme di attivismo politico femminista. Durante gli anni degli studi universitari incontra la contestazione studentesca e la rivolta femminista, che descriverà più tardi come "una grande rivoluzione culturale in cui i contenuti del passato e il provincialismo di una cultura chiusa venivano messi in discussione, quasi una grande risata; in questo senso il Sessantotto appare come un momento romantico”. Ricordando la sua formazione, Mangiacapre racconta come per lei il Sessantotto abbia significato "eliminare caste e rigidità, che ancora c’erano tra gli intellettuali e la gente che lavorava: operai, artigiani e là ho trovato la mia passione filosofica".

Le Nemesiache

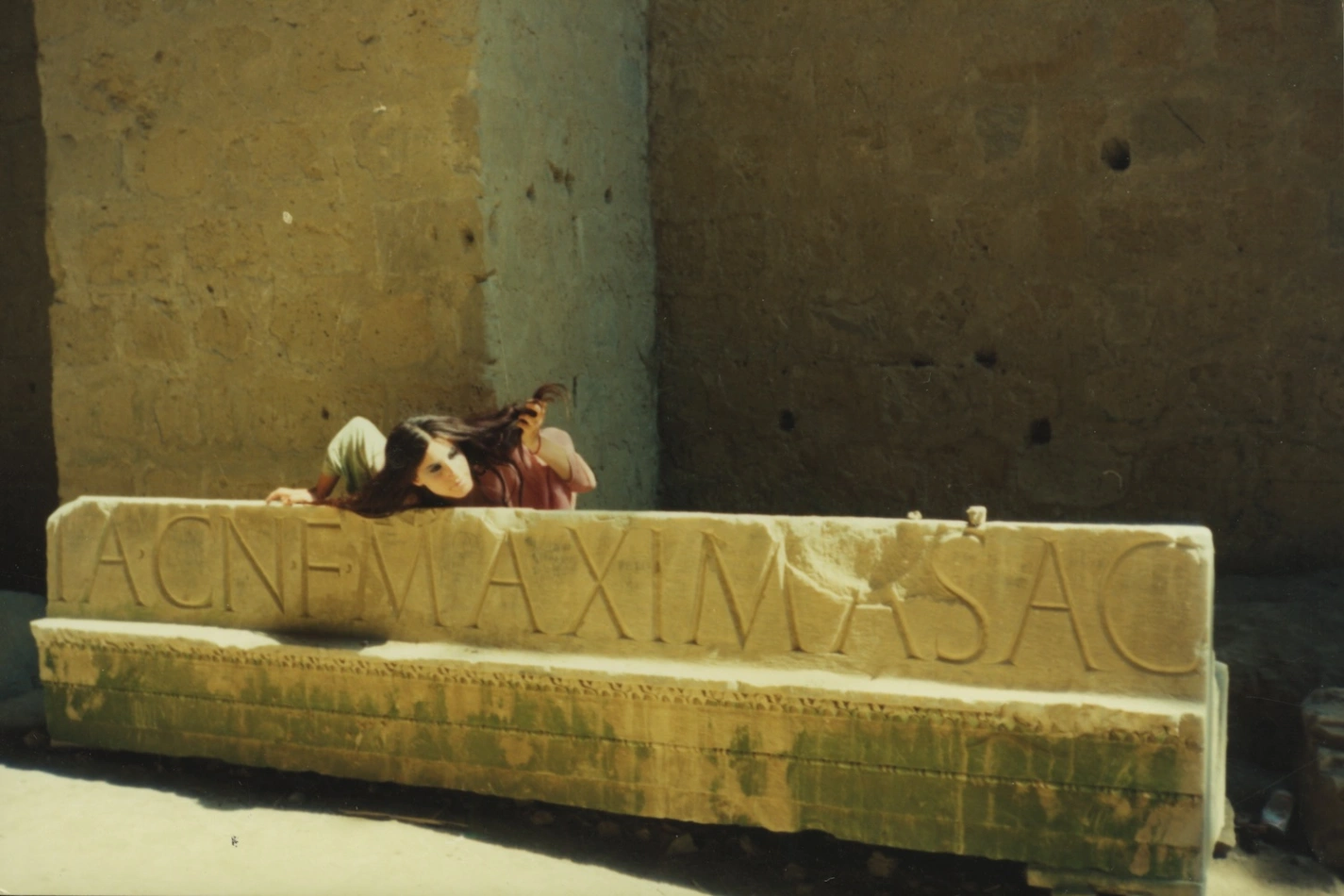

Lina Mangiacapre fotografata da Augusto De Luca.

Si laurea in filosofia e inizia l'attività di pittrice con lo pseudonimo di Màlina.

“Ho incontrato Sartre, la passione filosofica, mettere insieme marxismo ed esistenzialismo:… fuggire dall’Università, andare a Mergellina e fare filosofia con i pescatori e i camerieri dei bar che mi chiamavano Socrate. Appena arrivavo si radunavano attorno a me, cominciavano a parlare di questioni filosofiche. (…). Ogni giorno si partiva dal concreto, dal particolare e si arrivava all’universale”. Nel 1970 fonda il gruppo femminista Le Nemesiache, in omaggio a Nemesi, dea della giusta vendetta, adottandone il nome e cimentandosi in differenti forme espressive.

L'idea è quella di dar forma a un vero e proprio collettivo artistico e politico composto da donne, attivo nella performance, nella scrittura, nella pittura e nell’intervento sociale. Le loro opere teatrali, spesso messe in scena in spazi urbani o naturali, rifiutano la linearità narrativa e la logica patriarcale del dramma borghese per abbracciare forme rituali, simboliche e visionarie. Il mito viene rovesciato e riscritto dal punto di vista delle donne: non più muse o vittime, ma protagoniste di potenza creativa. Questo approccio ha influenzato il teatro post-drammatico e le pratiche performative femministe degli anni 2000, soprattutto in Italia e in Francia. Nel suo ambiente, Lina si distingue anche per il suo aspetto androgino e il modo di vestire provocatorio: indossa abiti mitologici, dark o punk rock, cilindri e bombette, stivali da cavallerizza, grandi occhiali a farfalla. Dacia Maraini nella sua prefazione al suo romanzo Pentesilea (1996) sul mito della regina delle Amazzoni, scrive che Mangiacapre sembra non appartenere «al mondo degli umani, ma a quello delle fate, degli elfi, degli gnomi, degli spiriti bizzarri e imprevedibili». Nel 1972 compone Cenerella, la sua prima opera teatrale femminista, messa in scena l'anno successivo a Napoli e nel 1974 trascritta per il cinema con l'omonimo titolo. Chiamata dall'autrice "psicofavola", rappresenta un tipo di performance che incoraggia il pubblico femminile presente - gli uomini, provocatoriamente, sono ammessi solo se accompagnati da donne che garantiscono per loro - a intervenire e discutere, sollecitando la pratica dell'autocoscienza, a partire dalla riflessione sul personaggio di Cenerentola, reinterpretata in chiave queer e femminista. Capovolgendo le più classiche convenzioni teatrali, Mangiacapre adotta il cross casting, facendo interpretare i personaggi maschili alle donne. Tra le personali di pittura (la prima nel 1965 presso il “Sottopassaggio di Piazza del Plebiscito’, a Napoli) numerose le esposizioni soprattutto a Napoli; l’ultima personale di Lina Mangiacapre è a Munster (Germania) nel 1999. Numerose le partecipazioni a “collettive” di pittura (la prima, a Napoli, nel 1968 a Palazzo Maddaloni; l’ultima a Roma, nel 2000), sia a Napoli che a Paestum, Venezia, Salerno, Bacoli, Roma e all’estero (Parigi, Tokyo, Patrasso).

Corpi e tematiche non conformi: il cinema queer e femminista

Didone non è morta, regia di Lina Mangiacapre, 1987, frame © Le Nemesiache e l'Archivio Mangiacapra.

L'uso del corpo come elemento performativo, il mito dell'androgino, "l'essere intero non separato", la possibilità di superare il binarismo di genere, presente in Cenerella, ritornano in Eliogabalo (1982) e nel romanzo e poi film Faust-Fausta (1990), in cui il personaggio principale attraversa una serie di misteriosi cambi di sesso. Nel 1976 realizza e dirige con il gruppo delle Nemesiache L'altro sguardo, la Rassegna del Cinema Femminista di Sorrento. Questi film sono veri e propri manifesti di un’estetica femminista, sperimentale e autonoma. Rifiutando i codici del cinema mainstream, propone un linguaggio visuale che affonda negli archetipi e nei simboli femminili, spesso sovvertendo i generi fiabeschi o mitologici con sguardo ironico e sovversivo. La sua opera anticipa molte delle tendenze del cinema queer e sperimentale contemporaneo, ed è oggi riscoperta da studiose, cineaste e festival di cinema indipendente. Nel 1977 con le Nemesiache costituisce la cooperativa culturale Le tre Ghinee (poi divenuta associazione), con lo scopo di affermare la creazione artistica femminile. I miti classici e moderni messi in scena nel teatro di Mangiacapre sono usati per denunciare il sistema patriarcale e la condizione femminile meridionale. Nel 1986 dirige il lungometraggio Didone non è morta e nel 1987 istituisce il premio cinematografico Elvira Notari, assegnato fino al 2001 da una giuria da lei presieduta alla Mostra del cinema di Venezia, al film della rassegna maggiormente capace di mettere in rilievo l'immagine della donna protagonista nella storia. Dopo la sua morte il premio verrà intitolato “Premio Lina Mangiacapre”. Sempre dal 1987 fonda e dirige Mani/festa: il diverso della scrittura, trimestrale di cinema, teoria, cultura e organizza a Castel dell'Ovo di Napoli la videomostra "Io/Il Mistero/Le S", performance in cui coesistono le sue creazioni in musica, teatro, pittura, cinema, videoarte. Con le sue radici a Napoli, anzi a Posillipo, dove lavora nel suo studio/laboratorio di fronte al mare, a Capri e al Vesuvio e dove le sarà intitolato il lungo mare, Lina conduce una vita nomade tra Posillipo, appunto, Roma, Venezia e Parigi. Nel 1990 la Presidenza del Consiglio dei Ministri le assegna il Premio per la Cultura e l'anno successivo esce il suo secondo lungometraggio Faust/Fausta, tratto dal suo romanzo omonimo. Nel 1993 dirige, su sceneggiatura di Luciano Crovato, Donna di cuori. Nel 1996, per i 50 anni del voto alle donne, realizza per la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo spot Da elettrici ad elette. Scrive per diversi quotidiani e riviste, tra cui «L'Unità», «Paese sera», «Quotidiano donna», «Effe», «Femmes en Mouvement». Come fondatrice delle Nemesiache e della cooperativa Le 3 Ghinee (successivamente associazione), ha auto pubblicato alcuni libri e partecipato all'iter costitutivo della Casa Internazionale delle donne a Roma. È stata tra le collaboratrici de "Il Foglio del Paese delle donne" e tra le curatrici del premio di scrittura femminile "Il Paese delle donne".

Il cinema dopo Lina

Uno dei meriti maggiori di Lina Mangiacapre è stata l'invenzione e la costruzione di spazi e occasioni di diffusione culturale, come la fondazione del Premio Gilda alla Mostra del Cinema di Venezia, un riconoscimento dedicato al cinema delle donne. Il suo lavoro ha contribuito a ridefinire la figura dell’artista donna come soggetto attivo, indipendente e creatore di senso politico ed estetico. Oggi, la sua influenza si può ritrovare nel teatro performativo di artiste come Marta Cuscunà o Silvia Calderoni, e nel cinema di registe che affrontano con coraggio l’immaginario femminile, come Alice Rohrwacher o Emma Dante. La Mangiacapre ha aperto una strada che molte, ancora oggi, percorrono con gratitudine e rinnovata energia.

In copertina: Le Sibille, regia di Lina Mangiacapre e Le Nemesiache, 1977, frame, © Archivio de Le Nemesiache.

Suggeriti

JUDITH LEYSTER: LA STELLA ECLISSATA DEL SECOLO D'ORO OLANDESE

I CINQUE SENSI DI MICHAELINA WAUTIER

PIPPA BACCA: IL CORPO COME FRONTIERA

MARUJA MALLO: SURREALISTA RIBELLE, FEMMINISTA IMPEGNATA ED ESILIATA

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA