L'estetica futurista: rottura con la tradizione, anche nel modo di vestire

La moda futurista

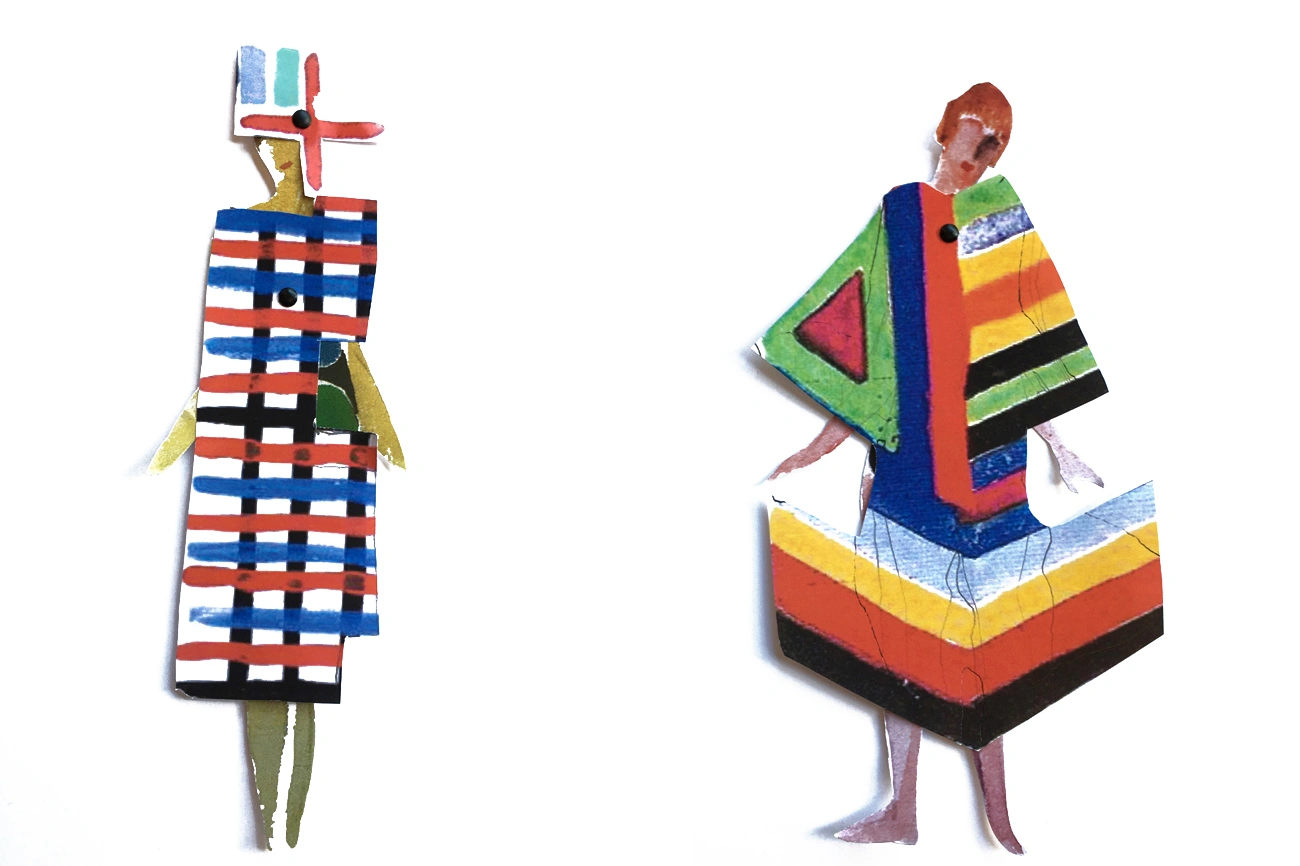

Uno dei gilet progettati da Giacomo Balla.

Nel settembre del 1914 Giacomo Balla pubblica il Manifesto del Vestito Antineutrale, trasposizione italiana del primitivo “Le vêtement masculin futuriste”, che presenta al mondo italiano i punti programmatici della moda futurista maschile. Seguiranno anche il manifesto dedicato al cappello e quello relativo alla cravatta.

La moda femminile, dovrà attendere qualche anno per ottenere l’attenzione del movimento futurista, in cui non possiamo negare, almeno in fase iniziale, un certo maschilismo e un certo disprezzo della donna, che sembra trovare conferma in questo ritardo di interesse. Il Manifesto della Moda femminile futurista, firmato da Volt alias Vincenzo Fani Ciotti nel 1920 stabilirà l’intento di abolire la simmetria, preferendo il ricorso a décolleté a zig-zag, maniche diverse l’una dall’altra, scarpe di forma colore e altezza differenti. L’impronta futurista in ambito di indumenti, si concentra ovviamente anche sui materiali, quelli da prediligere sono: carta, cartone, vetro, stagnola, alluminio, maioliche, caucciù, pelle di pesce, tela d’imballaggio, stoppa, canapa, gas, piante fresche e agli animali viventi. Analizzati i caratteri principali, le forme e i materiali di riferimento del panorama futurista, quali erano i capi più in voga all'epoca?

Per l'uomo, degni di nota furono i gilet progettati da Balla, per la moda femminile, i tessuti simultainés di Sonia Delaunay che tradurrà le istanze futuriste nell’alta moda francese del tempo, introducendo anche istanze cromatiche di memoria cubiste.

Successivamente Balla si dedicherà anche a progetti di abiti femminili. L’abito futurista femminile non presenta caratteristiche fisse, ma la sua più grande novità è l’eliminazione, partendo dal presupposto della emancipazione femminile, di tutto ciò che rappresentava elemento distintivo di femminilità attraverso l'inserimento nel look di elementi maschili, come la cravatta. Nel manifesto di Balla l'abito femminile futurista viene definito come “dinamico, aggressivo, urtante, volitivo, violento, volante, agilizzante, gioioso, illuminante, fosforescente, semplice e comodo, di breve durata, igienico, variabile”. I tagli asimmetrici degli orli e delle maniche, così come i tessuti cangianti o iridescenti o fluorescenti, oltre che l’uso di colori accesi e degli strass per illuminare, che hanno caratterizzato gli ultimi decenni di sfilate, dimostrano come le intuizioni futuriste furono di grande innovazione. Una caratteristica che la moda futurista insegue come principio fondamentale è senza dubbio la particolarità, l'unicità, dunque la stravaganza. Con il ricorso a asimmetrie e disarmonie l'abbigliamento futurista ricerca in parte il “cattivo gusto”, quasi come una medicina contro il banale, quel mediocre e triste “buon gusto” dei borghesi, della vecchia società che il Futurismo vuole abbattere e su cui si vuole imporre. Gli uomini e le donne futuriste assumono dunque l'aspetto di celebrities e attori da avanspettacolo con gilet sgargianti, copricapi sognanti, scarpe di colore diverso, giacche con maniche dal taglio differente e cravatte di metallo.

Gli abiti simultanei di Sonia Delaunay

Due esempi di bozzetti di abiti simultanei di Sonia Delaunay.

Sonia Delaunay, all'anagrafe Sara Stern, nacque ad Odessa nel 1885. All'età di cinque anni fu adottata dallo zio materno Henri Terk, avvocato di San Pietroburgo, che cambiò il suo nome in Sonia Terk. Le nuove possibilità economiche ed educative offerte dalla famiglia adottiva le permisero di viaggiare molto, visitando: Finlandia, Germania, Austria, Svizzera e Italia. Dal 1903 al 1905 ebbe l'opportunità di formarsi studiando disegno presso l’atelier di L. Schmidt-Reuter a Karlsruhe, e poi all’Académie de la Palette a Parigi, dove apprende e sperimenta per la prima volta la tecnica della stampa. A Parigi iniziò a dipingere influenzata prevalentemente dalla produzione di artisti come Van Gogh e Gauguin, concentrandosi soprattutto sullo studio del colore. La sua produzione incontrò anche quella del pittore Robert Delaunay, di cui l'anno precedente era diventa moglie e con cui iniziò una fondamentale ricerca sulla luce. Attraverso questa sperimentazione i due artisti svilupparono una nuova corrente astratta: l'Orfismo. Già dal 1911 Sonia applicò la sua ricerca sui colori a diversi campi dell'arte applicata, come la grafica, la legatoria, la decorazione, l'arredamento e la moda. Nel 1911 nasce la sua prima opera d'arte applicata astratta: un copriletto realizzato con la tecnica del patchwork, formato da pezzi di stoffa di forme geometriche e colori diversi cuciti insieme in una grande composizione. Nel 1913 realizzò i primi collages simultanei e portò avanti insieme al marito Robert gli studi sulla rifrazione della luce. Tra questi, un grande olio su tela dal titolo Le Bal Bullier, dello stesso anno, caratterizzato da compenetrazioni cromatiche e il pastello Prismi elettrici, eseguito su carta di soia nel 1914. Nel suo atelier, chiamato Laboratorio simultaneo, prendono forma le prime opere simultanee. Capi di abbigliamento, sciarpe, borse e cappelli con disegni geometrici e colori basati sulla legge ottica dei contrasti simultanei. Le realizzazioni della Delaunay si caratterizzano dunque per gli effetti ottici e i giochi di colori ottenuti accostando tinte tra loro opposte, specialmente grazie ai colori complementari, che se avvicinate aumentano la propria luminosità. La Delaunay dunque, con la sua produzione, intrecciò sapientemente la produzione pittorica e il confezionamento di abiti e accessori per la moda nel corso degli anni Venti, concependo le due realtà come fortemente connesse. Fu inoltre autrice di un saggio, edito nel 1927, L'influenza della pittura sulla moda, dedicato proprio alla promozione dell'importanza di questi ambiti creativi e alla corrispondenza di ricerche, rispetto ai temi del colore e della luce. Per l'elaborazione e creazione di tessuti, abiti, tendaggi e arredamento, la Dalaunay impiegava bozzetti eseguiti ad acquerello o tempera, oggi conservati presso l'Archivio Delaunay di Parigi.

L'apporto della Delaunay alla moda riguardò anche i costumi di scena: nel 1917 infatti si dedicò anche al teatro disegnando i costumi per il balletto Cleopatra del grande coreografo russo Diaghilev. Gli abiti simultanei della Delaunay sono costituiti soprattutto dai colori, e sono molto semplici, poiché le forme dritte e il taglio semplice esaltano le composizioni geometriche, valorizzandone il cromatismo. L'opera di Sonia Delaunay ebbe negli anni successivi un forte impatto sul mondo della moda, grazie alla creazione di stoffe stampate e abiti astratti. Queste creazioni hanno segnato una linea di demarcazione particolarmente innovativa che dopo sarà ancora determinante negli anni '60 e nei decenni a seguire.

La tuta per tut(t)i

Ernesto Michahelles, in arte Thayaht, bozzetto per la TUTA, tempera e inchiostro su carta, 47, 5 x 34 cm, Palazzo Pitti, Museo della Moda e del Costume, Firenze.

La TUTA futurista, baluardo dell'avanguardia che abbraccia il modo di vestire, fu lanciata tra giugno e luglio 1920 dalle colonne del quotidiano «La Nazione». La sua creazione si deve a Ernesto Michahelles (Firenze, 1893 – Marina di Pietrasanta, Lucca 1959), in arte Thayaht, poliedrico e cosmopolita artista di Firenze, che traduce nell'innovativo capo di abbigliamento le istanze filosofiche ed estetiche del movimento e del suo tempo. L'idea gli venne quando si trovava a passeggio per le vie del centro storico fiorentino, precisamente nei pressi di Orsanmichele, dove notò la vetrina del negozio Castagnoli, specializzato in tessuti di cotone e di canapa, caratterizzati da colori vivaci e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Entrò, acquisto alcuni campioni di tessuto si mise a lavoro sul progetto. La sua formazione lo aveva visto coinvolto per alcuni mesi al fianco della stilista francese Madelaine Vionnet, celebre per i tagli “in sbieco”. In collaborazione con la Vionnet disegna abiti, decorazioni d’interni, gioielli, ex libris. Con l’aiuto del fratello Ruggero e di qualche amica sarta, Thayaht confeziona così il primo modello di Tuta che si impone non tanto per l’originalità della proposta, in fondo anticipata nell’Ottocento da altri prototipi, quanto per la modernità della progettazione, nonché per la vasta operazione di marketing con cui viene pubblicizzata a partire appunto dalle pagine de “La Nazione”. Sulla rivista vengono pubblicati i bozzetti di realizzazione sia della tuta maschile (17 giugno) prima, che di quella femminile poi (2 luglio), con l’aggiunta, al costo di 50 centesimi, del cartamodello stampato in 1000 esemplari. La Tuta riscuote sin dal primo momento importante successo presso una clientela selezionata di borghesi e aristocratici, che desidera apparire anticonformista e dandy fornita dallo stesso Ernesto che ama sfoggiarla, abbinata ai Sandali di Firenze o di Forte di Marmi, portati rigorosamente senza calze. Un contesto elitario opposto all’idea di omologazione che la tuta richiama nell’immaginario collettivo, ma in fondo non estranea neppure a Thayaht che non manca occasione per sottolinearne il carattere “universale”. Lo stesso creatore infatti amava dichiarare che «tuta la gente sarà in tuta», con volontario errore grammaticale, per rimando al nome della creazione. Sarà infatti anche ideata una versione destinata ai bambini e alle persone più anziane: la BITUTA in due pezzi. Il capo di abbigliamento prometteva anche un notevole risparmio sul tessuto così da contrastare il caro vita post bellico e, in linea con i principi del movimento e le sue istanze, risparmio sul tempo necessario per indossarla – “ soli sette bottoni ed una semplice cintura si è già a posto” – oltre che un risparmio di energia grazie al senso di benessere e di assoluta libertà di movimento che garantisce a chi la indossa. Il modello ha infatti un’evidente forma a T e un taglio “a linee rette”, che fonde estetica e funzionalità, oscillando tra gusto Déco e Bauhaus, tra artigianalità e produzione industriale.

Laura Biagiotti e il revival futurista

Un esempio della collezione Biagiotti P/E 2019, dedicata a Giacomo Balla.

Sulle passerelle odierne siamo ormai abituati a notare elementi come placche metalliche, plastiche e maglie di acciaio, latta e rame utilizzati da stilisti contemporanei e case di moda come Paco Rabanne e Versace. La moda futurista è stata anticipatrice anche dell'impiego di materiali tecnologici come PVC, la lana di vetro o il neoprene mescolati a fibre nobili e naturali.

Ancora oggi l'arte futurista continua ad essere fonte di ispirazione nelle collezioni di alta moda, non solo nelle passerelle dei brand sopra citati, ma specialmente per la casa di moda Biagiotti, in origine con Laura, creatrice del marchio e oggi con la figlia Lavinia. A testimonianza che le istanze della moda futurista erano di avanguardia all'epoca e lo sono ancora oggi.

Laura Biagiotti firmò la sua collezione di prêt-à-porter per Schuberth nel 1966. Collaborò in seguito con altri famosi creativi del settore come Roberto Capucci e Rocco Barocco. Nel 1972, aveva già dato vita all'omonima casa di moda e presentò a Firenze la sua prima collezione personale e si impose a livello internazionale per il suo stile incredibilmente femminile ed elegante. Ottenne molto successo per l'"abito bambola" dalla linea ampia e per le sue creazioni dalla linea morbida, che sembravano quasi danzare intorno al corpo femminile.

La sua sensibilità artistica è sempre emersa: quando viveva, intorno al 1980, al Castello di Marco Simone di Guidonia, monumento nazionale dell'XI secolo, ne commissionò il restauro, insieme al marito Gianni Cigna, scomparso nel 1996. Dalla loro unione, nel 1978, nacque Lavinia, che proseguirà il solco tracciato dalla madre nel mondo della moda.

Laura Biagiotti ha sempre nutrito grande passione per l'arte futurista, di cui possedeva anche una nutrita collezione, il cui nucleo principale era costituito da opere di Giacomo Balla, motivo per cui i coniugi Biagiotti Cigna decisero di creare la "Fondazione Biagiotti Cigna". Laura Biagiotti si presentò anche in passerella assieme alla figlia Lavinia con un abito “futurista” della sua collezione. Per il movimento futurista la moda e il vestire erano elementi essenziali dell'essere, mezzi di espressione e strumenti di trasformazione del mondo.

Alcuni elementi rendono visivamente lampante l'inspirazione futurista delle collezioni Biagiotti: il colore nell’abito maschile, l'uso del collo a V che ha avuto la sua origine nel 1913 in ambiente futurista, non ultimo, il rinnovamento assoluto della linea che perde la connotazione costrittiva ed acquista soluzioni moderne più ampie. In particolare, la collezione P/E 2019 Biagiotti fu caratterizzata da un fortissimo richiamo alla “Futurlibecciata” di Balla, impressa nel fondale e sulla passerella. L' atto del vestirsi è un gesto espressivo e creativo, in continuo movimento, un veloce vortice dinamico. La donna di Laura Biagiotti si veste di forma, colore e leggerezza, movimento e libertà. I toni essenziali dei naturali e l’iconico Bianco Biagiotti sfilano in garza di lino, anche in versione gessata e in maglia sottile fino alla trasparenza. Dettagli architettonici creano movimenti armoniosi negli abitini corti e aerei di chiffon stampato. Non mancano elementi tipici dell'abbigliamento maschile e del dna futurista come gilet e ampi pantaloni con stampe dinamiche e aeree. Fra gli accessori, spicca il secchiello “Balla”, che rende ulteriormente esplicito, se necessario, l'omaggio al pittore e al movimento.

In copertina: Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911, olio su tela, 199,3 × 301 cm, New York. Dettaglio.

Suggeriti

"EMBROIDERING PALESTINE": LA MOSTRA CHE CELEBRA L'ARTE DEL RICAMO PALESTINESE

RENÉ MAGRITTE: L'OMAGGIO DI LOUIS VUITTON E MAISON MARGIELA

L'INASPETTATA CONNESSIONE TRA BEATO ANGELICO, LE SUE PITTURE RELIGIOSE E IL MONDO DELLA MODA

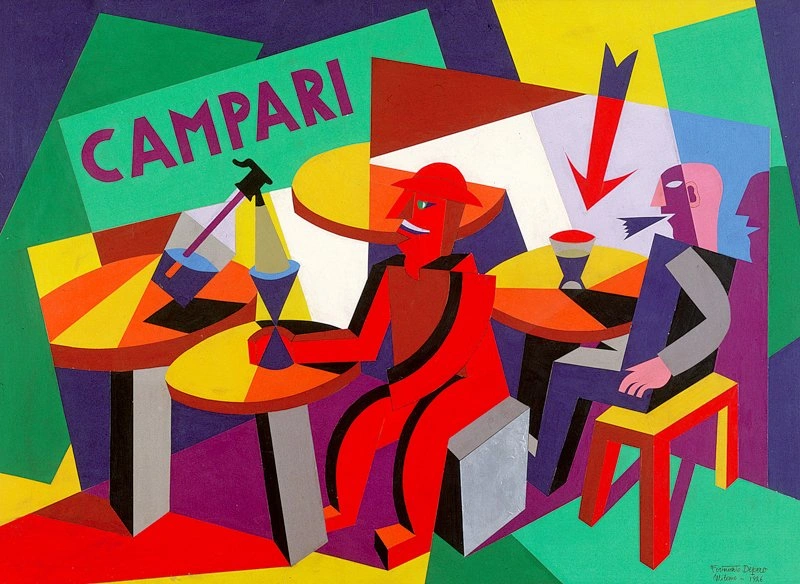

L'ARTE DELLA PUBBLICITÀ: LO SGUARDO DELL'ARTISTA INCROCIA IL CONSUMISMO CAPITALISTA

QUANDO LA MODA ITALIANA HA SCELTO COME SIMBOLO GLI ANGIOLETTI DI RAFFAELLO SANZIO

EMILIE FLÖGE: LA STILISTA CHE HA RIVOLUZIONATO LA MODA DEL NOVECENTO E ISPIRATO GUSTAV KLIMT