L'arte della pubblicità: lo sguardo dell'artista incrocia il consumismo capitalista

Le pubblicità di Fortunato Depero

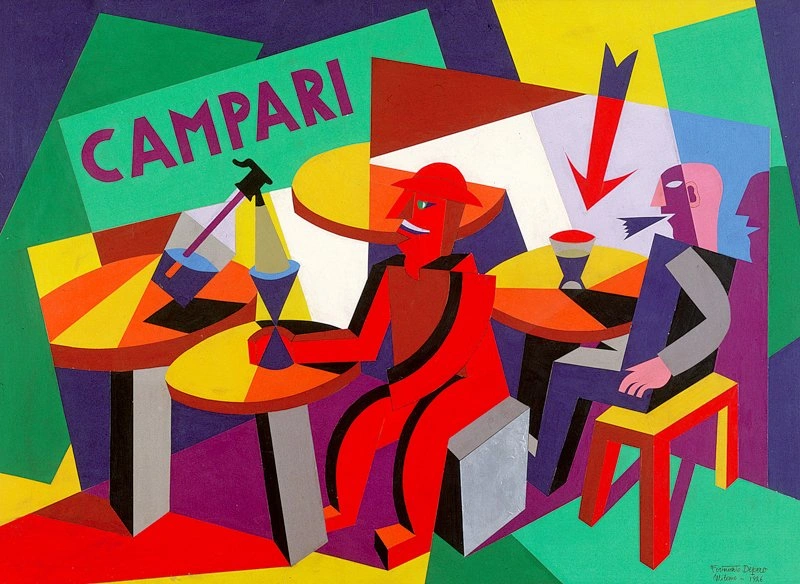

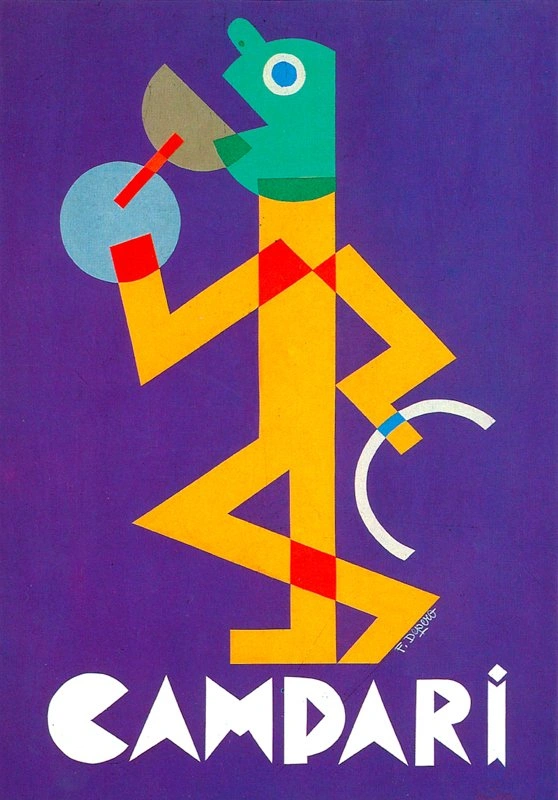

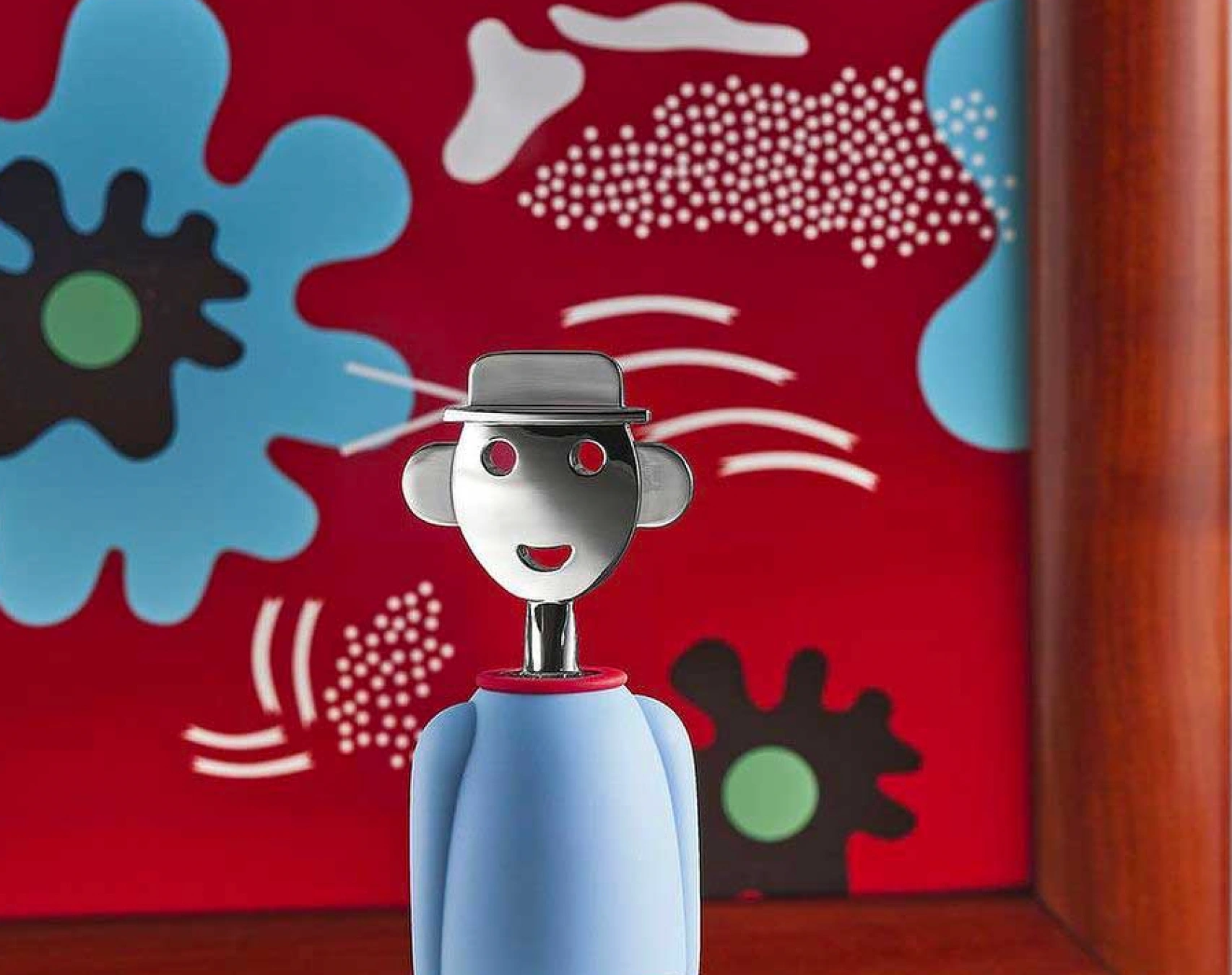

Uno dei tanti manifesti pubblicitari creati dal futurista Fortunato Depero per Campari.

Fortunato Depero fu uno dei primi artisti italiani a intuire il potenziale rivoluzionario della pubblicità come linguaggio artistico e strumento di affermazione individuale. La sua adesione al Futurismo — movimento che celebrava la modernità, la velocità, la tecnica e l’energia del mondo contemporaneo — lo spinse a esplorare con entusiasmo l’universo nascente della comunicazione commerciale. Per Depero, la pubblicità non era una forma d’arte minore, ma un nuovo territorio espressivo da conquistare, un’estensione concreta della poetica futurista nella vita quotidiana. Già nel 1915, con la firma del manifesto Ricostruzione futurista dell’universo insieme a Giacomo Balla, Depero indicava la necessità di rinnovare ogni aspetto dell’esistenza, incluse le arti applicate e i mezzi di comunicazione. In questo documento pionieristico compare uno dei primi riferimenti alla “réclame fono-moto-plastica”, ovvero una visione multisensoriale e dinamica della pubblicità, concepita come esperienza estetica totale. Questo approccio anticipava una concezione moderna del messaggio pubblicitario come performance, sinestesia, evento. Per Depero, la pubblicità era anche un potente strumento di autorappresentazione. Con audacia e spirito provocatorio, rivendicava il diritto dell’artista a promuovere sé stesso come un prodotto culturale, rovesciando l’ideale romantico dell’artista distaccato dal mercato. “L’auto-réclame non è vana, inutile e esagerata espressione di megalomania, ma bensì indispensabile NECESSITÀ”, scriveva, affermando la legittimità di utilizzare ogni mezzo possibile per “far conoscere rapidamente al pubblico le proprie idee e creazioni”. In un tempo in cui l’artista era ancora legato all’aura dell’ispirazione solitaria, Depero affermava con forza il diritto alla visibilità e alla strategia comunicativa come parte integrante del lavoro creativo. La sua prima grande “campagna pubblicitaria” fu proprio su sé stesso: Fortunato Depero come marchio, come identità visiva, come concetto. Questa visione anticipa di decenni le logiche contemporanee del personal branding e dell’artista come imprenditore culturale. Depero non si limitava a creare opere d’arte, ma progettava anche mobili, manifesti, giocattoli, arredi e packaging, fondendo in un’unica visione estetica arte, design e industria. Il suo lavoro più emblematico in questo campo fu il leggendario Depero Futurista (1927), anche noto come il “Libro bullonato”, un oggetto-libro radicale che univa grafica, pubblicità, autobiografia e manifesto programmatico. Pubblicato in collaborazione con la casa editrice Fedele Azari, il volume rappresentava un vero e proprio catalogo d’artista, concepito come opera d’arte totale e come strumento di propaganda culturale. La struttura metallica del libro, con viti al posto della rilegatura, simboleggiava l’alleanza tra arte e macchina, mentre i suoi contenuti spaziavano dalla grafica pubblicitaria agli scritti teorici, fondendo linguaggio verbale e visivo. Negli anni successivi, Depero porterà avanti questa visione anche a livello internazionale, collaborando con aziende e riviste negli Stati Uniti e contribuendo alla diffusione del futurismo in contesti commerciali. La sua attività nel campo della pubblicità — emblematica quella per e con Campari, ad esempio — mostrava come fosse possibile fondere estetica d’avanguardia e obiettivi di marketing, anticipando i futuri sviluppi del graphic design e della comunicazione visiva del Novecento. Realizzò inoltre numerose campagne per altri brand e prodotti come quelle del liquore Strega, del mandorlato Vido, dell’Acqua San Pellegrino, dei mattoni Verzocchi, del tamarindo Erba e del cioccolato Unica. Fortunato Depero dunque, ha saputo interpretare la pubblicità come luogo privilegiato per la sperimentazione estetica e l'affermazione personale, unendo arte e mercato in una visione coerente e profondamente moderna. La sua opera ha anticipato la figura dell’artista “comunicatore” e ha gettato le basi per una nuova concezione della creatività, in cui il confine tra arte e pubblicità si dissolve a favore di un linguaggio visivo unificato, capace di abitare sia le gallerie che le strade, i musei come i manifesti.

La Pop Art: arte e pubblicità si influenzano a vicenda

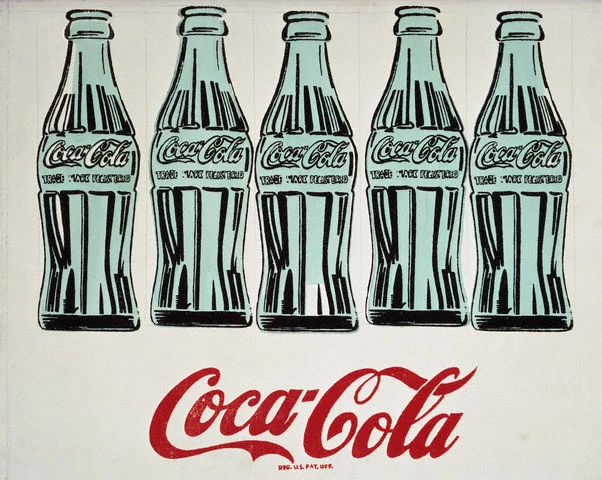

Andy Warhol, Cinque Bottiglie di Coca Cola, 1962.

Negli anni Sessanta, la Pop Art si impose come movimento artistico capace di ridefinire i confini tra cultura alta e cultura popolare, e soprattutto tra arte e pubblicità. Guidata da protagonisti come Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Richard Hamilton, questa corrente si fece interprete delle trasformazioni sociali dell’epoca, offrendo un linguaggio visivo diretto, immediato e fortemente in dialogo con i mass media. La pubblicità, in particolare, fu uno degli ambiti più influenzati da questa nuova estetica: la Pop Art non si limitava a ritrarre oggetti di consumo, ma ne faceva materia d’arte, elevando il banale e il quotidiano a icona culturale. Andy Warhol e la sua pratica artistica sono l'emblema di questa fusione tra arte e marketing. Le sue famose serigrafie di prodotti come la zuppa Campbell e la bottiglia di Coca-Cola non solo riflettevano la riproducibilità dell’immagine nell’era industriale, ma ridefinivano anche il concetto di brand come oggetto estetico. Warhol comprese prima di molti altri il potere comunicativo della pubblicità, tanto da incorporarne tecniche, stile e linguaggio nella sua opera. Celebrità come Marilyn Monroe ed Elvis Presley, trasformate da Warhol in volti eterni, come l’immagine pubblicitaria rendeva oggetti comuni icone senza tempo, liberate dalla funzione commerciale per assumere un valore simbolico e culturale. L’influenza della Pop Art sulla pubblicità fu duplice: da un lato, essa offrì uno sguardo critico e ironico sul consumismo e sull’omologazione culturale; dall’altro, contribuì a rinnovare l’estetica della comunicazione visiva, rendendola più audace, colorata e concettualmente stratificata. I pubblicitari iniziarono ad attingere esplicitamente al linguaggio pop, adottando colori vivaci, linee marcate e soggetti quotidiani, trasformando i manifesti pubblicitari in vere e proprie “tele” metropolitane. La pubblicità degli anni '60 e '70 si nutrì così dell’energia e dell’irriverenza delle avanguardie artistiche, assorbendo la forza provocatoria della Pop Art per parlare alle nuove generazioni. Anche Richard Hamilton, con opere come Just What is it That Makes Today's Homes So Different, So Appealing, contribuì a codificare l’estetica della modernità consumistica. In quel collage iconico, elementi pubblicitari, elettrodomestici, simboli sessuali e prodotti di massa si intrecciano per formare un'immagine vivida del sogno borghese post-bellico. Hamilton offriva, ancora più che Warhol, una riflessione ambigua: celebrava e al contempo interrogava il potere seduttivo della pubblicità, mettendone in luce la capacità di plasmare desideri, identità e stili di vita. La Pop Art dunque, non solo ha anticipato le logiche del branding contemporaneo, ma ha anche fornito alla pubblicità nuovi codici espressivi, trasformandola da semplice veicolo commerciale a potente strumento culturale. Questa contaminazione tra arte e marketing ha aperto la strada a una comunicazione visiva più sofisticata, consapevole e influente, i cui effetti sono ancora evidenti nel design pubblicitario odierno.

Il caso Guerrilla Girls

Lo storico poster delle Guerrilla Girls, Do women have to be naked to get into the Met. Museum, riproposto dal collettivo Cheap a Bologna.

Le Guerrilla Girls rappresentano uno dei casi più significativi di contaminazione tra arte performativa, comunicazione pubblicitaria e attivismo politico. Fondato a New York nel 1985, questo collettivo anonimo di artiste, scrittrici, registe e performer ha scelto la provocazione come strumento di lotta contro ogni forma di discriminazione di genere e razziale nel mondo dell’arte e della cultura. L’anonimato, garantito dall’uso iconico delle maschere da gorilla, serve non solo a proteggere le identità delle partecipanti, ma soprattutto a spostare l’attenzione dal singolo artista alla causa collettiva: come dichiarano nel loro sito, “We could be anyone; we are everywhere.” La strategia comunicativa delle Guerrilla Girls è profondamente radicata nelle logiche pubblicitarie, ma ne ribalta gli scopi e i messaggi. Poster, billboard, flyer, t-shirt, adesivi e materiali stampati diventano strumenti di controinformazione e critica sociale. Uno degli esempi più noti è il celebre manifesto che raffigura una donna nuda — ispirata alla Grande Odalisca di Ingres — con indosso una maschera da gorilla, accompagnata dalla provocatoria domanda: “Do women have to be naked to get into the Met. Museum?” Questo slogan, semplice ma dirompente, denuncia il sessismo sistemico delle istituzioni artistiche, sottolineando come i corpi femminili siano ampiamente rappresentati nelle opere d’arte esposte, mentre le donne artiste restano drasticamente sotto-rappresentate nei musei. Attraverso un’estetica accattivante e un linguaggio diretto, le Guerrilla Girls sfruttano gli stessi codici visivi della pubblicità per attaccare le strutture di potere culturale. La loro forza sta nella capacità di trasformare strumenti apparentemente neutri — come il poster pubblicitario o la t-shirt — in veicoli di critica sociale, accessibili anche a un pubblico non specializzato. Così facendo, contribuiscono a democratizzare il discorso artistico e a renderlo parte del dibattito politico. Negli ultimi decenni, il loro lavoro si è inserito in un contesto più ampio di attivismo femminista e interferenza culturale, che ha trovato nella street art e nel web due canali di espressione particolarmente efficaci. In risposta a un mercato pubblicitario che continua a proporre modelli femminili stereotipati e spesso sessualizzati, molte artiste hanno deciso di unirsi in collettivi indipendenti — come le Riot Grrrl o le Bitch Brigade — sviluppando pratiche artistiche che sfidano il mainstream e danno voce a soggettività marginalizzate. Il digitale ha potenziato queste dinamiche, offrendo nuove possibilità di diffusione globale, di networking tra attiviste e di produzione di contenuti alternativi. Il panorama contemporaneo dell’arte critica è profondamente influenzato da questi fenomeni, che combinano temi legati al genere, all’identità, all’etnia e al mercato globale. La cultura visuale non è più dominio esclusivo delle élite artistiche, ma si apre a una molteplicità di linguaggi e soggettività che mettono in discussione il canone. Gli Stati Uniti, dove molte di queste pratiche sono nate, continuano a rappresentare un punto di riferimento, ma i modelli si stanno rapidamente internazionalizzando, portando con sé una globalizzazione dell’attivismo estetico. In questo nuovo scenario, l’arte non si limita a rappresentare la realtà, ma la interpreta e la sfida, facendosi portavoce di battaglie politiche e sociali. Le Guerrilla Girls, insieme ad altri movimenti artistici femministi, hanno dimostrato che i confini tra comunicazione visiva, marketing e attivismo possono essere infranti per creare nuovi spazi di consapevolezza collettiva. L’arte diventa così un atto pubblico, un gesto di resistenza, una forma di pedagogia politica capace di incidere nel tessuto sociale.

Designers e fotografi al servizio di grandi marchi

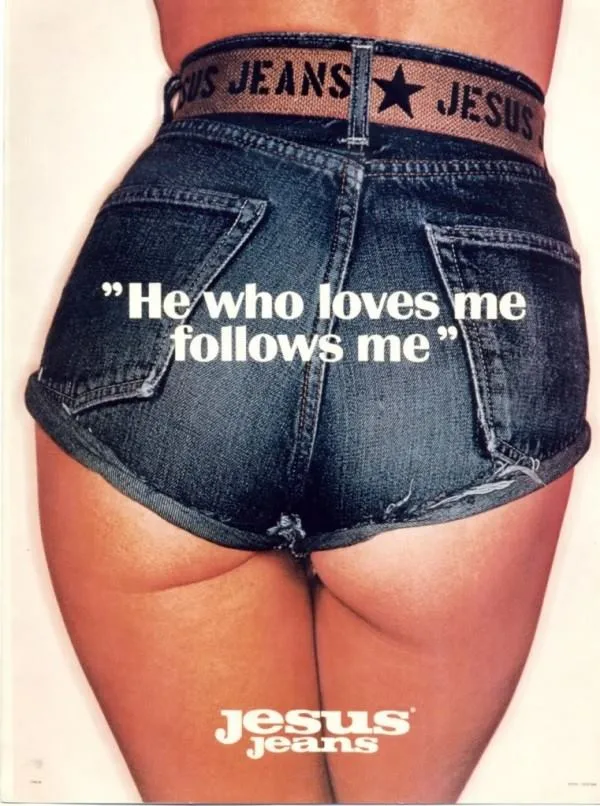

La geniale pubblicità di Oliviero Toscani per Jesus Jeans, che scatenò forti polemiche nell'Italia degli anni' 70.

Negli anni Ottanta, la pubblicità ha conosciuto una trasformazione radicale, affermandosi non solo come strumento di promozione commerciale, ma come piattaforma creativa capace di influenzare il gusto estetico, il dibattito sociale e persino il linguaggio dell’arte. L’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, la diffusione massiva dei media e la nascita della cultura visiva globale hanno portato a un affinamento delle strategie comunicative, sempre più sofisticate e coinvolgenti. In questo clima, arte e pubblicità si sono contaminate a vicenda, dando vita a un fertile terreno di sperimentazione. Un esempio emblematico di questa sinergia è rappresentato dalle campagne pubblicitarie di Swatch, che negli anni Ottanta ha ridefinito il concetto stesso di orologio. Non più solo un oggetto funzionale, ma un accessorio espressivo, un segno identitario, un’opera d’arte da indossare. Swatch ha saputo fondere design, arte e marketing coinvolgendo artisti del calibro di Ugo Nespolo e Alessandro Mendini, figure chiave nel panorama del design e dell’arte contemporanea italiana. Le loro collaborazioni hanno trasformato l’orologio in un medium estetico, capace di raccontare storie visive e concettuali. La campagna pubblicitaria si è così trasformata in un vero e proprio atto creativo, superando i confini tradizionali del messaggio promozionale. Ma il caso più dirompente di contaminazione tra arte, comunicazione e provocazione sociale è senza dubbio quello delle campagne Benetton firmate da Oliviero Toscani. A partire dal 1982, Toscani ha rivoluzionato il modo di concepire la pubblicità, allontanandosi dal classico focus sul prodotto per concentrarsi su messaggi visivi fortemente impattanti, spesso slegati dal contesto commerciale. Le sue immagini, diventate immediatamente iconiche, non miravano solo a vendere, ma a stimolare il pensiero critico, sfidare i tabù e scuotere le coscienze. Tra i primi episodi significativi si ricorda la controversa campagna Jesus Jeans, in cui citazioni religiose come Chi mi ama mi segua e Non avrai altro jeans all’infuori di me venivano accostate a immagini sensuali, generando scandalo in un’Italia ancora profondamente legata alla tradizione cattolica. Ma è con Benetton che Toscani ha consolidato il suo approccio rivoluzionario: bambini con la sindrome di Down, malati terminali di AIDS, condannati a morte, immigrati, conflitti etnici, un bacio tra un prete e una suora – tutte immagini che mettevano al centro temi sociali urgenti, spesso ignorati dalla pubblicità convenzionale. La forza comunicativa di queste campagne risiedeva nel loro coraggio: non vendevano direttamente un prodotto, ma facevano leva sul potere evocativo del marchio Benetton, diventato sinonimo di inclusività, diversità e impegno sociale. Le campagne di Toscani anticipavano, per certi versi, l’era della pubblicità “attivista”, in cui il brand assume una voce politica e sociale, trasformandosi da semplice venditore a protagonista del dibattito pubblico. In conclusione, gli anni Ottanta rappresentano un momento cruciale per l’evoluzione della pubblicità, che si emancipa dai suoi scopi tradizionali per diventare un linguaggio artistico a tutti gli effetti. L’estetica pubblicitaria di questo decennio si apre a contaminazioni interdisciplinari, sperimenta nuove forme espressive e abbraccia la provocazione come strumento di comunicazione. L’arte entra nel mercato, e la pubblicità entra nei musei: un dialogo che ridefinirà, nei decenni a venire, il ruolo della comunicazione visiva nella società contemporanea.

In copertina: pubblicità di Fortunato Depero per Campari. Dettaglio.

Suggeriti

QUANDO IL DESIGN INCONTRA IL LIBRO: 5 CURIOSI CASI CHE (FORSE) NON CONOSCI

L'ESTETICA FUTURISTA: ROTTURA CON LA TRADIZIONE, ANCHE NEL MODO DI VESTIRE

LA COLLEZIONE VERSACE ISPIRATA ALLE SERIGRAFIE DI ANDY WARHOL

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS

CATERINA ANGELA PIEROZZI: ENTRARE NELLA STORIA CON UNA SOLA OPERA