La streghe di Albrecht Dürer

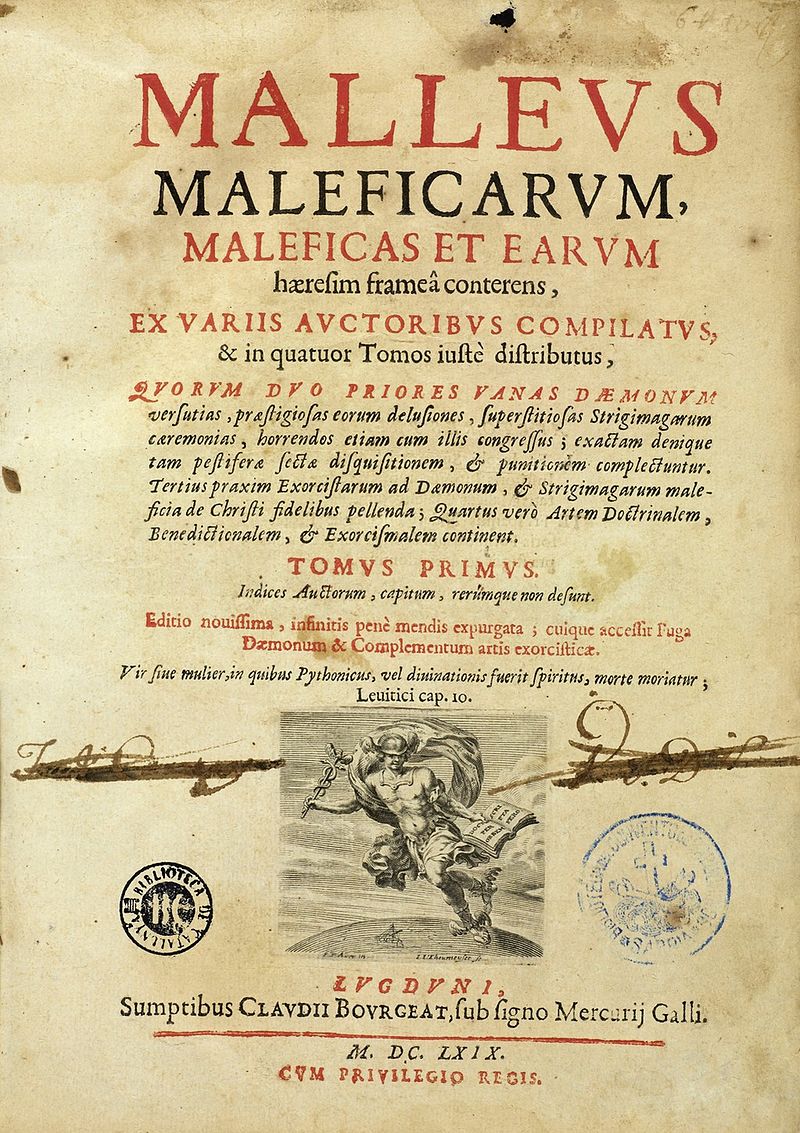

Caccia alle streghe: il Malleus Malleficarum

Frontespizio dell'edizione del 1669.

Mentre la civiltà occidentale entra nell’epoca moderna, grazie alle scoperte geografiche che allargano gli orizzonti, alle nuove idee dell’umanesimo, al fiorire dell’arte rinascimentale, prende il via uno dei fenomeni più inquietanti della storia dell’umanità: la caccia alle streghe. Le vittime sono per lo più donne, considerate moralmente più deboli dell’uomo e quindi anello di congiunzione tra l’umanità e il demonio. Sortilegi e malefici sono proibiti già nella Roma antica e nei comuni medievali, ma è solo a partire dal Quattrocento, che si diffonde l’idea che le streghe siano una minaccia per il mondo. Nel corso del Medioevo infatti, la principale preoccupazione per il tribunale dell’Inquisizione, nato nel XII secolo per difendere l’ortodossia cattolica, è quella di reprime l’eresia. Solo quando si equipara la magia all’eresia, l’inquisizione entra in campo. Le streghe diventano apostate e colpevoli di aver stretto un patto con Satana; e se l’uomo non ha la capacità di distruggere il demonio, può tuttavia distruggere e purificare chiunque scenda a patti con lui. Il 5 dicembre 1484 Innocenzo VIII promulga la bolla Summis desiderantes, con la quale ordina di inquisire, torturare e uccidere le streghe in tutta Europa e in particolare in Germania. Incarica due frati domenicani Jakob Sprenger e Heinrich Kramer, di combatterle. I due pubblicano il Malleus maleficarum, il primo manuale inquisitoriale interamente dedicato alla stregoneria. Per almeno due secoli sarà l’opera di riferimento per i tribunali cattolici e protestanti, diventando il libro più diffuso dopo la Bibbia.

Da Grazie a Streghe: come cambia l'iconografia femminile nel Cinquecento

Raffaello Sanzio, Tre Grazie, 1503-1504, olio su tavola, 17 x 17 cm, Museo Condé, Chantilly.

Agli eventi storici e sociali, si affianca la conseguente ricodifica dell'iconografia femminile. Se eravamo stati abituati dal Rinascimento a rappresentazioni femminili al plurale come Grazie o comunque come personaggi mitologici sensuali, nel Cinquecento assistiamo a sempre più frequenti rappresentazioni della donna e di gruppi di donne come streghe. Le donne iniziano ad essere raffigurate come dominatrici degli spazi aerei notturni, a cavallo del capro, raffigurazione del diavolo, poi successivamente sostituito dalla scopa. La strega è colei che sovverte le regole del mondo, le sue leggi, ma che nasconde anche i desideri inconfessabili dell’uomo.

La nuova donna del Cinquecento non è eterea e irraggiungibile, ma è fatta di carne e di piacere. Ha consapevolezza del potere del proprio corpo. Mostra le sue sue nudità secondo un inedito topos: la donna fiera e nuda che cerca di procurare e procurarsi piacere attraverso l’incontro con il diavolo e l’uso di droghe o unguenti, dunque sovverte ogni regola sociale e morale e deve essere annientata.

Temi principali presenti nelle raffigurazioni sono la partenza per il sabba, l’arrivo, le relazioni amorose con il diavolo e le danze orgiastiche. In tutte le tavole raffiguranti il sabba, il cielo sembra in preda alla tempesta. Erano infatti le streghe, nella tradizione popolare a portare tempeste e fulmini. Altro elemento frequente è il misterioso pentolone in cui le streghe preparano strani ingredienti e misteriosi liquidi. Spesso dal pentolone emerge una coltre di fumo. Non manca quasi mai nemmeno il diavolo, ben nascosto nel gruppo, ma caratterizzato in modo da non sfuggire all’osservatore attento, grazie agli zoccoli caprini che ben spiccano tra i piedi delle giovani e voluttuose donne.

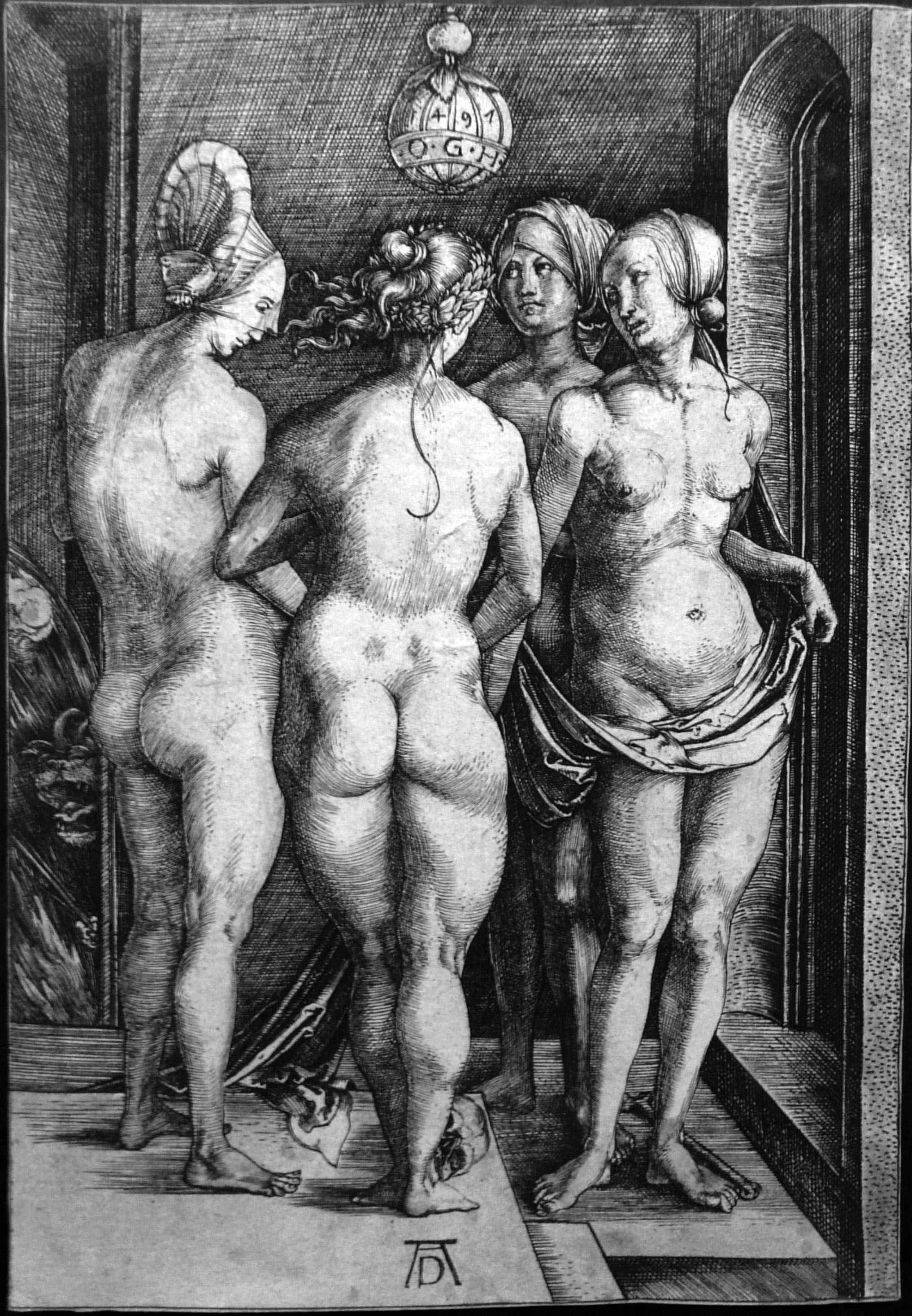

Le streghe di Dürer

Albrecht Dürer, Quattro Streghe, bulino, 19 x 13 cm, 1497, Pinacoteca Tosio Martinego, Brescia.

Nell'incisione ormai tradizionalmente nota con il titolo di Quattro streghe, la figura centrale volge le spalle all’osservatore, in una postura che sembrerebbe attestare rifiuto e negazione. Rilevante anche la posizione delle sue braccia, impiegate per coprirsi il seno e il sesso, in una posizione che riprende la Venus pudica medicea, forse dedotta da un’incisione di Jacopo de’ Barbari. Parliamo della Vittoria e Fama, della fine del ’500: le due figure femminili sembrano quasi sovrapponibili alle due figure in primo piano, a destra nell’incisione di Dürer. Si noti in particolare l’acconciatura e la postura della donna centrale in Dürer, ma anche la postura del collo, la posizione del braccio sinistro e l’espressione del viso della donna sulla destra, tutti particolari che ritroviamo nell'incisione di de’ Barbari.

Da parte degli studiosi ci sono stati diversi tentativi di identificare le quattro figure femminili con le Grazie o con le Ore, ministre della vita e della morte, specialmente in riferimento alla la supposta melagrana, simbolo di generazione e le ossa col teschio. Supponendo anche che gli elementi iconografici consentissero di identificare quelle figure come immagini delle Grazie o delle Ore, questa ipotesi risulterebbe del tutto incongrua col tono espressivo dell’opera. Vero e che essa si inquadra, insieme con altre opere di questo momento, quali la xilografia del Bagno di uomini, il disegno del Bagno di donne a Brema, il Sogno del Dottore, etc., in un determinato aspetto della formazione artistica giovanile del Dürer, quello rivolto allo studio del nudo in gara, ed in certo senso in polemica, col genere dei nackete Bilder degli italiani. Nelle Streghe Dürer va oltre. A parte qualche impaccio compositivo come la donna frontale in terzo piano che si inserisce con fatica nella composizione, quasi mettendo in crisi la coerenza dell’opera, il foglio si presenta ricco di interesse. Il corpo umano è esaltato da uno spirito di franca sensualità e connotato di sinistro e di un sentore di maleficio.

Sandrart nel 1675 ha identificato le quattro donne come streghe dando così un senso alla presenza, ai piedi delle figure, del teschio e della tibia umani e a quella del demonio che fa capolino in fondo, oltre la porta. Tale interpretazione si è mantenuta a lungo nel tempo, ma non è stata condivisa dal Bartsch, agli inizi del XIX secolo, che ha intitolato l’opera semplicemente ‘Quattro donne nude’. Panofsky ha riavvalorato l’identificazione antica delle quattro streghe riferendosi ad una leggenda nordica in cui si narrava che una giovane strega, resa incinta dal demonio, fosse stata aiutata da altre tre streghe che, toccandole a turno il ventre e pronunciando frasi malvagie, provocarono la morte nel grembo materno del ‘figlio del demonio’. Al di là di quella di Panofsky altre interpretazioni allegoriche o mitologiche sono state avanzate per interpretare questa stampa, ma ciò che appare evidente è che in quest’opera Dürer ha voluto raffigurare il corpo femminile studiandone le forme e gli atteggiamenti da diversi punti di osservazione secondo una ricerca approfondita che lo porterà ai suoi trattati sulle proporzioni del corpo umano.

Albrecht Dürer, Strega a cavallo di una capra, 1500-1501.

Nel 1500 Dürer rappresenta la sua strega come un’inquietante donna anziana, che non ha pudore del suo corpo e se ne frega di chi la guarda. In quanto anziana non può più adempiere al suo compito principale, assegnatole da Dio: quello di procreare ed è perciò infamata di rubare quelli altrui per offrirli al diavolo. I suoi capelli sono sciolti, segno di vizio e seduzione della donna. La strega sovverte l’ordine delle cose, cavalca al contrario una capra, simbolo di lussuria e immagine del diavolo. La tiene per le corna, dominandola e quindi non rispettando il ruolo di sottomissione che la società le impone, e vola verso la grandine che lei stessa, ha creato per distruggere il raccolto della brava gente, grazie alla conocchia che tiene in mano. Nelle civiltà protostoriche, filare e tessere sono atti positivamente magici e gli strumenti deputati a queste attività vengono spesso connessi con la regalità femminile. Rappresentano la capacità di prendersi cura del proprio gruppo, di tenerlo unito, di riparare gli strappi, di creare legami, proprio come avviene nell’ordito della tessitura. Nell’Europa moderna invece, gli strumenti di cucito e tessitura, soprattutto il fuso e la conocchia, vengono attribuiti alle streghe. Il filo è metafora della legatura del maleficium, che costringe gli accadimenti e modifica gli atti delle persone, il fuso invece è un vettore di infezione maligna. L’incisione di Dürer, con il suo statuario dinamismo, ha una grande potenza espressiva. L'artista stabilisce di fatto il canone rappresentativo delle streghe, assieme al suo allievo Hans Baldung Grier, autore di lascive rappresentazioni di donne dedite alla magia, e all’artista svizzero Niklaus Manuel Deutsch.

Il Sabba delle streghe di Hans Baldung Grier

.jpg)

Hans Baldung Grien, Sabba delle Streghe, 1510, xilografia chiaroscurale, stampata da due blocchi in grigio e nero, 39,4 × 27,2 cm, Museum of Fine Arts, Boston.

Si tratta probabilmente della stampa più nota di Hans Baldung Grien e rappresenta anche una delle poche stampe realizzate su sua iniziativa durante la sua attività a Strassburgo. La tecnica della xilografia a colori fu sviluppata in particolar modo da Hans Burgkmair e Lucas Cranach il Vecchio tra 1507 e 1510: l'incisione ne rappresenta dunque un esempio molto precoce, anche se non sappiamo dove Baldung Grien apprese la tecnica. Non abbiamo infatti notizie certe del suo contatto con Burgkmair e Cranach se non nel 1515, in occasione della realizzazione del libro di preghiere per l'imperatore Massimiliano I. Le rappresentazioni di streghe nel primo Cinquecento tedesco sono molto frequenti, anche con intento moraleggiante, Baldung deve aver senza dubbio conosciuto la stampa di Dürer. Giulia Bartrum ha segnalato inoltre la vicinanza dell'opera con il disegno di Albrecht Altdorfer de La partenza dal sabba realizzato su fondo colorato nel 1506 e conservato a Parigi (Musée du Louvre), per la presenza delle streghe che abbandonano il luogo di incontro a cavallo di caproni, tuttavia la somiglianza parrebbe solo tematica, poiché sia a livello formale che compositivo che espressivo le due scene mostrano poco in comune. Il tema della donna associata a figure malefiche e rappresentate come streghe è frequente nelle opere di Baldung Grien, che tra 1513 e 1515 realizzò anche un discreto numero di disegni con questi soggetti, tutti recanti composizioni inusuali. In realtà, tolta la carica di espressività dirompente, tipica di Baldung Grien, la composizione della stampa è piuttosto comune per quegli anni in Germania e anche rispetto ad altre dello stesso autore, come Le tre Parche.

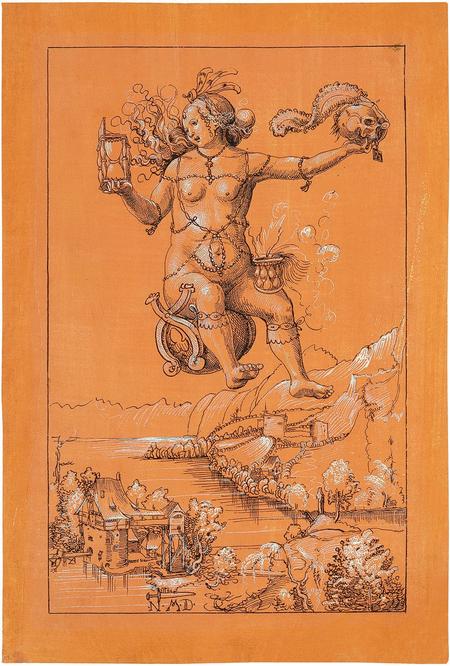

Niklaus Manuel detto Il Tedesco e le sue streghe

Niklaus Manuel, Strega recante il teschio, disegno a penna con lumeggiature bianche su carta preparata giallo ocra, 1513, circa, Kunstmuseum, Basilea.

Una figura nuda di donna, con un calderone da strega sulla coscia, è seduta sulla sfera della Fortuna; con la mano sinistra, protesa in avanti, regge un teschio ornato da un copricapo piumato. Il cranio è quello dell'artista stesso, come indica una targhetta che reca le sue iniziali. Mentre eleva il teschio nell'aria, la strega osserva lo scorrere del tempo nella clessidra. In questa visione inquietante, resa con perizia artistica, Manuel mette in scena sé stesso, riprendendo alcuni dei suoi temi prediletti quali "il potere femminile", la credenza nelle streghe e la forza del destino. Non si tratta dell'unica opera di Niklaus Manuel che raffigura una strega: il tema era probabilmente caro all'artista anche in virtù della sua amicizia con Huldrych Zwingli, teologo svizzero.

In copertina: Albrecht Dürer, La strega, 1500-1501 circa, Kupferstichkabinett Staatliche Museen, Berlin.

Suggeriti

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

SERAFINO MACCHIATI: IMPRESSIONISTA E DIVISIONISTA TRA PARAPSICOLOGIA E SPIRITISMO

TIZIANO SEGRETO: TRA ALCHIMIA E CABALA