Il Negromante di Paolini

Pietro Paolini, Negromante, 1530 circa, olio su tela, 70 x 93 cm, collezione Collezione Cavallini Sgarbi, Ferrara.

Pietro Paolini: il Caravaggesco dimenticato

Pietro Paolini, Concerto bacchico, 1625-1630, 117,4 x 174,6 cm, Dallas Art Museum.

Un pittore non particolarmente ricordato, ma di certo interessante, è Pietro Paolini (Lucca, 1603- Lucca, 1681), che fu allievo e collaboratore di Angelo Caroselli. I due lavorarono insieme a Roma intorno alla metà del Seicento, influenzando la pittura di colleghi come Van Laer. Sulla scia del naturalismo e del verismo introdotti dalla rivoluzione di Caravaggio con la rivoluzionaria opera Il ragazzo morso da un ramarro, le tele di Caroselli e Paolini, in maniera meno efficace e più affettata, ricercano espressioni particolarmente cariche di pathos ed emotività. Il padre di Paolini decise di mandarlo a studiare a Roma da Angelo Caroselli, che lavorava come noto copista e falsificatore. Qui apprese lo stile e il linguaggio pittorico di numerose scuole: oltre alla maniera di Caravaggio, ebbe modo di esplorare anche la scuola bolognese e quella fiorentina. A questo periodo romano, appartengono le tele di matrice caravaggesca come La buona ventura, I Bari e i soggetti di natura musicale, particolarmente diffusi nella pittura barocca.

Nel 1628 Paolini è a Venezia, dove si confronta per la prima volta anche con la pittura veneta, ma l'anno successivo a causa della scomparsa del padre, rientra nella città natale di Lucca, dove la pestilenza del 1630 causerà la dipartita anche della madre. Ormai orfano di genitori, Paolini rimane a lavorare a Lucca dove nel 1652 fonda l'Accademia del naturale, importando nell'ambiente lucchese e toscano quanto aveva appreso ed esplorato grazie alla scuola naturalistica e alla lezione di Caravaggio e Caroselli. La maggior parte delle sue opere si trova a Lucca. Al Museo nazionale di Villa Guinigi a Lucca è allestita una stanza interamente dedicata alle sue opere, come La Condanna di San Ponziano, Il martirio di San Bartolomeo, la Madonna con Bambino e Santi domenicani, la Madonna con Bambino e Santi Guglielmo, Agostino, Andrea e Carlo Borromeo, la Natività del Battista e il Convitto di San Gregorio Magno. Al Museo Nazionale di Palazzo Mansi sono invece custodite opere come l'Allegoria della Morte, il Venditore di Polli e il Venditore di Caldarroste. L'Adorazione dei Pastori si può ammirare presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, insieme a l'Amore Dormiente, Cupido che forgia le frecce, Sant'Agostino allo scrittoio e il Banchetto musicale.

Tracce dello stile e della pittura di Paolini, possiamo comunque rintracciarle anche nel lavoro dei suoi allievi, tra cui la tradizione attesta Francesco Cassiano, Simone del Tintore e Girolamo Scaglia.

Il negromante di Paolini

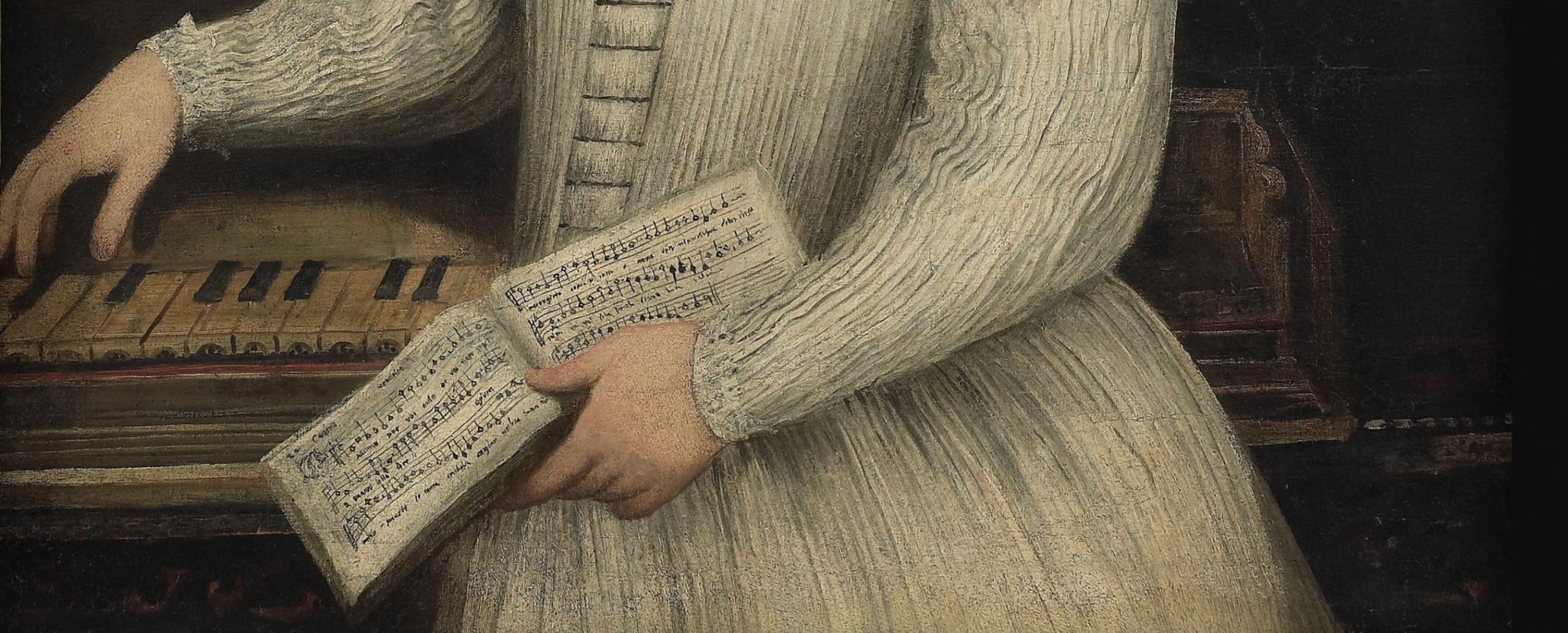

Pietro Paolini, Negromante, 1630, collezione privata Sgarbi-Cavallini.

L'opera qui presa in esame, appartiene a quel nutrito filone pittorico, che si sviluppò nella Roma del Seicento e raggiunse un discreto successo, dedicato alla raffigurazione di scene alchemiche e stregonesche. L'artista più attivo in questo campo fu proprio Angelo Caroselli, il maestro romano di Paolini. Molti dipinti di questo genere, tra cui la stessa opera di Paolini di cui ora entreremo nel vivo, sono individuabili come precedenti prossimi al più famoso quadro del Van Laer, Autoritratto con scena di magia. Alcuni elementi sono infatti presenti in entrambe le composizioni: il teschio sulle braci ardenti, l'espressione particolarmente drammatica e concitata dei protagonisti, il manifestarsi dell'ignoto, un ignoto maligno, forse del diavolo, attraverso questi artigli che approdano con una certa veemenza nello spazio pittorico.

Nel Negromante, Paolini ritrae il soggetto in una posa drammatica: con le braccia tese, mentre si ritrae spaventato. Sulla scena compaiono elementi che ci aiutano a contestualizzare il momento e a identificare il soggetto: un teschio e un libro, di cui una pagina è stata parzialmente girata, suggerendo che la ricerca della magia da parte della figura sia stata interrotta dall'improvvisa apparizione di uno spettro artigliato, che vediamo comparire sulla destra della scena. Il motivo del teschio sui carboni ardenti, presente anche in altre composizioni contemporanee e di analogo contesto, suggerisce il rapporto con la magia e la morte. Nella composizione, risulta di particolare interesse il chiasmo grafico e visivo tra le due mani: quella del negromante sulla sinistra, che si muove con una certa teatralità nel buio della stanza e quella della creatura mostruosa sulla destra, che manifesta un'apparizione demoniaca. Degna di nota è anche la resa delle ombre sulla parete della stanza, che denota la lezione naturalista e verista appresa nel periodo romano, con Caravaggio e Caroselli. L'espressione del negromante è più eccitata, che esterrefatta. D'altronde, è il negromante stesso, con le sue azioni, ad aver invocato la creatura: magari non si aspettava che gli incantesimi avrebbero funzionato, ma sicuramente ci sperava. Non potrebbe dunque essere sorpreso, piuttosto appare colpito, emozionato dall'idea che il sortilegio abbia funzionato e davvero qualcosa, qualcuno, sia apparso. Certamente questa espressione, così audace, è omaggio a quella del Ragazzo morso da ramarro di Caravaggio, modello che Paolini conosceva bene e aveva sicuramente in mente durante la concezione di quest'opera e che in generale sembra aver sempre tenuto a mente durante la sua attività di pittore.

In copertina: dettaglio del Negromante di Paolini.

Suggeriti

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA