I tarocchi rinascimentali: preziose carte dipinte diffuse nelle corti per giocare, educare e interpretare il mondo

I tarocchi nel Rinascimento

Cavallerizza, carta dal mazzo dal mazzo Tarocchi Visconti di Modrone, detti anche Cary-Yale.

I tarocchi arrivarono nel Nord Italia nel XV secolo, in particolare trovarono terreno fertile nelle corti rinascimentali di Milano, Ferrara, Bologna e Firenze. Le prime tracce documentate risalgono agli anni Trenta del Quattrocento. Inizialmente e a differenza di oggi, il mazzo non aveva una funzione esoterica, ma era utilizzato per il gioco di carte chiamato trionfi (da cui le trump cards in inglese). Passatempo raffinato, ma anche veicolo di simboli morali, cosmologici e politici. I tarocchi dell'epoca erano veri propri oggetti d’arte, spesso realizzati con grande maestria e destinati a una committenza aristocratica. La loro produzione era imbevuta nello spirito dell’epoca: un rinnovato interesse per la conoscenza, l’allegoria, l’umanesimo e la bellezza formale. Le immagini dei tarocchi rinascimentali riflettevano una concezione del mondo ordinata e gerarchica, ispirata inevitabilmente dalla filosofia neoplatonica, alla religione cristiana e all’eredità classica. Gli Arcani Maggiori, in particolare, sono ricchi di significati morali e spirituali: la Temperanza, la Giustizia, il Giudizio, il Mondo, ecc., sono rappresentazioni visive di virtù, fasi della vita e forze cosmiche. Molti studiosi hanno evidenziato il legame tra le figure dei tarocchi e la danza macabra, il teatro morale, le allegorie di Petrarca e le iconografie medievali, che nel Rinascimento si rinnovano assumendo nuove valenze filosofiche ed estetiche.

I tarocchi delle famiglie Visconti-Sforza: le carte dei nobili milanesi

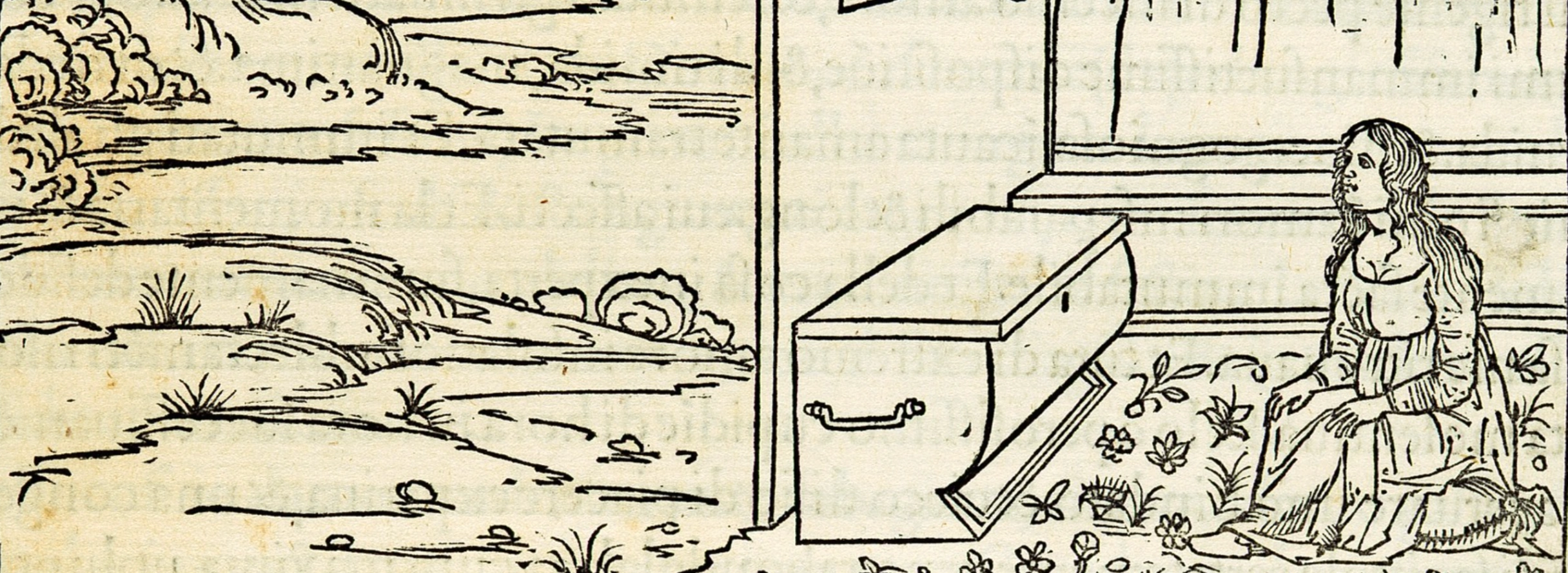

Morte, dal mazzo Tarocchi Visconti di Modrone, detti anche Cary-Yale.

Tra i più celebri tarocchi rinascimentali troviamo il mazzo Visconti-Sforza, caratterizzato dall' incredibile bellezza delle illustrazioni realizzate con materiali preziosi e che pare, in alcuni casi, conservino il ritratto di membri delle nobili famiglie Visconti e Sforza, che governarono Milano e la Lombardia a partire dal XIII secolo.

Stuart Kaplan, studioso e collezionista di tarocchi, ritiene che esistano circa 15 mazzi diversi del gruppo Visconti-Sforza disseminati in musei e biblioteche di tutto il mondo, ma anche in collezioni private; di alcuni di essi sono rimaste solamente alcune figure o singole carte. Quello più interessante, prende il nome dal ramo cadetto della famiglia Visconti a cui è appartenuto, ma è anche noto come mazzo Cary-Yale, per essere stato parte della collezione di carte da gioco storiche della famiglia Cary, confluita nel 1967 nella Biblioteca Beinecke dell'Università di Yale. Da parte della critica è ritenuto il più antico dei mazzi, ma è chiaro che determinare una datazione certa è un'operazione ardita, se non quasi impossibile. Alcuni ritengono che sia stato commissionato da Filippo Maria Visconti. In particolare, Giordano Berti lo data con certezza al periodo 1442-1447 in quanto il seme di denari mostra il recto e il verso del fiorino d'oro fatto coniare dal duca di Milano Filippo Maria Visconti nel 1442, e rimasto in uso fino al 1447, anno della morte del duca. Di questo mazzo sono rimasti 67 soggetti: 11 trionfi, 17 figure e 39 carte non figurate. Datazione e committenza non sono gli unici aspetti di incertezza, anche sulla composizione originaria del mazzo c'è aria di discordia: alcuni sostengono che in origine le carte erano 70, per altri invece erano 86.

Scopriamo il mazzo più antico di tarocchi (e l'unico completo che sia giunto ai nostri giorni)

Olinpia, dal mazzo di tarocchi Sola-Busca, Pinacoteca di Brera, Milano. Dettaglio. © Pinacoteca di Brera

Se parliamo di tarocchi rinascimentali non possiamo non addentrarci nell’analisi del mazzo di tarocchi più antico, oltre che l’unico completo che sia arrivato integro all’epoca contemporanea.

Si tratta del mazzo Sola Busca, composto da 78 carte, 22 “trionfi” e 56 carte dei quattro semi tradizionali italiani: denari, spade, bastoni e coppe. Sono stampe su carta da incisioni a bulino, miniate con colori a tempera e oro. Dalle matrici a bulino vennero tratti diversi mazzi che rimasero solo a stampa. Fin dagli inizi dell’Ottocento questo mazzo ha esercitato grande fascino sugli studiosi che se ne sono occupati per le sue caratteristiche uniche di completezza e rarità e anche per lo stile molto peculiare dei personaggi raffigurati. A lungo però, il suo autore è rimasto nell’ombra, così come anche il possessore era ancora sconosciuto e la datazione solo in tempi più recenti è stata ricondotta al 1470 circa o al massimo ai primi decenni del secolo successivo. All’iconografia tradizionale dei “trionfi” quattrocenteschi sono invece preferite, nel mazzo solo Busca, figure di guerrieri dell’antichità romana ed eroi della storia biblica, riallacciandosi alla conclamata tradizione medievale degli Uomini illustri proposti come exempla da imitare. Le carte numerali, in genere riservate alla sola riproduzione dei quattro semi, sono qui invece arricchite da iconografie complesse. È stata proprio la loro decifrazione a permettere di interpretare il mazzo come viva testimonianza del sapere alchemico ed ermetico, tanto caro agli umanisti. Determinante è stato il lavoro di decifrazione degli stemmi presenti nel mazzo, identificati con quelli delle due nobili famiglie veneziane dei Venier e dei Sanudo, e l'individuazione della presenza monogramma “M. S.” si propone come possessore del mazzo Sola Busca e responsabile della sua “coloritura” a Venezia nel 1491 Marin Sanudo il giovane, famoso umanista e storico veneziano di cui recentemente la critica ha messo a fuoco gli interessi anche in campo alchemico.

L'alchimia nascosta nei tarocchi Sola Busca

Questo mazzo presenta una peculiarissima caratterizzazione delle carte numerali, che sembra avere forti rapporti con l'ambito alchemico-ermetico, particolarmente diffuso e in voga all'epoca. Ad esempio, per quanto concerne il seme di denari diverse carte parrebbero alludere ad una produzione monetale, come la saggiatura, l’orlatura e il controllo

della dimensione dei tondelli. Queste operazioni possono però anche richiamare alla complessità dell’opus alchemicum, ovvero quel processo di trasformazione della materia, spesso condotto a partire proprio dai metalli, come oro e argento. Anche nelle carte del seme di bastoni ricorrono temi alchemici con precisa allusione tra l’opus alchemicum e l’agricoltura, presente in uno degli scritti principali sulla materia, il trattato dello pseudo-Lullo. Qualche elemento alchemico ricorre anche nelle carte dei “trionfi”: SESTO è raffigurato come Mercurio, mentre una chiara allusione all’oro dei filosofi, quindi agli alchimisti può essere rintracciata nella carta XVI, OLIVO, che illustra il “trionfo del Sole”. In basso a destra in primo piano è stato inserito un basilisco, un essere mitico dal corpo di gallo e dalla coda di serpente che già il monaco tedesco Theophilus, nel suo trattato del XII secolo, indicava come ingrediente indispensabile - una volta ridotto in polvere - per ottenere l’oro dei filosofi.

L'ermetico e umanista Ludovico Lazzarelli, originario di San Severino Marche, ebbe un ruolo di primo piano nella cultura delle corti rinascimentali. La sua formazione ebbe luogo nelle città di Padova e Venezia, ebbe rapporti stretti con personaggi di spicco del suo tempo, fu precettore dei figli di signori e apprezzato scrittore di opere in versi e in prosa. Galeotto fu l’incontro con Giovanni “Mercurio” da Correggio, a cui il Lazzarelli fece risalire lo svilupparsi dell'interesse verso le dottrine ermetiche. Proprio per la sua personalità, i suoi interessi ermetici e alchemici, oltre che per l'attestato legame con le corti di Ferrara e Urbino, ma anche di Padova e Venezia, la critica ha ipotizzato che spetti a lui l’ideazione del complesso programma iconografico sotteso ai tarocchi Sola Busca. Fondamentali per la tradizione ermetica rinascimentale sono gli scritti attribuiti a un personaggio mitico noto come Ermete Trismegisto, di origine egizia. A lui si vuole probabilmente alludere nella testa di un uomo col turbante del 10 di coppe. I testi ermetici si diffusero in Italia intorno alla metà del XV secolo grazie alla figura di Cosimo de’ Medici il Vecchio, che ne venne in possesso nel 1459 e che nel 1463 affidò al suo intellettuale di corte, Marsilio Ficino, l’incarico di tradurli. Il primo trattato nella versione di Tommaso Benci ebbe immediata diffusione e numerose edizioni a stampa già a partire dal 1471. L'ermetismo e la cultura umanista rinascimentale trovavano accordo nelle possibilità dell’uomo alchimista di plasmare la materia, alla ricerca di un livello più alto di conoscenza. Nel mazzo di tarocchi Sola Busca, Lazzarelli propone un percorso di rigenerazione interiore che partendo dall’esempio di Uomini illustri dell’antichità, ma anche da personaggi contemporanei che il giocatore sicuramente conosceva e riconosceva, attraverso vari passaggi, alla ricerca della salvezza attraverso il perfezionamento della materia.

Alessandro Magno: nuovo sole e fulcro dell'iconografia alchemica

Alessandro Magno, carta del mazzo di tarocchi Sola Busca, Pinacoteca di Brera, Milano. © Pinacoteca di Brera

Nel mazzo Sola Busca spicca in veste di Re di spade, Alessandro Magno. Il condottiero è un personaggio ricorrente nell’iconografia medievale e rinascimentale: egli apparteneva infatti a quel canone degli Uomini illustri, come uno dei Nove Prodi. Eroe divinizzato, nuovo sole, colui che aveva raggiunto da vivo il cielo su un carro trasportato da grifoni, era certamente un modello imprescindibili nelle corti rinascimentali. Nel Secretum secretorum, scambio epistolare tra Aristotele e il discepolo Alessandro sui temi dell’astrologia, della dietetica, dell’alchimia e di altri argomenti caldi per la gestione del potere, si apprende che il grande filosofo avrebbe introdotto l’allievo ai misteri del sapere alchemico, e questa notizia potrebbe gettare qualche luce sul legame tra la figura del condottiero e l’iconografia più oscura del mazzo, quella che ricorre nelle carte del seme di denari. Proprio l’iconografia antica del sovrano, celebrato come nuovo sole, antico simbolo alchemico dell’oro, il più perfetto dei metalli che la terra produce e quindi materia privilegiata per ricavare il lapis philosophorum, costituisce un richiamo palese al sapere alchemico. Il ruolo privilegiato di questa figura trova conferma evidente dal fatto che nel mazzo varie carte sono dedicate a personaggi legati alla sua storia: Zeus Ammone (AMONE, Cavallo di spade), mitico padre di Alessandro secondo l’oracolo dell’oasi di Siwah; la madre Olimpiade (OLINPIA), temuta signora dei serpenti, qui presente come Regina di spade; NATANABO (Cavallo di coppe) “mago ed intendente” che, insieme ad Aristotele, era insegnante di Alessandro Magno.

I (presunti) "Tarocchi del Mantegna": il sistema di valori rinascimentali inciso

Astrologia, una delle incisioni del ciclo dei così detti "Tarocchi del Mantegna".

In passato ci si riferiva ai "Tarocchi del Mantegna" per descrivere due serie di incisioni realizzate intorno al XV secolo, fino al XIX attribute al pittore Andrea Mantegna. Più recentemente, gli storici dell'arte sembrano essersi accordati sulla versione che vede due diversi autori per i due cicli di incisioni, anche se entrambi ancora non identificati. Certo qualche ipotesi in merito è stata alimentata: sono stati tirati in ballo Parrasio Micheli, Baccio Baldini e altri artisti dell'ambito del Mantegna, ma rimangono ipotesi.

Nonostante la denominazione e la somiglianza di queste incisioni ai trionfi non si tratta di veri e propri mazzi di tarocchi. Sono mazzi infatti privi delle carte con quattro semi e che presentano notevoli differenze nelle figure rappresentate rispetto ai mazzi di tarocchi. Si ritiene generalmente che non fossero carte da gioco, né strumenti impiegati in attività di divinazione, ma piuttosto carte educative, secondo una visione del mondo che oggi facciamo fatica a immaginare: una sorta di cosmo in miniatura espresso da cinque gruppi di dieci immagini ciascuno. Per Giordano Berti c'è un evidente analogia tra i Tarocchi del Mantegna e alcuni testi letterari fondamentali dell'epoca, specialmente opere morali e filosofiche medievali. Come nel Convivio di Dante Alighieri, dove le 10 Sfere celesti sono poste in relazione con le 10 Arti. Le carte sono caratterizzate da cinque sequenze numerate di dieci carte. I temi delle cinque sequenze sono le condizioni umane, Apollo e le muse, le arti e scienze liberali, i principi cosmici e le virtù cristiane, i pianeti, le sfere celesti e Dio.

Queste due serie di incisioni rappresentano dunque quel microcosmo che è l’uomo, nel macrocosmo dell’universo. Il tutto suddiviso in cinque “parti”, ognuna costituita da dieci soggetti, che andiamo a descrivere più nello specifico. Iniziamo con la rappresentazione della condizione umana schematizzata grazie alla presenza dall'umile e misero, come del Papa: ultimo e primo nella gerarchia sociale, dunque una vera e propria allegoria dell’umanità, in tutte le sue possibili vesti e cariche. Continuiamo con le nove Muse, per il mito antico custodi delle arti guidate dal dio Apollo e con le personificazioni delle Arti del Trivio: grammatica, retorica e dialettica e quelle del Quadrivio: aritmetica, geometria, astrologia, e musica, unite a poesia, filosofia e teologia. Proseguiamo infine con le Virtù teologali: fede, speranza e carità e quelle cardinali: prudenza, temperanza, fortezza e giustizia ed infine il sistema dei pianeti. Quest'ultimo si articola fino all’Ottava sfera, ovvero il cielo delle stelle fisse, con il Primo mobile, cioè la prima sfera che si muove velocemente per il diretto contatto con Dio e la Prima causa, Dio.

Ciò che emerge è pertanto un sistema universale “integrato”, dove nulla è indipendente e nessuno è isolato, ma tutto si basa su precise corrispondenze e risponde a un determinato, seppur sempre inafferrabile, disegno divino, stabilito dal Creatore. Una visione già diffusa nel Medioevo, ma che raggiunge il suo apice proprio nel Rinascimento, con il diffondersi delle teorie neoplatoniche, interpretate in chiave cristiana. Un ciclo iconografico peculiare e unico nel suo genere, tanto che la qualità delle singole figure avevano fatto supporre agli storici dell'arte dell'Ottocento, che fossero opera del principale interprete del Rinascimento padano, Andrea Mantegna. Già da tempo, tuttavia, gli studiosi hanno evidenziato le differenze tra lo stile di queste incisioni e quello del maestro mantovano, rilevando al contrario similitudini con la scuola artistica ferrarese e con lo stile di Francesco del Cossa, ma anche con la produzione di alcuni miniatori veneti, come Girardo di Andrea da Vicenza. Laura Paola Gnaccolini negli ultimi anni ha proposto una nuova attribuzione, riferendo la paternità di queste incisioni a Lazzaro Bastiani, artista veneziano coevo di Bartolomeo Vivarini. Proprio in Laguna, pare che Bastiani avesse conosciuto l’umanista Ludovico Lazzarelli, possibile ispiratore della serie delle cinquanta carte.

In copertina: il Mondo, dal mazzo Tarocchi Visconti di Modrone, detti anche Cary-Yale. Dettaglio.

Suggeriti

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NATIVITÀ MISTICA DI SANDRO BOTTICELLI

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO