Giulia Lama: la prima donna che studiò nudo maschile

A Venezia, la vita di Giulia Lama: ricamatrice, poetessa e pittrice originale

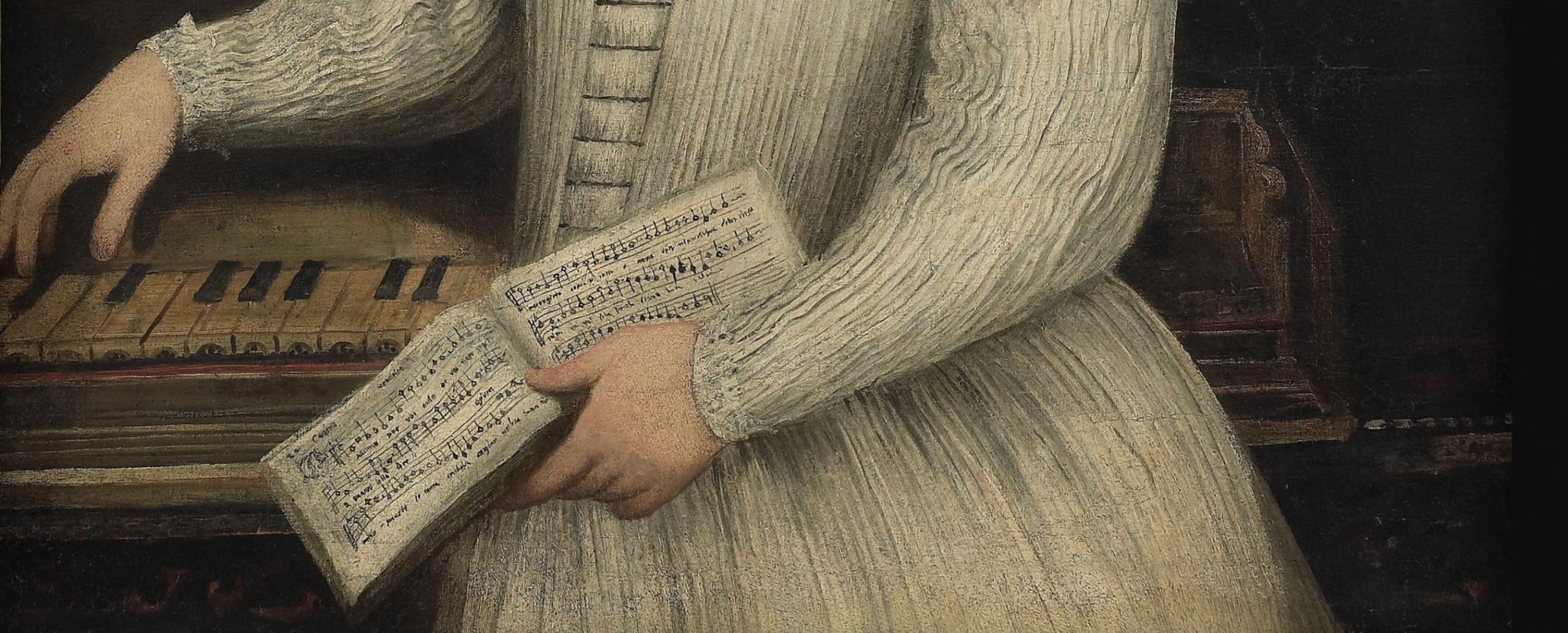

Giulia Lama, Autoritratto, 1725, olio su tela, 73 x 60, 5 cm, Gallerie degli Uffizi, Firenze.

Giulia Elisabetta Lama (Venezia, 1º ottobre 1681 – Venezia, 7 ottobre 1747) fu una pittrice la cui vicenda biografica è abbastanza complessa da ricostruire con certezza. Poco apprezzata nella seconda metà del Settecento, tornò a essere argomento di interesse artistico solo nella seconda metà del Novecento, quando un nutrito gruppo di storici dell'arte sono tornati ad occuparsi di lei. Gli studi più importanti sulla pittrice si devono a Giuseppe Fiocco, Rodolfo Pallucchini, Ugo Ruggeri e Adriano Mariuz, i quali si impegnarono, inoltre, a ricostruirne il catalogo delle opere disperse nel mercato antiquario o confuse con la mano di altri artisti coevi e stilisticamente vicini alla Lama come Johann Liss, Giovanni Battista Piazzetta, Giovan Battista Tiepolo. Sappiamo per certo che nacque nella parrocchia di Santa Maria Formosa, dove fu battezzata nella stessa chiesa cinque giorni dopo, primogenita del pittore Agostino e di Valentina Dell'Avese. Non si sposò, né ebbe figli e visse sempre nella casa di famiglia in calle Lunga. La Lama non dipinse mai per professione, si manteneva facendo la ricamatrice. Ebbe anche una certa fortuna come poetessa: nei Componimenti poetici delle più illustri rimatrici di ogni secolo curati da Luisa Bergalli (1726) compaiono anche tre sonetti e due canzoni della Lama, mentre altri componimenti vennero pubblicati nel 1734 e nel 1740 in due raccolte d'occasione.

Secondo Antonio Conti in giovane età avrebbe studiato matematica, il che potrebbe spiegare perché le tracce della sua attività artistica siano piuttosto tardive, risalgono a quando aveva ormai superato i trent'anni. In questo primo periodo, tuttavia, risulta già una pittrice con una solida formazione. Giulia Lama era dunque già affermata nella Laguna: la sua prima opera autografa è il Ritratto del procuratore Pietro Grimani del 1719, disegnato da lei e inciso da Andrea Zucchi. Prima del 1720 comunque, aveva concluso il Cristo condotto al Calvario per la chiesa del Cristo Miracoloso di Poveglia, andato perduto. Negli stessi anni gli venivano commissionati la pala per l'altare maggiore di Santa Maria Formosa (1722-1723), il Cristo incoronato di Spine e il Cristo sulla via del Calvario, conservati presso l'eremo di Monte Rua, nonché la Decollazione di una santa collocata oggi a Ca' Rezzonico. La sua piena attività in questo periodo è confermata anche da un ritratto eseguito dal Piazzetta (1715-1720) dove viene rappresentata con gli strumenti del mestiere. Lei stessa, ben conscia della sua ascesa nel mondo artistico, nel 1725 realizzava un Autoritratto come pittrice. Non è un elemento secondario, anzi. L'autoritratto come pittrice o nei panni della pittura è un'affermazione ben precisa, che denota consapevolezza: significa riconoscersi e volere essere riconosciuta come pittrice.

Nel 1728, sempre secondo il Conti, stava lavorando a un grande Ratto di Europa, mentre nel 1733 aveva concluso un Sant'Antonio da Padova nell'atto di ricevere il Bambino per Santa Maria dei Miracoli e un San Teodoro a cavallo e L'imperatore Licinio per la Scuola di San Teodoro. Tutte queste opere sono andate perdute, mentre rimane nella chiesa di San Vitale una Crocifissione con gli apostoli (1726-1732), considerata uno dei suoi lavori più rappresentativi. Dello stesso filone espressivo sono Giuditta e Oloferne oggi alle Gallerie dell'Accademia e gli Evangelisti di San Marziale. Poco più tardi, probabilmente all'inizio o alla fine degli anni trenta venivano concluse la Madonna col Bambino e i Santi Agostino e Francesco da Paola per la chiesa di San Francesco a Sebenico e anche il San Girolamo con l'angelo attualmente nella Galleria Campori di Modena. Dell'ultima fase della sua produzione sono l'Assunzione esposta nella chiesa di Santa Maria Assunta di Malamocco, la Giuditta con la testa di Oloferne di una collezione privata, il Saturno che divora il figlio (disperso) e le cosiddette "teste di carattere" (Busto di vecchio con libro, Busto di donna con zendado, Busto di vecchio con rosario, tutte di ubicazione ignota). Fu sepolta nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, morta per l'aggravarsi di una febbre sopraggiunta improvvisamente. Lo stile della Lama è autonomo rispetto agli altri pittori contemporanei, primo fra tutti il Piazzetta che va considerato un collega piuttosto che un maestro. La sua pittura si dimostra infatti molto più essenziale e quasi ruvida, tendente perfino alla deformazione anatomica. Nello stile di Giulia Lama, il carattere predominante è l'uso violento del chiaroscuro, che conferisce alle sue opere intensità e drammaticità.

In Laguna dopo Artemisia Gentileschi, è la volta di Giulia Lama

Giulia Lama, Giuditta e Oloferne, olio su tela, 1730-1740, 104 x 151 cm, Gallerie dell'Accademia, Venezia.

Nonostante le sue buone doti artistiche e la protezione accordatale da Piazzetta, Giulia Lama non solo non giunse alla celebrità conquistata da Rosalba Carriera, ma trascorse l’intera esistenza nell’anonimato, afflitta da una certa disistima di alcuni colleghi contemporanei. L'abate Antonio Conti in una lettera inviata il 1° maggio 1728 da Venezia alla sua corrispondente parigina, madame de Caylus, evidenzia chiaramente l’incompreso valore di quest’artista, che rimarrà tale fino al Novecento: “Ho appena scoperto qui una donna che dipinge meglio di Rosalba…. essa si chiama Giulia Lama, ha studiato in gioventù matematica col celebre padre Maffei; la povera donna è perseguitata dai pittori, ma la sua virtù trionfa sui suoi nemici. Ė vero che essa ha tanta bruttezza quanto spirito, ma parla con grazia e finezza, così le si perdona facilmente il suo viso. Lavora in merletti …. E vive ritiratissima”.

Giulia Lama non si limitò ad esercitarsi nel campo del ritratto, genere abitualmente praticato dalle donne al pari della natura morta, ma praticò anche la pittura cosiddetta di storia, che presupponeva la frequentazione di una scuola e lo studio del nudo, da lei assiduamente indagato attraverso una ricca serie di studi grafici. Prima di lei, la Laguna veneziana aveva segnato il passaggio della più grande pittrice donna dell'epoca moderna: la regina del barocco, Artemisia Gentileschi. La Gentileschi e la Lama condividono alcuni interessanti punti di contatto: l'aspetto geografico per l'appunto, entrambe furono attive a Venezia, anche se la Lama era nativa di Venezia e non lasciò mai la sua terra natia operando solo ed esclusivamente nel territorio lagunare, mentre Artemisia fu solo di passaggio per pochi seppur fondamentali anni a Venezia e lavorò in importanti contesti internazionali, come la corte londinese. Entrambe inoltre, furono pittrici di storia, esplorando generi convenzionalmente non affidati ad artiste donne e dipinsero soggetti analoghi, particolarmente fortunati nella cultura visiva del Seicento e del Settecento come Giuditta con la testa di Oloferne e Sansone e Dalila.

A differenza di quello della Gentileschi, il catalogo pittorico della Lama è assai ridotto. Vale la pena soffermarsi sull'opera pienamente autografa, entrata nelle collezioni dell'Accademia per acquisto nel 1976: Giuditta e Oloferne, che ben rappresenta bene il linguaggio drammatico ed aspro della pittrice, espressione di una personalità singolare, anticonformista, afflitta da ansie oscure che trova espressione anche nella poesia da lei a lungo frequentata. Lo scarto con cui la pittrice interpreta il testo biblico, scegliendo di rappresentare Giuditta mentre invoca l’aiuto divino con le braccia portate in avanti in un gesto di preghiera – anziché nell’atto di compiere l’azione cruenta di decapitare Oloferne o nel momento immediatamente successivo, come più volte aveva fatto anche la Gentileschi, è indicativa dell’originalità con cui la Lama interpreta anche i temi più comuni. La scena assume un forte sapore teatrale: all’aprirsi della tenda-sipario, il primo piano è inondata da una luce molto violenta e astratta che fa risaltare gli attori principali. Il registro della comunicazione è di forte espressionismo: al corpo nudo riverso e disposto in diagonale di Oloferne, dal colorito livido e quindi già privo di vita, fa da contrappunto il busto dell’eroina colta in uno scorcio molto efficace. Partecipa all’azione il personaggio della vecchia servente ritratta, come di consueto nelle sue composizioni, "in abisso".

Quadri da stanza: protagoniste le eroine bibliche

Giulia Lama, Sansone e Dalila, 1725-1730 circa, Gallerie dell'Accademia, Venezia.

Altro tema caro alla pittura dell'epoca, di conseguenza molto presente anche nella pittura al femminile e che accomuna Giulia Lama ad Artemisia Gentileschi é Sansone e Dalila. Il dipinto di Giulia Lama è una piuttosto recente e importante acquisizione del Ministero della Cultura per le Gallerie dell'Accademia avvenuta nel 2022. Per lungo tempo nota agli studi solo attraverso una riproduzione fotografica in bianco e nero, l'opera non conosceva particolare fortuna in sede critica né espositiva in quanto conservata in ubicazione ignota fino al suo recente ritrovamento. Nel segnalarla la prima volta il grande storico dell'arte Rodolfo Pallucchini ne evidenziava i caratteri di sperimentale composizione ed una peculiare "sforzatura espressionistica assolutamente antiaccademica" (1971).

La pittrice si specializzò nel corso della sua non breve carriera – a fronte di un catalogo piuttosto ridotto di dipinti – in questa tipologia di quadri da stanza, di sviluppo orizzontale e di soggetto spesso veterotestamentario, di cui è altro prezioso esempio la Giuditta e Oloferne sempre conservata alle Gallerie dell'Accademia. Tali dipinti sono accomunati dall'aspro conflitto dei protagonisti, cui si attaglia, generalmente, una scelta stilistica che privilegia i forti contrasti chiaroscurali, la giustapposizione di due o tre figure, sviluppando suggestioni seicentesche già riprese e fatte proprie da Giambattista Piazzetta, principale riferimento della pittrice. In mancanza di riscontri cronologici certi la datazione del dipinto è aperta al dibattito critico, preferendo però una collocazione ancora precoce, entro il terzo decennio del Settecento. Si tratta, ad ogni modo, di un tipico prodotto della pittrice, recentemente al centro di un nuovo interesse da parte degli studi, sfociato in una ampia e recente campagna di restauri promossa a Venezia dal Comitato per la salvaguardia di Venezia Save Venice, confluita nella mostra A tu per tu con Giulia Lama, presso il Patriarcato di Venezia e una l'esposizione che si tenne nel 2018 presso il Museo del Settecento Veneziano: Giulia Lama pittrice e poetessa, con particolare riguardo alla sua produzione grafica.

In copertina: dettaglio dell'opera di Giulia Lama, Martirio di San Giovanni Evangelista, 1730 circa, olio su tela, Musee des Beaux-Arts, Quimper.

Suggeriti

I CINQUE SENSI DI MICHAELINA WAUTIER

PIPPA BACCA: IL CORPO COME FRONTIERA

MARUJA MALLO: SURREALISTA RIBELLE, FEMMINISTA IMPEGNATA ED ESILIATA

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE