Francesco Torbido: nomen omen

La vita dal sapore caravaggesco

Francesco Torbido nacque a Venezia figlio di un veronese, Marco di India, che nonostante il cognome comune ad alcuni pittori veronesi, non risulta praticasse la professione. Sappiamo che Torbido da ragazzo si formò presso la scuola del Giorgione a Venezia. Vasari riferisce che per sfuggire alle conseguenze di un feroce litigio all'età di 18 anni dovette però fuggire dalla città e rifugiarsi a Verona. Entrò poi nella bottega da Liberale da Verona, presso il quale dimostrò il proprio talento pittorico, venendo considerato il miglior suo allievo. La sua produzione si divide tra ritrattistica e arte sacra. Di quest'ultima ripercorriamo alcuni passaggi: la Pala della Madonna e Santi nella Basilica di San Zeno (1520), la Pala di San Fermo La vergine in gloria con l'arcangelo Raffaelle e santa Giustina (1523), i Ss. Filippo e Giacomo con la Madonna nella chiesa di Erbezzo e gli affreschi di santi San Giovanni Battista e San Giacomo nella Cappella Fontanella. Nel 1534 completa gli affreschi nel coro del Duomo con l'Assunzione della Vergine, su ispirazione dei disegni di Giulio Romano e per volere del vescovo Giovanni Matteo Giberti. Nel 1535, in Friuli, dipinse gli affreschi del coro dell'Abbazia di Rosazzo, la Trasfigurazione di Gesù, la Vocazione di Pietro e Andrea, la Pesca nel lago di Genezareth e le figure degli evangelisti con tratti simbolici. Verso il 1540 a Sant'Eufemia dipinse Santa Barbara in Gloria con Sant'Antonio e San Rocco caratterizzati da forti chiaroscuri e colori intensi, ma pose serene. Degno di nota è anche il Matrimonio mistico di Santa Caterina già a Potsdam, che presenta chiari punti di contatto con la produzione de il Correggio. Lo stesso soggetto fu ripetuto a Venezia dall'amico Paolo Veronese nel 1575. Dopo il 1546 a Venezia, la sua città di nascita, dipinse quattro scene dalla Genesi per la Scuola della Santissima Trinità. In tarda età fu di nuovo a Venezia, dal 1546 al 1550, per poi rientrare a Verona ospite dei committenti, i Conti Giusti. Le sue opere, che troviamo nelle pinacoteche e nei musei di tutto il mondo, ci parlano di un abile colorista, che ha appreso la lezione di Giorgione.

Il ritratto virile a Brera: è un autoritratto?

Francesco Torbido, Ritratto di uomo, 1520 circa, olio su tela, 72 x 56 cm, Pinacoteca di Brera, Milano.

Questo dipinto è cruciale per evidenziare le doti della ritrattistica di Torbido, ricordata sia dall' Aretino che da Vasari con parole di elogio che riflettono il parere di apprezzamento dei contemporanei, per quelle "teste belle a maraviglia" e oggi testimoniata da pochi esemplari certi come il Ritratto di giovane uomo dell'Alte Pinakothek di Monaco, il Ritratto di gentildonna dello Stewart Gardner Museum di Boston e il Doppio ritratto del Berea College di Kentucky. A questi si può aggiungere il Pastore con flauto del museo Civico di Padova, che riscosse l'alto apprezzamento di Venturi (1913) e il Ritratto di vecchio della Galleria Nazionale di Napoli firmato e databile agli anni quaranta. Il numero dei ritratti certi di Torbido è dunque esiguo e circoscritto agli anni della maturità: un dato che appare inadeguato a rappresentare una lunga carriera iniziata a Verona attorno al 1499 e proseguita a Venezia fino al 1554 quando l'artista, ormai settantenne, si accorda con il cellerario dell'Abbazia di Praglia per un Cristo Passo mai identificato. Il ritratto in esame, di certa paternità grazie alla presenza della firma «FRS. TVRBIDVS.V. FACIEBAT.» va considerato databile attorno al 1520 per la vicinanza con la Madonna e Santi di San Zeno, particolarmente per la tipologia dei volti. Questo ritratto di uomo in particolare, è interessante non solo per l'intensità dell'espressione facciale e dello sguardo, ma anche perché potrebbe trattarsi di un autoritratto. Il soggetto rappresentato potrebbe essere lo stesso pittore, Francesco Torbido.

Sembra opportuno tornare alle vicende biografiche del pittore per cercare di capire meglio la questione. Il suo nome - Francesco Torbido, detto Il Moro - può aiutarci in questo senso. Torbido, abbiamo compreso che potrebbe essere legato alla sua indole e al suo carattere, difficili, che forse lo hanno portato anche a compiere gesti violenti o estremi e costretto a lasciare Venezia. Francesco era però anche soprannominato “il moro”. Sebbene il termine descriva tecnicamente i musulmani nordafricani presenti in Spagna e in Italia durante il Medioevo, in epoca rinascimentali il termine "moro" era molto in uso, in maniera colloquiale, per descrivere il colore della pelle scura, l'eredità dell'Africa nera o entrambi. Bisogna tenere certamente presente anche il fatto che Moro fosse anche attestato come cognome di una famiglia nobile veneziana, ma non risulta che Francesco ne fosse membro. Possiamo comunque supporre quindi che Francesco fosse di razza mista, forse figlio di un genitore bianco e di un genitore nero. Il nome del padre era infatti Marco di India, forse derivato da “Marco dall'India”, in riferimento alle origini. Sulle mappe rinascimentali, con il termine “India” molto spesso si identificava l'Etiopia, sebbene il termine potesse riferirsi anche all'Africa subsahariana in generale. Osservando con attenzione i tratti somatici del soggetto dipinto nell'opera di Brera, possiamo riconoscere degli elementi moreschi, o quanto meno non possiamo escluderli. Non dobbiamo neanche dimenticare come Venezia all'epoca fosse una città multietnica, caratterizzata da un forte melting pot, legato alla posizione strategica e ai suoi traffici commerciali con l'Oriente. Secondo la leggenda, Venezia era una città di immigrati. Il suo mito di fondazione celebra un gruppo di stranieri che fuggirono dalle persecuzioni, si rifugiarono nella laguna e trasformarono le sue piane di marea in una nuova casa. Costruendo un'economia basata sul commercio, il loro porto accolse mercanti provenienti da tutto il Mediterraneo, i cui carichi trasformarono la città in uno dei mercati più vivaci d'Europa. Il pittore Francesco era probabilmente per metà etiope. La sua eredità afroeuropea ci permette di evidenziare un aspetto spesso trascurato nella storia dell'arte: i pittori e gli artisti protagonisti del Rinascimento italiano ed europeo non erano solo bianchi, ma anche neri.

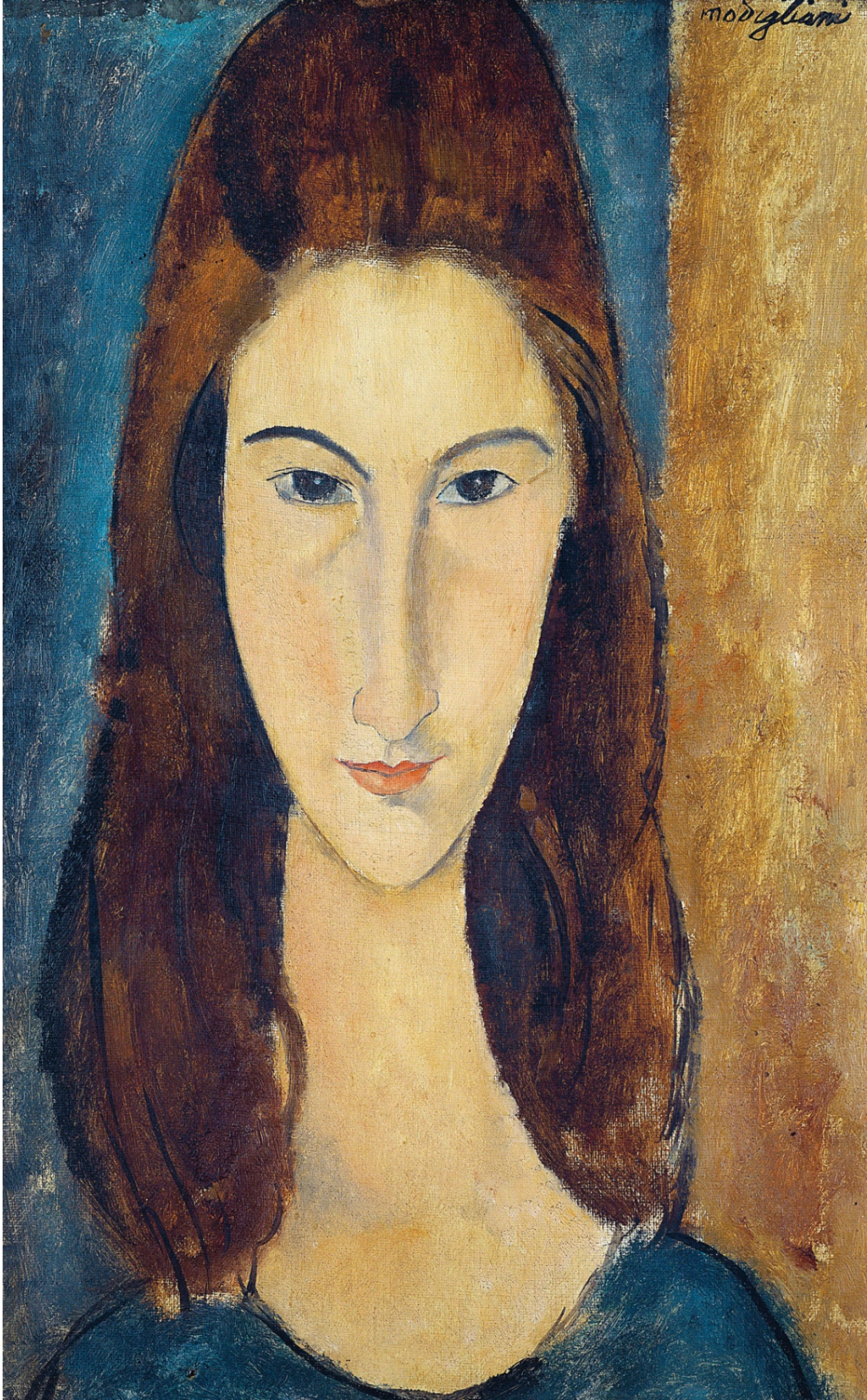

Donna con turbante

Francesco Torbido, Ritratto di gentildonna con turbante, 1516-1518 circa, olio su tela, 80 x 66 cm, Isabella Stewart Garden Museum.

Una signora dallo sguardo intrigante ci fissa: appare smaliziata, quasi sfidante. Non solo lo sguardo, ma anche la posa sembra comunicare una certa sicurezza e sfrontatezza. Il costume e l'acconciatura la identificano senza dubbio come una persona benestante, molto probabilmente vissuta nel nord Italia, forse a Bergamo o a Verona, all'inizio del XVI secolo. Isabella Stewart Gardner acquistò questo dipinto convinta che si trattasse del ritratto di Isabella d'Este, figura storica di grande interesse, specialmente perché celebre collezionista rinascimentale. Molto probabilmente l'acquisto è stato facilitato proprio dall'affinità che univa queste due donne, lontane nel tempo, ma vicine come interessi e passioni, oltre che omonime. La Gardner sicuramente ammirava Isabella d'Este e riconosceva una certa affinità elettiva. La Gardner valutò l'acquisto da una fotografia inviatale dal suo consulente e mercante d'arte Bernard Berenson. Inizialmente temeva che la mano mal resa fosse “offensiva”, ma Berenson la convinse che il quadro non aveva nulla di sbagliato. Quando il quadro arrivò a Boston, Isabella scrisse: "Isabella d'Este... è deliziosa. Lei e Rembrandt hanno tenuto un piccolo ricevimento questo pomeriggio". Il modo così fresco e simpatico con cui la Gardner viveva il rapporto con le sue opere e immaginava addirittura un dialogo tra loro, può lasciarci immaginare come anche lei stessa intrattenesse una relazione, un gioco di sguardi e un curioso confronto con il ritratto della sua omonima, che aveva acquistato e voluto tra le mura di casa. Chissà cosa pensava guardandola, restituendole quello sguardo, forse anche di sfida. Chissà se immaginava che la signora d'Este le chiedesse "Pensi di essere alla mia altezza?". Chissà se dunque la Gardner viveva quello sguardo come una sfida, uno sprone quotidiano a fare del suo meglio, come donna di cultura, collezionista e mecenate. Oppure se semplicemente le piacesse domandarsi cosa nascondeva l'omonima dietro quello sguardo enigmatico. Quel che è certo è che con quest'opera Francesco Torbido dimostra un'incredibile abilità nella resa dei tessuti e dei moti dell'animo. Uno sguardo così attraente si vede di rado nella pittura coeva. Altra certezza, è che entrambe le protagoniste di quest'opera, tanto la donna ritratta, quanto l'acquirente, passeranno alla storia come grandi donne e importanti collezioniste.

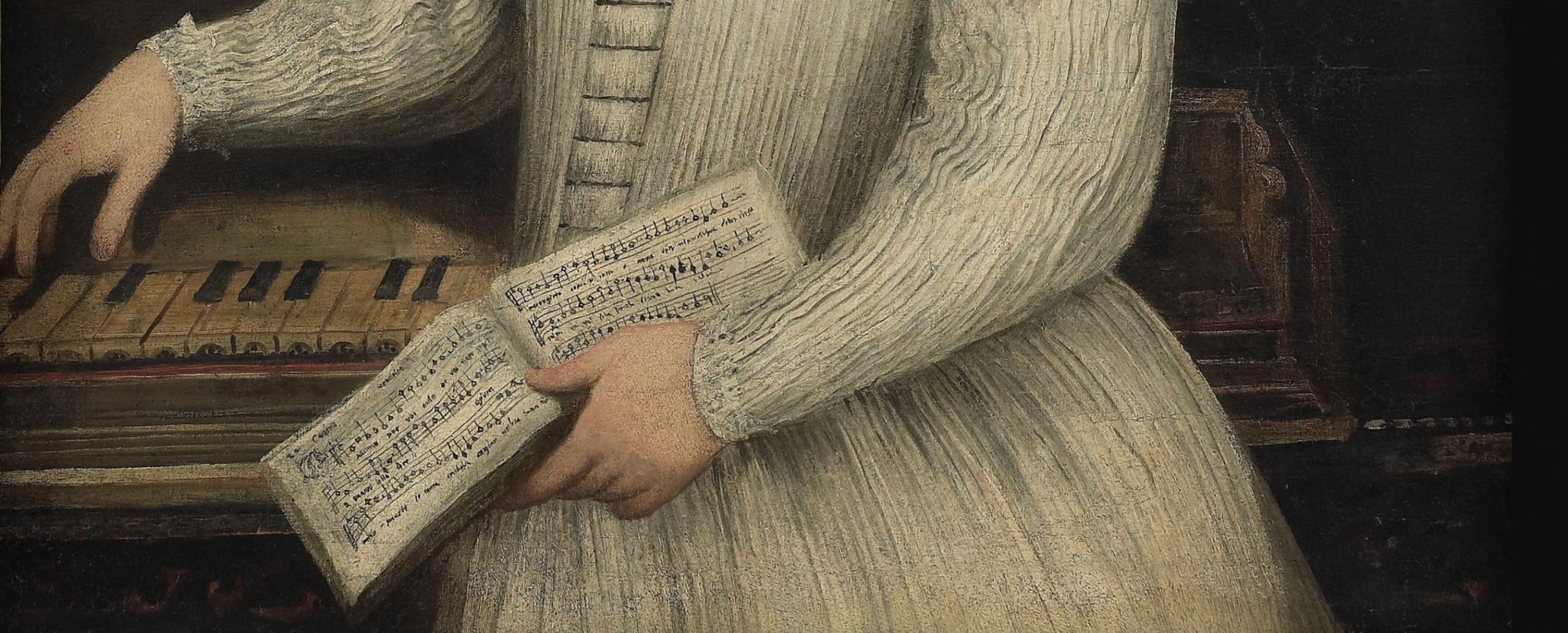

Ritratto di giovane uomo

_Torbido_-_Portrait_of_a_Young_Man_with_a_Rose_-_(MeisterDrucke-1088417).jpg)

Francesco Torbido, Ritratto di giovane uomo, 1516, 62,3 x 52 cm, Alte Pinakothek, Monaco.

Il ritratto di questo giovane dai capelli chiari è strettamente legato ai ritratti idealizzanti di giovani uomini, particolarmente richiesti a Venezia a partire dal primo decennio del XVI secolo. Questo tipo di immagine, talvolta nota come “ritratto lirico”, testimonia una nuova sensibilità sia da parte degli artisti che dei loro committenti, i cui desideri e sogni, spesso nascosti, dovevano ora trovare espressione nelle loro sembianze tanto quanto il loro aspetto esteriore o il loro status sociale. In queste immagini, l'espressione del soggetto è contemporaneamente introspettiva e sensuale, e l'impatto emotivo spesso ambiguo. In questo caso, il giovane afferra giocosamente una rosa con le sue dita delicate e lancia uno sguardo seducente allo spettatore con la coda dell'occhio. L'iscrizione allude al fascino erotico della rappresentazione e celebra il potere dell'arte spiegando che mentre una rosa colta è effimera, il ritratto dipinto fornisce un'immagine duratura di bellezza.

In copertina: Francesco il Torbido, Sacra Famiglia con Santa Caterina, 1525.

Suggeriti

VOLKER HERMES: DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE IL RITRATTO

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE

DESIGN E MUSEOGRAFIA: L'ALLESTIMENTO RIVOLUZIONARIO DI LINA BO BARDI PER IL MUSEO DI SAN PAOLO

TIZIANO SEGRETO: TRA ALCHIMIA E CABALA

ANTIVEDUTO GRAMATICA: DIPINGERE LA MUSICA