Elsa Schiaparelli, la Venere di Milo e Dalì

Conosciamo Elsa Schiaparelli: la stilista che ha inventato il rosa shocking

Elsa Luisa Giovanna Maria Schiaparelli (Roma, 10 settembre 1890 – Parigi, 13 novembre 1973) insieme a Coco Chanel, è senza dubbio la più influente figura della moda nel periodo fra le due guerre mondiali. Inventrice del rosa shocking, collaborò oltre che con Salvador Dalí, con Alberto Giacometti e Leonor Fini. Le sue creazioni furono largamente influenzate dai surrealisti e disegnò anche i costumi di diversi film. Personalità eclettica, usava il soprannome Schiap parlando di sé in terza persona, come testimonia l'autobiografia Shocking Life. Sua madre, Giuseppa Maria de Dominicis, proveniva da una famiglia napoletana, mentre il padre Celestino Schiaparelli da una famiglia di intellettuali piemontesi e fu allievo di Michele Amari. Nel 1875, divenne anche professore di Lingua e letteratura araba all'Università di Roma e fu primo bibliotecario dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Lo zio della futura stilista era il famoso astronomo Giovanni Schiaparelli e suo cugino l'egittologo e senatore Ernesto Schiaparelli. Nella primissima parte della vita di Elsa si dedicò agli studi di filosofia sognando di diventare poetessa. Nel 1911, con l'aiuto dell'editore Riccardo Quintieri, pubblicò la raccolta di poesie Arethusa con l'editore Società tipografica La Gutenberg. La famiglia era ostile alle sue aspirazioni poetiche e la raccolta fu considerata inopportuna, quindi venne mandata in un convento della Svizzera tedesca. Nel 1913 partì per Londra per occuparsi di bambini orfani, dopo aver ricevuto l'offerta di questa occupazione da un'amica. Lì conobbe il conte William de Wendt de Kerlor, un teosofo, che sposò, all'inizio del 1914. La coppia si trasferì a Nizza e, nel 1916, a New York. Nel 1920 nacque loro figlia, Maria Luisa Yvonne Radha detta "Gogo". Tuttavia il matrimonio si rivelò fallimentare e la Schiaparelli chiese il divorzio nel 1922, rimanendo sola con una figlia, che si ammalò di poliomielite. In questo periodo collaborò con antiquari commerciando oggetti d'arte per procurarsi il denaro per tornare in Europa. Durante la prima guerra mondiale a New York conobbe e cominciò a frequentare gli artisti dell'avanguardia dadaista: Francis Picabia e la moglie Gaby le fecero conoscere il fotografo Man Ray e Marcel Duchamp. Con i Picabia decise di tornare a Parigi, ospitata da Gaby Picabia, e, dopo un periodo di povertà, la figlia venne mandata in un collegio a Losanna. Tra i suoi meriti maggiori, la Schiaparelli inventò un nuovo colore che dava al rosa la forza del rosso. Fu una colorazione lungamente ricercata, che esordì con l’uscita del suo profumo del 1937 Shocking de Schiaparelli. Il colore, passato alle cronache come Rosa Shocking, era “luminoso, impossibile, sfacciato, inappropriato, vivificante, come tutta la luce e gli uccelli e i pesci del mondo messi insieme, un colore della Cina e del Perù ma non dell’Occidente”, un colore puro e non diluito.

Schiparelli e Dalì: il sodalizio tra due figure di rottura e di grande attualità

Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì, Lobster Dress, 1937, Philadelphia Museum of Art.

Si incontrarono nel 1934, quando erano già entrambi affermati e con carriere in vorticosa ascesa. L’artista spagnolo si era fatto conoscere in tutto il mondo e aveva dipinto una delle sue opere più emblematiche, La persistenza della memoria. Elsa aveva già elaborato il suo stile ricco e fantasioso, fatto di ispirazioni cubiste, iconici maglioni-tatuaggio, golf trompe-l’oeil in stile optical bianco e nero, mantelle color rosa shocking con enormi soli ricamati in oro sulla schiena. Creativi, audaci, visionari, volevano fare ciò che nessuno aveva fatto prima e sapevano che il genio dell’uno avrebbe arricchito e completato quello dell’altro.

Ecco così comparire il celebre abito con l’aragosta del 1937. Dalì la piazzò su un abito lungo da sera di seta bianca, collocando strategicamente il rosso crostaceo all’altezza del bacino. L’aragosta era un “objet du jour” per Dalí, con il suo interno morbido ed esterno duro, e compariva spesso nei suoi dipinti e disegni. Fu Wallis Simpson a indossare per prima l’abito in un servizio fotografico di Cecil Beaton, poco prima del matrimonio con il Duca di Windsor. Nella sua autobiografia, la stilista ricordava così l'esperienza di collaborazione con l'eclettico Dalì e i tanti sodalizi stretti con personalità del mondo dell'arte: "Lavorare con artisti come Bebe Berard, Jean Cocteau, Salvador Dali, Vertes, Van Dongen e con fotografi come Hoyningen Huene, Horst, Cecil Beaton e Man Ray regalava un senso di euforia. Ci si sentiva sostenuti e capiti, a differenza della più superficiale e noiosa realtà della realizzazione di un abito da mettere in vendita."

Il tailleur ispirato da Dalì

Il tailleur di Elsa Schiaparelli ispirato alla scultura di Salvador Dalì.

Tra tutte però, la partnership con Dalì portò alla creazione di capolavori straordinari, tra cui l’abito a cassetti, l’abito a scheletro e il cappello-scarpa. L’abito a cassetti in particolare, è di grande fascino, forse perché ispirato alla Venere di Milo con cassetti, la scultura con cui nel 1936 da Salvador Dalì riproduce la celebra statua classica. La variante dell'artista contemporanea prevede che il corpo femminile sia caratterizzato con alcuni cassetti apribili grazie a pomelli. I cassetti alludono metaforicamente alle zone più profonde e segrete del nostro subconscio. Secondo Dalì significa oltrepassare i consolidati canoni di bellezza ideale tipici dell'arte classica e alludere alla complessità della personalità femminile. Questo capo non è solo una creazione di moda: è una precisa dichiarazione che trasformò l’abbigliamento in un mezzo di espressione profonda.

Il corpo femminile, avvolto in un semplice tailleur, veniva “trasformato” dalla presenza di piccoli cassetti applicati sulla giacca, all’altezza del petto, dei fianchi e del ventre. Non si trattava di vanità funzionali, ma di simboli dell’inconscio, secondo la poetica di Dalí: il corpo come mobile mentale, come contenitore di ricordi, segreti, desideri nascosti. Ogni cassetto alludeva a una zona intima del corpo e della psiche, da “aprire” come si farebbe con i meccanismi della psicoanalisi.

Questa immagine inquietante e ironica allo stesso tempo rifletteva le influenze freudiane che attraversavano il pensiero surrealista. L’idea del corpo come “oggetto rivelatore” è profondamente legata alla cultura visiva degli anni ’30, tra automatismo psichico, sogno e simbologia erotica.

Un punto di non ritorno, nella moda e nell'arte contemporanea

La collaborazione Schiaparelli-Dalí ha influenzato profondamente la moda contemporanea, in particolare le ricerche che hanno celebrato il corpo come luogo di trasformazione e nuovo linguaggio. Alcuni esempi che hanno una vicinanza diretta con queste creazioni, possono essere considerati il lavoro di Alexander McQueen, con le sue collezioni cariche di riferimenti simbolici, gotici e surrealisti, quello di Iris van Herpen, che esplora il corpo come forma mutante, quasi alchemica e Rei Kawakubo di Comme des Garçons, che ha spesso decostruito l’abito in chiave concettuale, creando volumi astratti, “indossabili ma impossibili”. Anche nel campo delle arti visive, l’idea del corpo-macchina o corpo-archivio è tornata spesso: nelle performance di Rebecca Horn, nei corpi “ibridi” di Patricia Piccinini, nei costumi di Leigh Bowery o nelle installazioni immersive di Annette Messager.

In copertina: Elsa Schiaparelli e Salvador Dalì. © Courtesy of Fundació Gala-Salvador Dalí

Suggeriti

I GRANDI PROTAGONISTI DELL'ARTE CONTEMPORANEA INTERPRETANO L'ANTICO MONDO DEI TAROCCHI

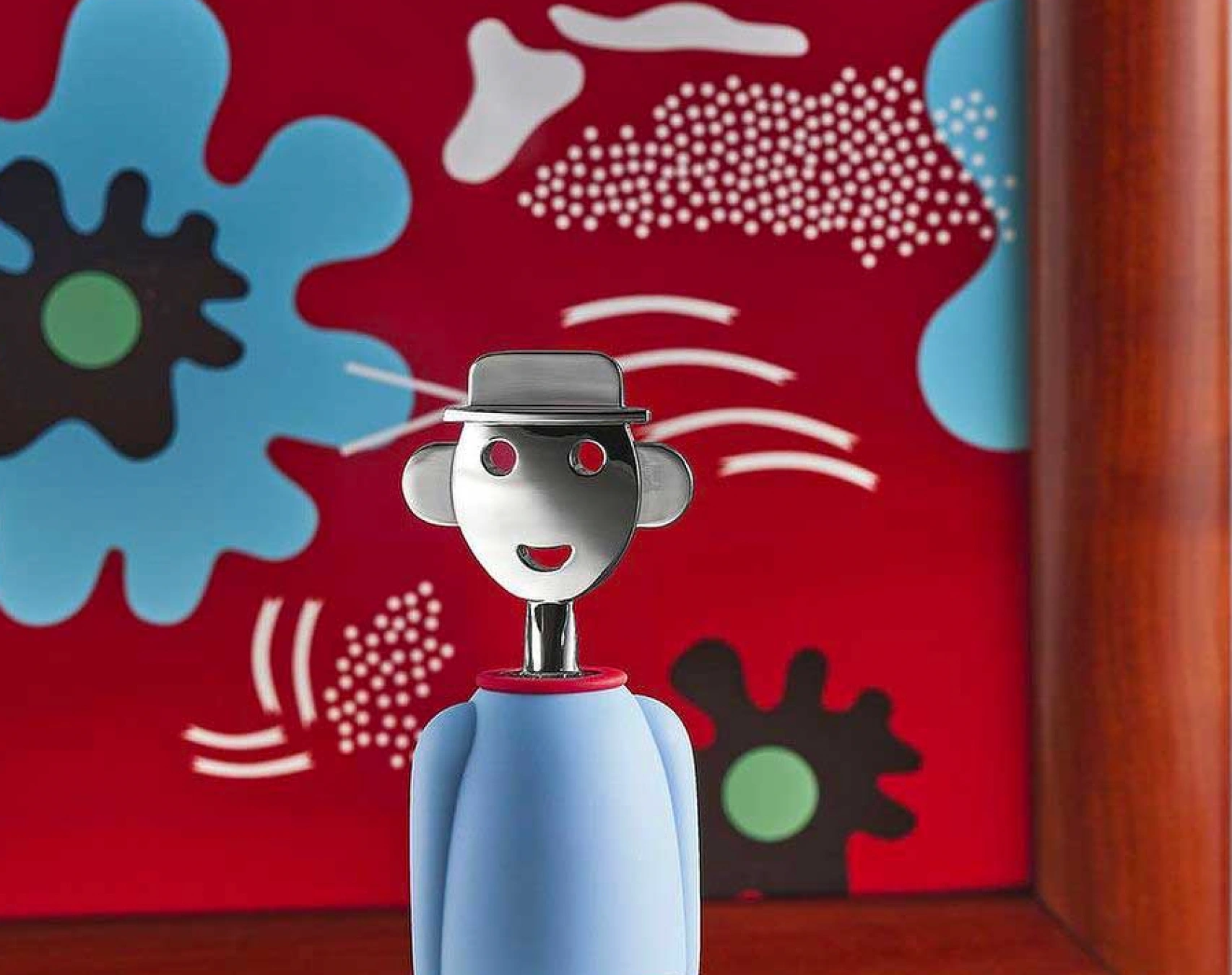

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS

CATERINA ANGELA PIEROZZI: ENTRARE NELLA STORIA CON UNA SOLA OPERA

"EMBROIDERING PALESTINE": LA MOSTRA CHE CELEBRA L'ARTE DEL RICAMO PALESTINESE

VOLKER HERMES: DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE IL RITRATTO