Domenico Beccafumi e l'alchimia

Alla maniera di Raffaello e Michelangelo

Domenico Beccafumi, Sacra famiglia con San Giovannino, 1514-1515, olio su tavola, 84 x 84 cm, Gallerie degli Uffizi, Firenze.

Di Domenico di Jacopo di Pace, detto comunemente il Beccafumi o, anche attestato come Mecherino, conosciamo la data di nascita grazie a Giorgio Vasari, tra le fonti principali per la sua biografia. Seppure non ci dica esplicitamente quando il protagonista del Manierismo ebbe i natali, lo scrittore aretino ci indica con certezza la sua data di morte, ovvero il 1551 e l'età che aveva quando morì, 65 anni. L'anno di nascita deve dunque essere il 1486. In quanto al luogo, un podere nei dintorni di Siena, quasi certamente a Pian delle Cortine, presso il torrente Biena a Monteaperti. La sua famiglia era di origine contadina: il padre si chiamava Giacomo o Jacopo di Pace e fu al servizio di Lorenzo Beccafumi, notabile di origine fiorentina. Questi, avendo intuito il talento artistico del figlio Domenico, gli fece studiare pittura presso un pittore senese rimasto sconosciuto, definito "di non molto valore" da Vasari, ma in possesso di disegni "di pittori eccellenti". Preso il cognome dal suo primo protettore, fu noto a lungo col soprannome di Mecherino o Meccherino, che gli derivava probabilmente dalla sua piccola statura.

Sempre Vasari, attesta che a Siena studiò il Perugino, attivo in commissioni in città dal 1502 al 1509, ammirando le sue due tavole allora esistenti in loco: la Crocifissione della chiesa di Sant'Agostino e una pala da tempo distrutta nella chiesa di San Francesco.

Non vi sono tuttavia tracce evidenti degli stilemi perugineschi nelle sue prime opere, in cui saltano invece all'occhio i riflessi della coeva pittura fiorentina: Fra' Bartolomeo, Mariotto Albertinelli, Piero di Cosimo e anche lo spagnolo Alonso Berruguete, presente a Firenze nel 1508 e considerato uno dei primi, se non il primo, manierista. È alquanto verosimile quindi, pur nella mancanza di documentazione, e nel silenzio di Vasari, che anche prima del 1510 Beccafumi dovette recarsi nel capoluogo toscano, magari per conto del suo protettore, in missioni ufficiali. Intorno al 1510 Domenico andò a Roma per arricchire la sua istruzione con lo studio delle opere lì conservate, in particolare di Michelangelo, che stava ancora affrescando la volta della Cappella Sistina, completata nell'ottobre del 1512, e gli affreschi vaticani della Stanza della Segnatura di Raffaello Sanzio, terminati nel 1511. Abitava insieme con un pittore non identificato e studiò ampiamente, secondo il Vasari, la statuaria antica. Essendo rimasto a Roma per almeno due anni, dovette certo frequentare il conterraneo Peruzzi, da quasi dieci anni a Roma. Secondo il Vasari, il Beccafumi decorò la facciata di una casa imprecisata del Borgo, presso il Vaticano, con uno stemma di Giulio II (morto nel 1513): una commissione che testimonia l'avvio di una vera e propria carriera artistica.

Intorno al 1512 Beccafumi fece ritorno a Siena, più o meno in contemporanea al piemontese Sodoma, senese d'adozione fin dal 1500. I due dovettero influenzarsi reciprocamente, sviluppando quanto visto a Roma in uno stile più originale e moderno. Beccafumi, più giovane, guardò maggiormente all'amico in questa fase formativa e contemporaneamente approfondì lo studio dell'anatomia umana esercitandosi spesso a disegnare ignudi. Nella sua città, alla fine del 1512, cominciò ad affrescare la cappella della Madonna del Manto, nell'ospedale di Santa Maria della Scala, dove resta, deteriorata, solo una lunetta con l'affresco dell'Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea. La commissione da parte della prestigiosa istituzione cittadina testimonia la crescente considerazione del suo lavoro in città. Per l'altare della cappella eseguì il Trittico della Trinità: primo dipinto su tavola pervenutoci dal pittore, si compone di tre pannelli con le rappresentazioni dei Santi Cosma e Giovanni Battista, a sinistra, della Trinità al centro e dei Santi Giovanni evangelista e Damiano a destra; anche se vi si individuano, a parte evidenti squilibri compositivi, influssi da Fra' Bartolomeo, Filippino Lippi e dal Sodoma, l'impronta stilistica nettamente manieristica è già pienamente individuale, nell'inquieto movimento delle figure fortemente caratterizzate e nei violenti contrasti cromatici. Nel 1513, mentre Sodoma decorava la facciata di Palazzo Bardi, Beccafumi, in competizione ideale, realizzava quella di palazzo Borghesi, nella stessa piazza della Postierla, opere completamente perdute; un suo disegno dell'opera mostra richiami alle soluzioni di Raffaello e di Baldassarre Peruzzi.

Nel 1515 circa dipinse per la Corte degli Uffiziali di Mercanzia il San Paolo in trono, oggi nel Museo dell'Opera del Duomo e già nella distrutta chiesa di San Paolo. Ai lati dell'Apostolo, seduto in un trono incongruo, sono rappresentate le scene della Conversione e della Decapitazione. Numerosi sono i riferimenti individuati dagli studiosi nell'originale composizione anticlassica: il santo richiama le figure michelangiolesche dei Profeti della Sistina, mentre le figure di fondo sono accostate a Dürer e a Piero di Cosimo. L'affermazione come il migliore artista in città fu suggellata nel 1517 dall'avvio della collaborazione con il massimo organismo religioso della città, il cantiere del Duomo, dove cominciò con il fornire i cartoni per la decorazione del pavimento, proseguendo poi per tutta la vita. Il 31 dicembre 1518 gli vennero pagati gli affreschi dello Sposalizio e del Transito della Vergine nell'oratorio di San Bernardino, accanto alle composizioni del Sodoma e di Girolamo del Pacchia. Tali lavori mostrano la continuazione di una ricerca espressiva originale, nella mescolanza di elementi tratti dalla tradizione senese con la modernità fiorentina e romana. Nel marzo 1519 riceve dall'Opera del Duomo di Siena i primi pagamenti per cinque cartoni relativi alla decorazione del pavimento con le Storie di Elia e di Acab, inserite nel grande esagono sottostante la cupola. Ne riceverà l'ultimo pagamento il 18 giugno 1524; se la generale impostazione si rifà agli arazzi e alle decorazioni di Raffaello delle Logge vaticane, la grandezza è chiaro riferimento all'insegnamento di Michelangelo.

Tra Roma, Genova e Pisa: cronaca di un pittore, che fu anche scultore

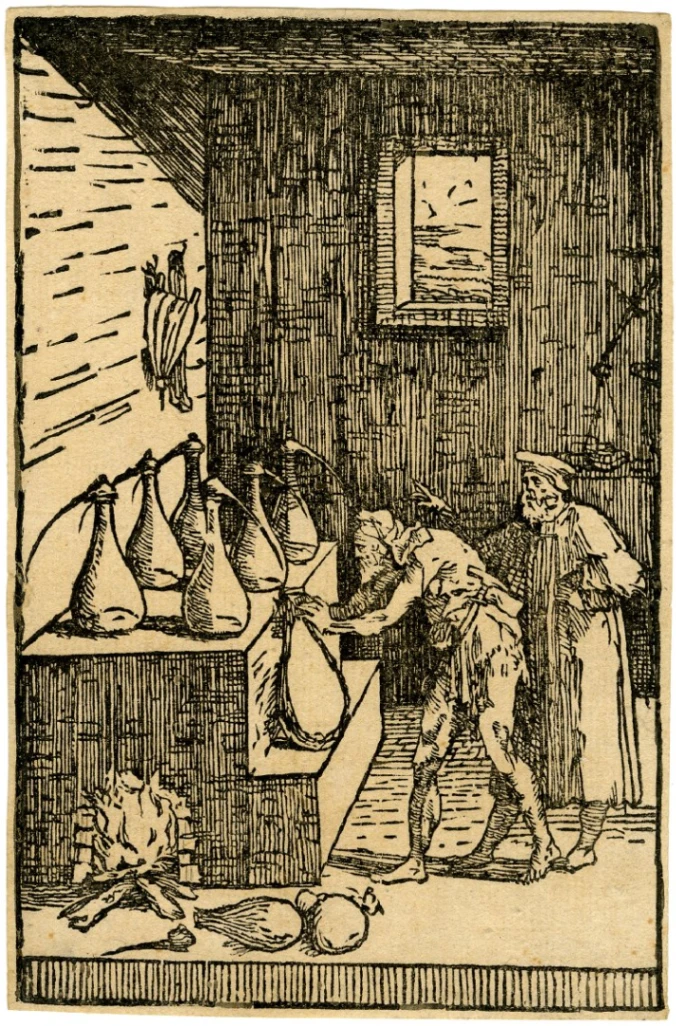

La nona della serie di dieci xilografie del Beccafumi che illustrano il trattato di Biringuccio.

Sembra ormai accertato un secondo viaggio a Roma verso il 1520: lo si evince dai richiami evidenti alle Logge di Raffaello nei disegni per il pavimento del Duomo di Siena e altre opere di grafica eseguite in questo periodo. Il 5 aprile 1529 il Comune di Siena affida a Beccafumi la decorazione delle pareti e del soffitto della Sala del Concistoro in Palazzo Pubblico, da terminare in diciotto mesi e con un compenso di 500 ducati. Fece da garante Antonio, figlio dello scomparso Lorenzo Beccafumi e, membro del Concistoro. In realtà gli affreschi, limitati alla volta della Sala e al fregio sottostante, furono terminati nel 1535, a causa di vari fattori che causarono il ritardo: le incerte condizioni politiche, il lavoro al pavimento del Duomo e una sua permanenza a Genova. Nel 1536 l'artista era impegnato nel progetto di decorazione e creazione degli apparati per la venuta di Carlo V in città, avvenuta il 23 aprile. Tali creazioni effimere, comprendevano il monumento equestre in cartapesta che fece colpo su uno dei principali committenti dell'epoca. In quell'occasione infatti, grazie a questo incarico, il Beccafumi aveva conosciuto il principe Andrea Doria che, rimasto ammirato del suo lavoro, lo volle a Genova per lavorare alla sua Villa del Principe a fianco di Perin del Vaga e gli altri artisti coinvolti: Pordenone e Girolamo da Treviso. Il soggiorno genovese, di cui oggi rimangono poche tracce, è variamente circoscritto tra il 1536-37, ovvero prima del completamento della Pala di San Bernardino, oppure tra il 1541 e il 1543, subito dopo un breve soggiorno a Pisa il 22 febbraio 1541. Vasari ricordò che Beccafumi aveva fatto aspettare a lungo il principe Doria, e che non si trattenne molto a corte perché non ne amava i modi essendo "avvezzo a viver libero". A Pisa, Beccafumi aveva già inviato due pale tra la fine del 1537 e l'inizio del 1538 (Adorazione del Vitello d'oro e Castigo del fuoco) e quattro tavole con gli Evangelisti (1539). Tutte opere dipinte a Siena, dove si impegnò anche nella decorazione del cataletto della compagnia di Sant'Antonio Abate (o della Misericordia), oggi alla Pinacoteca nazionale di Siena. Nel 1541, nel passaggio per Pisa andò a vedere, con l'amico Battista del Cervelliera, i lavori di Giovanni Antonio Sogliani nella Primarziale. Gli Operai pisani volevano da lui altre opere, ma stavolta non acconsentirono a farsele spedire da Siena, per cui l'artista soggiornò per un po' in città dipingendo una Madonna e santi che andò distrutta da un incendio. A detta di Vasari era però un'opera scadente ed esprimendo il suo biasimo al pittore, il Beccafumi si scusò riferendo come "fuori dell'aria di Siena non gli pareva saper fare alcuna cosa". Pare che l'artista faccia nuovamente ritorno nell'Urbe. Il Moroni (1840) attesta che l'artista fu tra i fondatori dell'Accademia dei Virtuosi al Pantheon nel 1543, notizia poi confermata dal ritrovamento di documenti in cui l'artista è indicato come "nuovo congregato" durante la prima adunanza del 1º gennaio 1543. In quell'occasione vide sicuramente il Giudizio Universale di Michelangelo, scoperto nel Natale del 1541, e altri lavori di quel periodo. L'anno dopo era comunque a Siena, dove finiva di dipingere l'abside del Duomo. Iniziati nel 1535, gli affreschi furono descritti dal Vasari e comprendevano, nel catino absidale in alto, un'Ascensione e una Gloria d'angeli, al centro una Madonna con i santi Pietro e Giovanni (in realtà è probabile che quest'ultimo fosse san Paolo) e lateralmente due gruppi di cinque apostoli ciascuno, sovrastati da angeli in volo, il tutto tra notevoli stucchi dorati. Un terremoto danneggiò gravemente nel 1798 gli affreschi: restano, con pesanti ridipinture effettuate da Francesco Mazzuoli nel 1812, la Gloria d'angeli, i due gruppi di apostoli e i due angeli. Opera giudicata negativamente dal Vasari e da altri, per la critica moderna spiccano invece in forza e libertà compositiva, applicata ai modelli michelangioleschi. Negli ultimi anni si era dato, pare, alle incisioni xilografiche con legni a più matrici, di cui ci sono pervenute dieci composizioni riguardanti l'alchimia (presente del resto in maniera allusiva in gran parte della sua produzione), le quali forse dovevano fungere da illustrazioni al De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio. Unica testimonianza della sua attività di scultore sono gli otto Angeli reggicandelabro, in bronzo, alti 150 centimetri. Il Beccafumi li ha realizzati tra il 1547 e il 1551. Anche se non particolarmente apprezzati dalla critica, dimostrano l'adesione di Domenico alla tradizione plastica senese. Nonostante l'età avanzata, l'artista era entusiasta e propenso a sperimentare nuove tecniche, anche se difficili e impegnative come la fusione a cera persa.

L'alchimia e le arti del Cinquecento

Giovanni Maria Butteri, La scoperta del vetro, 1570 circa, dettaglio della decorazione dello Studiolo di Francesco I de' Medici, Palazzo Vecchio, Firenze.

Prima di prendere in analisi le xilografie di argomento alchemico del Beccafumi, vale la pena spendere due parole sull'alchimia e la sua diffusione nel Cinquecento. Per alchimia, si intende quel sistema filosofico esoterico che si espresse attraverso il linguaggio di discipline quali la chimica, la fisica, l'astrologia, la metallurgia e la medicina lasciando numerose tracce anche nell'iconografia e nella storia dell'arte. Diversi sono i grandi obiettivi che si proponevano gli alchimisti: conquistare l'onniscienza, raggiungendo il massimo della conoscenza in tutti i campi del sapere; creare la panacea universale, un rimedio cioè per curare tutte le malattie, generare e prolungare indefinitamente la vita; la trasmutazione delle sostanze e dei metalli, ovvero la ricerca della pietra filosofale. Oltre ad essere una disciplina fisica e chimica, l'alchimia implicava un'esperienza di crescita o meglio un processo di liberazione spirituale dell'operatore. In quest'ottica la scienza alchemica viene a rappresentare una conoscenza metafisica e filosofica, assumendo connotati mistici. I processi e i simboli alchemici, oltre al significato materiale, relativo alla trasformazione fisica, possiedono un significato interiore, relativo allo sviluppo spirituale.

Nel Rinascimento la pratica alchemica si integrò con arti esoteriche come cabala, astrologia e magia naturale e molti regnanti delle corti come Cosimo I, Francesco I de’ Medici, Caterina Sforza, Elisabetta I d'Inghilterra e Rudolf II di Praga. Nel Cinquecento, e in particolare nell’arte manierista, l’alchimia emerge come chiave simbolica e filosofica per rappresentare l’unità degli opposti, la trasformazione della materia e la ricerca spirituale. Artisti come Jacopo Zucchi, Giulio Romano e Arcimboldo inserirono nei loro dipinti elementi alchemici sotto forma di simbologie complesse, spesso legate all’ermetismo, alla mitologia e alla cabala. Il Manierismo, con il suo gusto per l’enigmatico, il grottesco e l’intellettualismo, si prestava perfettamente alla rappresentazione dell’opus alchemicum: il processo trasmutativo era spesso alluso attraverso figure androgine, fontane, vasche simboliche, sovrapposizioni di elementi naturali e artificiali. Le immagini di questo periodo non sembrano essere semplici decorazioni effimere: assumono i caratteri di testi visivi ermetici, riservati a un pubblico colto.

L'esempio certamente più emblematico di iconografia alchemica manierista è lo Studiolo di Francesco I de' Medici in Palazzo Vecchio a Firenze: qui pittura, scultura e architettura si fondono in un ciclo in cui la Natura, l’Arte e la Scienza si rincorrono nel segno della trasformazione. Anche le celebri teste composte di Arcimboldo, alla corte di Rodolfo II, celano riferimenti a processi alchemici di dissoluzione e ricomposizione, emblema dell’identità mutevole della materia.

Beccafumi interprete del mondo alchemico

Domenico Beccafumi, Sacrificio di Isacco, pavimento a mosaico, Duomo di Siena. © Michele Busillo

Domenico Beccafumi seppe interpretare questa scienza e pratica attraverso l'impiego di un’iconografia colta e complessa, carica di significati esoterici. L'artista, attivo soprattutto a Siena, fu autore di cicli pittorici e disegni in cui il rapporto tra luce, colore e forma sembra evocare una visione quasi trasmutativa dell’arte.

Anche in opere di soggetto sacro come il Sacrificio di Isacco nel pavimento del duomo di Siena, Beccafumi ricorre a effetti di luce drammatici, forme fluttuanti e visioni quasi oniriche che rivelano una concezione spiritualizzata della materia. L’uso del colore sfumato e dei chiaroscuri in movimento trasforma la narrazione biblica in una sorta di metafora della purificazione dell’anima, non dissimile dalle fasi alchemiche del nigredo, albedo e rubedo. Anche se si tratta di opere la cui iconografia è chiaramente di tipo religioso, sembra poter cogliere qualcosa di altro. Prendiamo ad esempio proprio il Sacrificio di Isacco, oltre all'episodio biblico, sembra poter esserci un riferimento al passaggio dalla morte alla vita e alla purificazione attraverso la sofferenza.

Le xilografie alchemiche per il trattato di Vannoccio Biringuccio

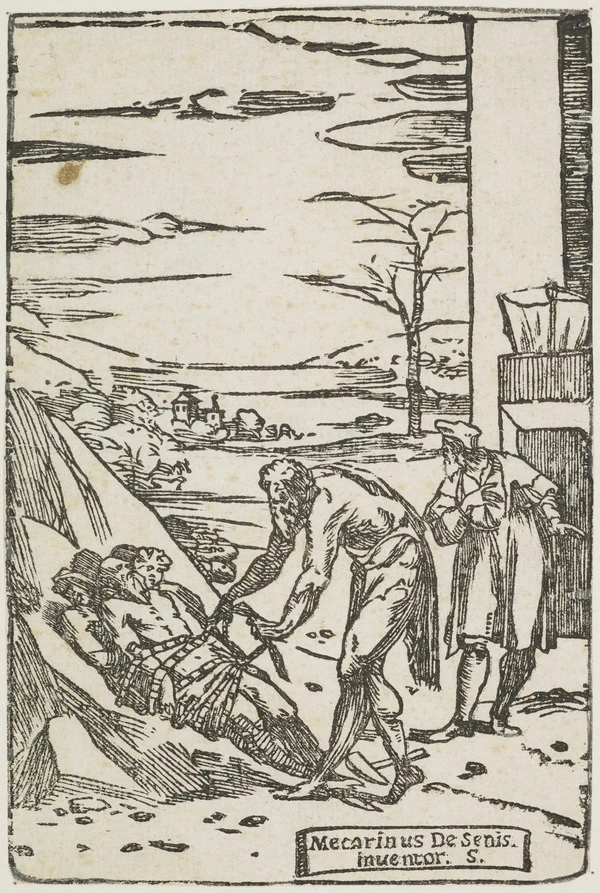

Quarta - unica firmata - delle dieci xilografie del Baccafumi che illustrano il trattato De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio.

Beccafumi ha realizzato una serie di xilografie intorno al 1540, oggi interpretate come alchemico-metallurgiche, realizzate per illustrare il De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio ma, per motivi non noti o ricostruiti, non più utilizzate. Per anni gli studiosi si sono scervellati nel cercare di capire soggetto e destinazione d'uso di questa serie. Per primo, il padre assoluto della storiografia artistica, Giorgio Vasari, che riteneva si trattasse di un ciclo illustrato di Storie di Mercurio. In seguito, Passavant ha ipotizzato un più generico tema legato alle Arti e ai Mestieri. Negli ultimi tempi, diversi studiosi hanno evidenziato il corretto senso e scopo di questa serie de Il Beccafumi, ovvero servire come immagini a corredo del trattato di Biringuccio. L'edizione originale è stata pubblicata a Venezia nel 1540 ed è strutturata in dieci libri e il titolo si riferisce alla produzione della polvere da sparo, che viene dettagliatamente spiegata nel trattato, ma l'opera descrive con estrema chiarezza e precisione pure l'arte dell'oreficeria, vetreria, scultura, zecca, fusione dei caratteri a stampa e varie tecniche per estrazione mineraria nonché elaborazione di metalli. Tale opera per la sua profonda erudizione, semplicità di espressione e illustrazioni notevolmente esplicative ebbe sùbito un largo successo, tanto che fu tradotta in francese, tedesco, inglese e latino. La parte che si occupa dell'arte orafa fu considerata lettura indispensabile per tutti gli orafi europei, insieme al Trattato dell'Oreficeria di Benvenuto Cellini. In sintesi, possiamo considerare la pubblicazione come primo trattato sulla metallurgia. Il libro è illustrato da 94 xilografie e tratta in primo luogo i principali minerali: l'oro, l'argento, il rame, il piombo, lo stagno e il ferro. Per la prima volta si fa menzione delle operazioni di assaggio dell'oro e dell'argento, della forgiatura, della distillazione e della costruzione di specchi e ceramiche. L'opera tratta poi i semi-minerali come il mercurio o lo zolfo e l'antimonio, di cui fornisce la prima descrizione nota di una procedura per isolarlo, per la quale è perciò attribuita a lui la sua scoperta, nonché successivamente l'analisi e la preparazione dei minerali sia per la fusione che per l'impiego esplosivo. Nella xilografia di Beccafumi Vulcano e l’adepto lavorano con il fuoco e un’incudine, la vicinanza tra il laboratorio e i metalli sembra illustrare correttamente alcuni passi del testo in cui Biringuccio raccomanda di costruire capanne e officine molto vicine alle miniere per maggiore comodità dei lavoratori. Queste xilografie, di cui la quarta della serie è l'unica firmata dall'artista, oggi sembrano dirci poco. Le conoscenze alchemiche e filosofiche del Rinascimento e del Manierismo, su cui si basava gran parte dell'iconografia e del pensiero colto ed erudito dell'epoca, ci risultano sempre meno rilevanti, eppure all'epoca erano di grande interesse, specialmente tra i massimi esponenti della società.

In copertina: Domenico Beccafumi, Ercole al bivio,1520-1525, olio su tavola, 60 x 155 cm, Museo Bardini, Firenze. Dettaglio.

Suggeriti

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA