Diana de Rosa/Annella di Massimo: voce femminile del barocco napoletano

La biografia mistificata: vittima di femminicidio?

Agostino Beltrano, Lot e le sue figlie, olio su tela, 1650 circa, 74 x 99, collezione privata.

In questo articolo ci dedichiamo a una figura femminile che pur avendo ricoperto un ruolo di rilievo nel mondo dell'arte e della cultura napoletana del Seicento, oggi risulta quasi sconosciuta, almeno al grande pubblico. Pittrice molto apprezzata e richiesta, anche se senza dubbio nemmeno paragonabile alla contemporanea Artemisia Gentileschi che, seppure romana di nascita e di educazione artistica, proprio nella città partenopea raggiunse l'apice del successo, la stessa città dove si spense intorno al 1654, circa dieci anni dopo di Diana-Annella.

Sulla sua vita e la sua produzione sono davvero pochi i punti fermi, ma sono certa che l'approfondimento della produzione artistica barocca partenopea nei prossimi decenni porterà anche a ulteriori sviluppi in questo senso. Già sul nome della protagonista la storia presenta incertezze: la pittrice è infatti attestata sia come Diana de Rosa che come Annella di Massimo (Napoli, 1602 – Napoli, 7 dicembre 1643). Sappiamo che fosse figlia del pittore Tommaso e di Caterina De Mauro, sorella del pittore Giovan Francesco, noto come Pacecco De Rosa, da cui appunto una delle varianti del nominativo. Diana mostrò ben presto una grande attitudine alla pittura. La pittura divenne un vero e proprio affare di famiglia, una sorta di DNA acquisito della pittrice, circondata e imparentata con diversi protagonisti della pittura napoletana. Le relazioni matrimoniali, come imponeva l'epoca, costruirono infatti intorno a Diana una complessa rete familiare e artistica. La madre, rimasta vedova, sposò nel 1612 il pittore Filippo Vitale, la stessa Diana nel 1626 sposò un pittore, Agostino Beltrano, allievo di Massimo Stanzione, senza dubbio uno dei più importanti pittori del Seicento a Napoli, soprannominato “il Guido Reni napoletano”, di cui frequentò la scuola insieme con il fratello Pacecco, dopo aver avuto come primo maestro il patrigno Vitale. Anche la sorella di Diana, Grazia, sposò un pittore, Juan Do, mentre una figlia del patrigno Vitale sposò Aniello Falcone, altro importante pittore napoletano. Intorno alla figura di Diana, più nota come Annella di Massimo, fu creata o raccolta da Bernardo De Dominici, in un suo testo del 1743, una leggenda legata alla gelosia del marito Beltrano per le attenzioni di Stanzione nei confronti dell'allieva, che certamente il maestro prediligeva, leggenda che si conclude con l’uccisione di Annella da parte del marito. Nella Pinacoteca provinciale di Potenza è addirittura in esposizione una tela di Anonimo che rappresenta tale uccisione, il che aiuta a comprendere quanto la leggenda si fosse diffusa e avesse guadagnato credito, ormai sostituendosi definitivamente alla verità. Questo fino a quando Prota Giurleo, nel 1951, ha smentito la leggenda, sulla base dell’atto di morte di Annella, che certifica essere lei morta di malattia il 7 dicembre del 1643, «dopo una vita di successi professionali che le permise di lasciare ai figli una discreta somma di denaro guadagnata in tempi diversi da lei e dal marito Agostino Beltrano». Tutta la letteratura successiva al De Dominici ne ha seguito e implementato l'impostazione romanzesca, rendendo sempre più difficile, se non quasi impossibile, discernere realtà e leggenda. Altra questione nasce dalla difficile attribuzione di opere all'artista napoletana, tema questo molto complesso.

Le difficoltà attributive

Le fonti ricordano due "lodatissimi quadri" nel soffitto della Pietà dei Turchini andarono distrutti nel crollo del tetto della chiesa nel 1638. Le tele raffiguravano rispettivamente la Nascita e la Morte della Vergine e apparivano perfetti "nel disegno, nel componimento, e nel colorito". Tradizionalmente considerata come bozzetto di uno dei due dipinti è la piccola Nascita della Vergine di Capodimonte, che ricalca lo schema compositivo manierista adottato dalla scuola napoletana del tempo. Purtroppo la questione attributiva rispetto alla pittrice si fa complessa: non sussistono elementi consistenti e univoci per identificare le varie mezze figure di sante uscite dalla bottega stanzionesca che le vengono attribuite. Il Longhi (1969) attribuì alla pittrice l'Ebbrezza di Noè , già in collezione Calabrese, grazie alla presenza del monogramma "ADR" individuato nel margine sinistro della tela: nell'opera, oltre che nell'Isacco che benedice Giacobbe, già in collezione Majetti, individuava caratteri di "evidenza velasqueña" e una resa naturalistica così possente da parere scaturita dal Ribera. Intorno a questi due dipinti, a cui il Longhi collegò il Martirio di Sant'Ignazio di Antiochia della Galleria Borghese di Roma e il Filosofo di Palazzo Bianco a Genova, ruotò il dibattito critico successivo: il Causa fu il primo ad avanzare dubbi sullo scioglimento del monogramma "ADR", dato che è documentato che la pittrice si chiamasse Diana. Queste intricate vicende attributive sono tuttavia sintomatiche degli stretti rapporti tra la Diana de Rosa, Filippo Vitale, il Beltrano, Do e Pacecco De Rosa. Il Fiorillo (1984) ha riproposto l'attribuzione alla pittrice delle tele longhiane affiancandole a un Autoritratto in collezione privata a Londra, a un Martirio di San Bartolomeo, in collezione privata a Napoli e a una tela dello stesso soggetto proveniente dal Museo nazionale di Reggio Calabria, evidenziando un rapporto anche con il Sebastiano curato del Museo di belle arti di Rouen. La tradizione assegna alla De Rosa, oltre ai lavori nel soffitto della Pietà dei Turchini, anche un dipinto per la chiesa di Monte Oliveto, oggi S. Anna dei Lombardi, ed uno nella sacrestia della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone: tutte opere di cui oggi non v’è più traccia.

Sant'Agata

Diana de Rosa (attr.), Sant'Agata, olio su tela, 61 x 52,5 cm, collezione privata. © Dorotheum

Riccardo Lattuada per Dorotheum attribuisce a Diana de Rosa la Sant'Agata raffigurata con la palma che simboleggia la sua condizione di santa martire e la mano sinistra posta sul petto che allude al suo martirio. Un dipinto che è esemplare dell'importanza e dell'autonomia artistica di Diana De Rosa, in mezzo all'affollato contesto creativo dei pittori attivi a Napoli nella prima metà del Seicento. Il quadro, già attribuito ad Antonio de Bellis e a Francesco Guarino, fu donato a Diana de Rosa da Giuseppe Porzio. Forse faceva parte di una serie di santi. Porzio fa risalire l'attuale Sant'Agata al 1630.

Il Sansone e Dalila che guarda ad Artemisia Gentileschi

Diana di Rosa, Sansone e Dalila, olio su tela, 101 x 155,5 cm, collezione privata. © Rob Smeets Gallery

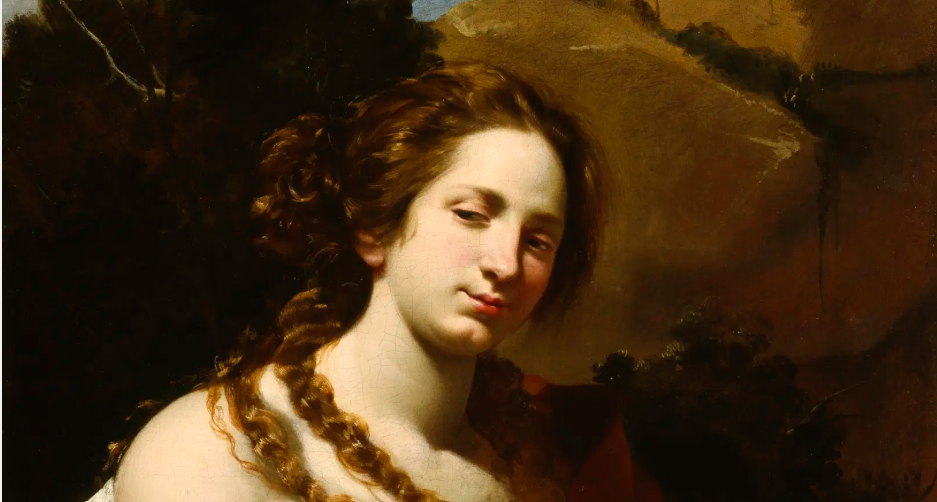

Dorotheum, nel novembre 2021, ha battuto all'asta un'opera attribuita a Diana de Rosa che Lattuada ha suggerito di datare alla seconda metà degli anni Trenta del XVI secolo, durante la breve maturità di Diana de Rosa. I dipinti a confronto, raffiguranti Lucrezia e Sant'Agata, mostrano entrambi un'interpretazione molto originale delle invenzioni di Massimo Stanzione. La modella utilizzata per Dalila in questo dipinto è la stessa raffigurata per Lucrezia. Le dita appuntite delle mani di Dalila e dell'ancella che fa il gesto del silenzio nel presente dipinto, richiamano non solo la maniera di Stanzione, ma anche quella del fratello di Diana, Pacecco de Rosa (1607-1656), a sua volta abile interprete del loro comune maestro Massimo Stanzione. Il volto dell'ancella è simile a quello della Santa Barbara di Diana De Rosa, già da Sotheby's a Londra. Diana De Rosa ebbe contatti con Francesco Guarino (1611-1651), che studiò anch'egli con Massimo Stanzione, e i due soldati presso un'apertura a sinistra del presente dipinto sono in relazione con le analoghe figure a sinistra di Giuseppe che interpreta i sogni del Faraone di Guarino in una collezione privata. Un'altra componente importante per la creazione del presente dipinto è la figura del Sansone addormentato, che si riferisce chiaramente al Sansone dell'opera dello stesso soggetto di Artemisia Gentileschi a Palazzo Zevallos Stigliano, a Napoli.

Da Sotheby's spunta una Salomé di Diana de Rosa

Diana de Rosa (attr.), Salomè con la testa di San Giovanni Battista, olio su tela, 27,5 x 99,7 cm, collezione privata. © Sotheby's

Recentemente, il 2 luglio 2025, pare che una Salomé con la testa di San Giovanni Battista dell'artista abbia infranto le aspettative di Sotheby's, stabilendo un nuovo record d'asta e riaccendendo l'interesse la pittrice napoletana, che ha generato e continua a generare ancora tanti dubbi irrisolti. Si tratta di un'opera finora sconosciuta agli studiosi, venduta per 317.500 sterline (436.086 dollari), tasse incluse, più che quadruplicando la sua stima massima all'asta di Sotheby's Old Masters and 19th Century Paintings di Londra. La drammatica tela offre un raro sguardo allo stile audace ed espressivo di Diana de Rosa, contemporanea di Artemisia Gentileschi, la cui reputazione è stata a lungo eclissata da artisti del calibro di Caravaggio e altri colleghi maschi, specialmente i napoletani Vitale e Stanzione. Proprio al maestro delle luci e delle tenebre, Elisabeth Lobkowicz, specialista di Sotheby's Old Masters, paragona la tela: "Si tratta di un'immagine potente e sorprendente, paragonabile al trattamento di Salomè con la testa di San Giovanni Battista, eseguito dallo stesso Caravaggio”.

In copertina: Diana di Rosa, Sansone e Dalila, olio su tela, 101 x 155,5 cm, collezione privata. Dettaglio © Rob Smeets Gallery

Suggeriti

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE

ANTIVEDUTO GRAMATICA: DIPINGERE LA MUSICA

VIRGINIA VEZZI: PITTRICE BAROCCA TRA LA ROMA DEI PAPI E LA FRANCIA DI LUIGI XIII

GIULIA LAMA: LA PRIMA DONNA CHE STUDIÒ NUDO MASCHILE

IL NEGROMANTE DI PAOLINI