Design e museografia: l'allestimento rivoluzionario di Lina Bo Bardi per il Museo di San Paolo

Il MASP di Lina Bo Bardi

Lina Bo Bardi all'incontro di lavoro al MASP. Courtesy Instituto Bardi.

“Il tempo lineare è un’invenzione dell’Occidente: il tempo non è lineare, è un meraviglioso accavallarsi per cui, in qualsiasi istante, è possibile selezionare punti e inventare soluzioni, senza inizio né fine”. Questa dichiarazione dell'architetta Lina Bo Bardi è perfetta per approcciare alla sua architettura e ai suoi lavori di design. La sua opera forse più celebre è proprio il MASP, il Museo d'Arte di San Paolo in cui per volere della sua stessa creatrice la collezione permanente di dipinti è presentata come se fossero sculture: le opere simulano il contenitore che le ospita attraverso i loro “cavaletes” (espositori) e quindi sospese, come il blocco architettonico, su lastre di cristallo temperato con un basamento di cemento ai piedi. Dal punto di vista architettonico, il MASP – completato nel 1968 – rappresenta un’autentica innovazione strutturale che rompe con la verticalità uniforme dei grattacieli dell’Avenida Paulista, cuore pulsante della metropoli. Si impone come una sorprendente interruzione orizzontale, simile a una pausa musicale che arricchisce e dà respiro a una melodia. Questa metafora del silenzio, dello spazio vuoto, diventa concreta nella concezione del “vao livre”, ovvero il vuoto architettonico che si apre tra i due corpi costruiti del museo. L’edificio si sviluppa come un volume vetrato sospeso, sostenuto da due grandi travi in cemento armato, collegate superiormente e poggiate su quattro pilastri emergenti da vasche d’acqua laterali. Questo vuoto sottostante si configura come una terrazza panoramica, pensata come spazio pubblico per eventi collettivi, incontri occasionali o semplicemente come punto di osservazione sulla città e sul Parco Trianon, donato in passato alla cittadinanza da privati. Il blocco sospeso, interamente trasparente, misura 70 metri in lunghezza, 30 in larghezza e 12 in altezza. È organizzato su due livelli: il superiore ospita la collezione permanente, disposta in uno spazio libero da pilastri, dove le opere sono esposte come sculture autonome, senza un percorso prestabilito né una gerarchia cronologica, permettendo al visitatore di esplorare liberamente. Al livello inferiore si trovano invece una hall, una sala per mostre temporanee, gli uffici amministrativi e i depositi delle opere. Superato il vuoto urbano, si incontra il secondo corpo del museo, che completa la visione di Lina Bo Bardi di un “museo vivo”, animato da attività educative e culturali. Questo blocco, che costituisce la base della terrazza panoramica e segue la pendenza naturale del terreno verso il parco, è articolato in una successione di spazi aperti sulla città, pensati come una grande hall civica. Al primo livello troviamo un piccolo auditorium, un teatro, sale per incontri pubblici e politici, una sala proiezioni e una sala espositiva. Il secondo livello, più in basso, ospita una libreria, un ristorante e uno spazio pubblico che collega direttamente al Parco Trianon tramite una scalinata. Con il MASP, Bo Bardi raggiunge il punto più alto della sua produzione, proponendo un’architettura in linea con i principi del modernismo europeo, ma depurata dagli aspetti elitari grazie alle sue esperienze precedenti, come quella al Museo d’Arte Popolare di Salvador de Bahia. Il contatto con culture emarginate dall’establishment del tempo le consente di superare lo snobismo del museo tradizionale, adottando soluzioni essenziali e accessibili. L’architettura del MASP si concretizza in un volume austero di cemento e vetro, con impianti a vista e pavimenti industriali, in contrasto con materiali naturali come legno massiccio, paglia, mattoni e foglie di cocco. Questo approccio anticipa il concetto di museo a pianta libera e industriale, sviluppato più tardi da Renzo Piano e Richard Rogers con il Centre Pompidou di Parigi. La doppia identità di Lina Bo Bardi – italiana di nascita e brasiliana per scelta – e la sua capacità di cogliere le differenze culturali nei diversi contesti in cui ha lavorato, hanno profondamente influenzato la sua visione. È proprio dall’incontro e dallo scontro tra queste realtà che nasce un’opera innovativa e colta come il MASP.

L'allestimento di design che ha rivoluzionato la museologia

Lina Bo Bardi, Allestimento del Museu de Arte de São Paulo (MASP). Foto Leonardo Finotti.

L'allestimento pensato da Lina Bo Bardi nel 1968 per il Museo di San Paolo pone lo spettatore di fronte a una sconfinata distesa di dipinti diffusi nelle sale. Incastonate assieme alle cornici in tramezzi di vetro trasparente, a loro volta assicurati a blocchi di cemento, le tele appaiono sospese a mezz’aria, si sovrappongono l’una all’altra, mentre i confini dell’allestimento si dissolvono, lasciando all’orientamento del visitatore la facoltà di decidere la successione delle opere, esposte come dentro a una griglia invisibile, senza alcuna gerarchia o classificazione cronologica, geografica o tematica. Un progetto che è avanguardia pura, rispetto ad allestimenti polverosi e stantii che vengono purtroppo ancora oggi concepiti. Lo dimostra proprio il fatto che negli anni Novanta questo allestimento fu percepito come eccessivamente radicale e sovvertivo e che sia stato riabilitato nel 2015, dunque in tempi relativamente recenti. Il recupero si deve al direttore artistico del MASP Adriano Pedrosa, con l’intenzione di “prendere le distanze da una narrazione tradizionale, eurocentrica e narrativa – ma anche dall’intero sistema dell’arte – per proporne una nuova, non gerarchica e non lineare”. Le strutture progettate da Lina Bo Bardi sono state replicate da una ditta locale per alloggiare più di 115 opere, da Raffaello a Renoir. Il colpo d’occhio che si ha oggi, e che si aveva all'epoca della sua concezione, è straordinario. Mentre l’allestimento restaurato assume un valore intrinseco pari, se non superiore, a quello delle opere così esposte.

Da Roma al Brasile

Lina Bo Bardi, Casa di Vetro © Filippo Bamberghi

Dopo essersi laureata in Architettura a Roma, Lina Bo Bardi avviò la sua carriera professionale collaborando con lo studio di Gio Ponti a Milano. In seguito aprì un proprio studio, che però ebbe scarsa fortuna e fu distrutto durante un bombardamento nel 1943. Questo evento segnò profondamente la sua vita, portandola a impegnarsi politicamente come militante del Partito Comunista Italiano. Negli anni successivi si dedicò a documentare le devastazioni subite dall’Italia durante la guerra e partecipò attivamente al Congresso Nazionale per la Ricostruzione. Insieme a Bruno Zevi fondò il settimanale "La Cultura della Vita". Nel dopoguerra, sposò Pietro Maria Bardi e nel 1946 si trasferì con lui in Brasile, dove trovò un terreno fertile per la sua creatività. Nel 1951 ottenne la cittadinanza brasiliana e nello stesso anno completò la sua prima opera architettonica, la celebre Casa di Vetro, situata nel nuovo quartiere di Morumbi, a San Paolo. Tra le sue opere più emblematiche spicca il Museo d'Arte di San Paolo (MASP), di cui il marito fu direttore e curatore. L’8 marzo 2021, la Biennale di Venezia le ha conferito un Leone d’Oro speciale alla Memoria. Hashim Sarkis, curatore della 17ª Mostra Internazionale di Architettura, ha così motivato il riconoscimento: "Se c’è un architetto che incarna pienamente il tema della Biennale Architettura 2021 – How will we live together? – questa è Lina Bo Bardi. La sua esperienza come progettista, editrice, curatrice e attivista ci ricorda quanto l’architetto possa essere non solo un coordinatore, ma anche un promotore di visioni condivise. Lina Bo Bardi rappresenta inoltre la resilienza dell’architetto in tempi difficili, siano essi segnati da guerre, crisi politiche o migrazioni, e la sua straordinaria capacità di mantenere intatte creatività, generosità e speranza.»"

1951: la Casa di Vetro e la Bowl Chair

Lina Bo Bardi sulla sua sedia. Courtesy Instituto Bardi.

L' anno1951 fu un momento cruciale: si concluse il cantiere della Casa de Vidro, il suo primo considerevole risultato in ambito architettonico. Costruita come sua residenza privata, seminascosta ai margini della foresta tropicale nella periferia di San Paolo, l’edificio è una palafitta delicata e trasparente. La glass box modernista, sospesa a mezz’aria, vuole innanzitutto dialogare rispettosamente con la natura in parte selvaggia che la circonda. La Bowl Chair, il più famoso degli oggetti di Bo Bardi, fu disegnata contemporaneamente e specificamente per la Casa de Vidro, dove trovarono posto gli unici due esemplari realizzati all’epoca. Si tratta di una poltrona caratterizzata dalla seduta semisferica con una struttura ad anello in metallo, sostenuta da quattro gambe. L’idea di Lina Bo Bardi era quella di creare un arredo dalla forme essenziali in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Il concetto, rivoluzionario per quegli anni, prevedeva l’interazione con l’oggetto: la seduta è orientabile in diverse posizioni e può essere utilizzata per svolgere diverse funzioni. Sempre nel 1951 Lina Bo Bardi fondò con il marito la rivista trimestrale Habitat, confermando così il suo interesse per il giornalismo e la critica di architettura.

La contemporaneità di Lina Bo Bardi

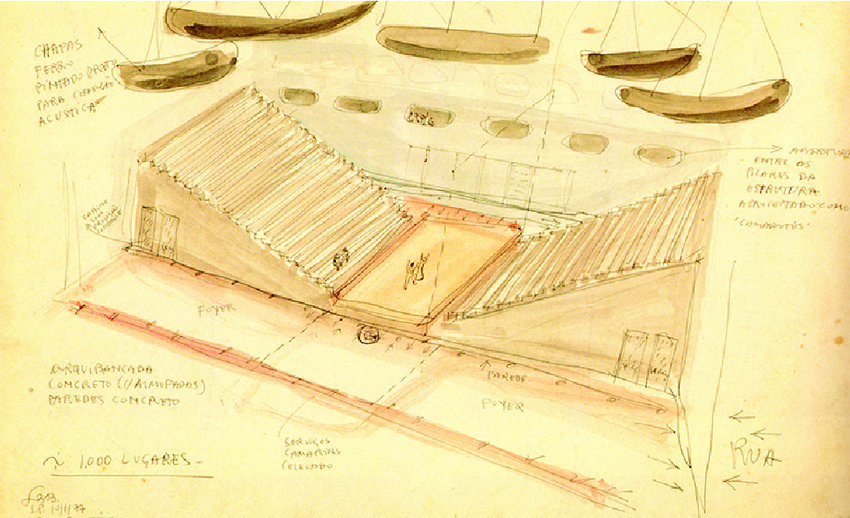

Lina Bo Bardi, SESC da Pompéia, studio planimetrico.

L'allestimento rivoluzionario del MASP con i dipinti esposti su pannelli di vetro trasparente sorretti da basi in cemento, in uno spazio fluido e democratico, liberava l'arte dalle pareti e la poneva per la prima volta in dialogo diretto con il visitatore, in un gesto che rompeva la distanza tra opera e pubblico. Ancora più radicale se possibile fu l’intervento al SESC Pompéia (1977–1986), un centro culturale e sportivo ricavato da una vecchia fabbrica. Lina Bo Bardi recuperò le strutture esistenti integrandole con nuove architetture brutaliste, lasciando spazio alla partecipazione attiva degli utenti. Il progetto si distingue per la sua apertura, la flessibilità degli spazi e l’idea che la cultura debba essere vissuta, non solo contemplata. In questo senso, Bo Bardi anticipa molte delle pratiche partecipative e interdisciplinari che caratterizzano oggi la museologia contemporanea. Oggi, a oltre trent’anni dalla sua morte, il pensiero di Lina Bo Bardi è straordinariamente attuale. In un’epoca segnata da crisi ecologiche, disuguaglianze sociali e ricerca di nuove forme di convivenza, il suo approccio progettuale – etico, inclusivo, sostenibile – risuona con forza. Il suo rifiuto dell’oggetto come status symbol, la valorizzazione del sapere artigianale, la volontà di costruire spazi pubblici vivi e aperti sono temi centrali anche nel dibattito contemporaneo sul design e sull’architettura.

In copertina: La Galleria principale del Museu de Arte de São Paulo. © Romullo Baratto

Suggeriti

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS

VOLKER HERMES: DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE IL RITRATTO

ALVAR AALTO: DESIGNER E ARCHITETTO DEL LEGNO E DELLA LUCE

PIPPA BACCA: IL CORPO COME FRONTIERA

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO