Caccia all'unicorno

Il ciclo di arazzi di cui sappiamo ben poco

Questo mese, ci dedichiamo a un'opera, che in realtà costituisce un ciclo: sarebbe più corretto dunque parlare di un insieme di opere, che possono essere apprezzate senza dubbio anche singolarmente, ma meglio leggibili e forse più facilmente interpretabili nella loro interezza. Nel 1922 John Davison Rockefeller jr acquistò un curioso ciclo di arazzi che nel 1937 donò al Metropolitan Museum of Art in New York. Ripulito e restaurato nel 1998, il ciclo è attualmente esposto nell’area The Cloisters, che ospita la collezione medievale del museo. Con la rimozione della tela di lino che rivestiva la parte posteriore degli arazzi si scoprì che i colori del retro, non intaccati dalla luce, erano molto più brillanti di quelli del fronte, peraltro ancora abbastanza vividi. Questi sette pannelli di arazzi, furono realizzati tra il 1495 e il 1505 e mostrano un gruppo di nobili che danno la caccia con i cani a un unicorno e, infine, lo catturano.

Ma cosa significa la cattura di questo essere? Assume dei valori simbolici particolari? Sul significato proveremo a ragionare più avanti. Restiamo per il momento sugli elementi certi, i nostri punti fissi.

Senza dubbio, sappiamo che questo intrigante ciclo di arazzi è in stile millefleur, ovvero si basa su fondali pittorici contraddistinti da molti piccoli fiori e piante, spesso su sfondo verde d'erba. Esso è essenzialmente legato all'ambito dell'industria arazziera europea del tardo medioevo e del primo rinascimento, in un periodo compreso tra il 1400 ed il 1550, o più precisamente tra il 1480 ed il 1520. Lo stile ebbe una notevole ripresa ad opera dell'azienda Morris & Co in Inghilterra nel XIX secolo che lo riprese per le proprie decorazioni di tappezzeria e dalla Kelmscott Press per le sue pubblicazioni. Il ciclo non porta una firma, né marchio dell'arazzeria che lo ha intessuto, né nomi di artista o di tessitori, né si conosce la destinazione e l'uso originale.

La simbologia dell'unicorno

Prima di addentrarci nell'analisi degli arazzi che compongono il ciclo, vale forse la pena riflettere su questo animale e la sua simbologia. L'unicorno è una creatura affascinante, molto presente nell'iconografia medievale e rinascimentale. L'animale mitologico è citato per la prima volta dal medico greco Ctesia nel IV secolo a.C. È possibile che una fonte d'ispirazione per la leggenda dell'unicorno sia venuta da un animale preistorico come il rinoceronte lanoso o dall'elasmoterio, un grande rinoceronte che viveva nelle steppe dell'Eurasia: entrambi con un singolo grosso corno sulla fronte. Marco Polo sostenne di aver visto un "unicorno" a Giava, ma la sua descrizione per un moderno lettore è chiaramente quella di un rinoceronte di Giava. In ogni caso, quel che è certo, è che nel Medioevo l'animale era noto soprattutto per la sua presunta invincibilità e per le proprietà terapeutiche del suo corno. La credenza nelle cure miracolose del corno era così forte che nel XII secolo le zanne dei maschi di narvalo, una piccola balena originaria dell'Artico, venivano considerate “corna di unicorno”.

Iconograficamente parlando, l'unicorno compare molto spesso, nelle rappresentazioni medievali e rinascimentali, vicino a giovani donne. Pare che l'immagine dell'unicorno fosse ampiamente utilizzata anche nei quadri di fidanzamento a simboleggiare l’attesa casta del matrimonio, dopo il quale, evidentemente, l’animale potrà risvegliarsi. Per il simbolo fallico del corno e per l’irruenza esso può essere rappresentato, come nell’affresco di Domenichino, mentre si avvinghia alle gambe della vergine o assume una postura rampante. In diversi quadri l’immagine viene invece attutita e l’unicorno viene dipinto o disegnato mentre, come un animale domestico, è già accoccolato vicino alla vergine. Come nel caso del celebre ritratto di Raffaello.

La storia del ciclo di arazzi dell'unicorno

Torniamo ora agli arazzi del ciclo, che furono probabilmente progettati a Parigi e tessuti a Bruxelles. Sono documentati per la prima volta nel 1680, quando furono appesi nella casa parigina di François VI de La Rochefoucauld. Nel 1728 cinque di essi decoravano una camera da letto del castello di famiglia a Verteuil, nella Francia occidentale. Gli arazzi furono saccheggiati durante la Rivoluzione francese, ma furono recuperati negli anni Cinquanta del XIX secolo; nel 1856 erano stati restaurati e riappesi nel salone del castello. Nessun documento chiarisce la storia iniziale degli arazzi, né la loro commissione né la sequenza di appensione. Le notevoli differenze dimensionali e compositive hanno indotto gli studiosi a chiedersi se gli arazzi costituiscano un'unica serie o se, in realtà, appartengano a più serie.

I cacciatori arrivano nel bosco

I cacciatori arrivano nel bosco, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

L'arrivo dei cacciatori nel bosco permette all'artista o agli artisti coinvolti di rappresentare diverse specie di piante e fiori, 101 per l'esattezza, di cui sono state identificate ben 85, tra cui l'importante ciliegio alle spalle dei cacciatori e la rigogliosa palma da dattero di fronte al segugio che annusa. La sigla “AE” che è intessuta in ciascuno degli arazzi Unicorno - e che qui è ripetuta cinque volte - allude ai loro proprietari originali, che rimangono sconosciuti.

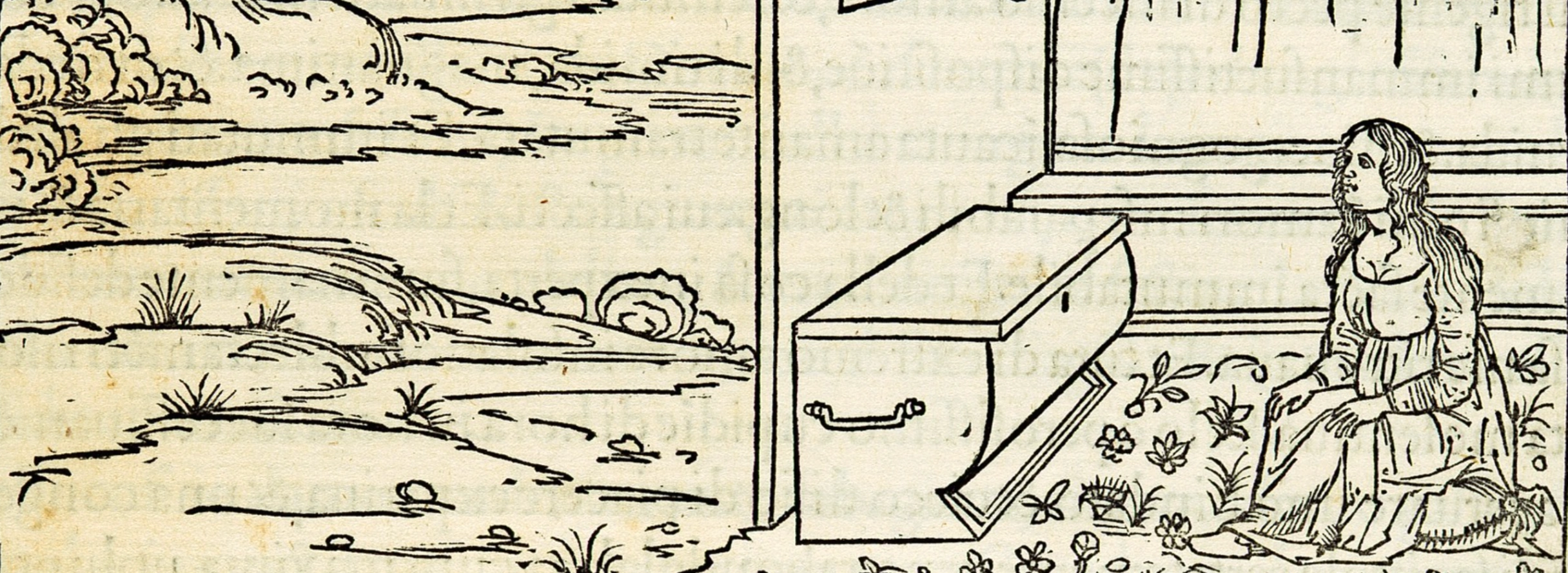

L'unicorno e la dama

L'unicorno e la dama, 1495-1505. The Metropolitan Museum of Art, New York.

In questi due frammenti di un unico arazzo, l'unicorno sembra essere stato domato. Sembra così docile, infatti, che non si accorge del cane che gli lecca la ferita sulla schiena e fissa amorevolmente la fanciulla che deve averlo soggiogato. La figura della fanciulla è in gran parte mancante, a causa dei danni subiti dopo il saccheggio degli arazzi nel 1793. Le tracce rimanenti includono il braccio destro della fanciulla, vestito di velluto rosso e visibile tra la barba e la gola dell'unicorno, e le sue dita, che si vedono accarezzare delicatamente la parte inferiore della criniera dell'animale. Siede in un hortus conclusus (giardino chiuso), spesso metafora della purezza di una fanciulla. La figura femminile più completa potrebbe fare un segnale al cacciatore fuori dal giardino, che a sua volta suona il corno per chiamare gli altri.

L'unicorno purifica il ruscello

L'unicorno purifica il ruscello, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

In questo arazzo l'unicorno è inginocchiato davanti a un'alta fontana bianca, sul cui bordo sono appollaiati una coppia di fagiani e una di cardellini. Altri animali esotici e nativi dell'Europa si aggirano, mentre dodici cacciatori sul fondo della scena discutono della scoperta della loro preda. La flora e la fauna giocano un ruolo importante nella narrazione degli Arazzi dell'Unicorno. Piante prescritte nelle erboristerie medievali come antidoto agli avvelenamenti, come la salvia, la calendula e l'arancio, sono posizionate vicino al ruscello, che viene purificato dal corno magico dell'unicorno.

L'unicorno attraversa il ruscello

L'unicorno attraversa il ruscello, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

La tradizione vuole che l'unicorno non vada disturbato mentre compie un atto magico. La scena è dinamica: il racconto è caratterizzato da caos e agitazione. La ferocia della battaglia è trasmessa dalle lance convergenti puntate sull'animale, dal suono dei corni da caccia e dai minacciosi segugi. Già ferito alla schiena, l'unicorno attraversa un torrente nel disperato tentativo di sfuggire ai nemici che lo circondano. L'uso dei segugi per scovare, inseguire e infine attaccare la preda era una pratica tipica della caccia al cervo medievale, e i palazzi sullo sfondo potrebbero essere un'ulteriore allusione alla caccia come passatempo reale o aristocratico. A differenza de I cacciatori entrano nel bosco e de L'unicorno in cattività, questo e gli altri dipinti sono ambientati in paesaggi realistici che esaltano la drammaticità della caccia.

L'unicorno si difende

L'unicorno si difende, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

I cacciatori stanno avendo la meglio: in questo arazzo l'unicorno ferito è tenuto a bada da tre cacciatori pronti a trafiggerlo con le loro lance. L'animale furioso reagisce con un attacco raccapricciante a un levriero che lo precede, quasi dilaniando il corpo del cane. Il cacciatore con il corno in basso a sinistra porta un fodero con l'iscrizione AVE REGINA C[OELI] (Salve, Regina dei Cieli). I cacciatori e le altre figure sono abbigliati secondo la moda di circa la fine del XVI secolo, con scarpe dalla punta arrotondata e corpetti aderenti, e anche i loro copricapi e le loro acconciature riflettono il gusto contemporaneo. La maestria dei tessitori è evidente nella convincente rappresentazione di diversi materiali e consistenze nei costumi, come broccato, velluto, pelle e pelliccia. Per realizzare gli arazzi, i filati di lana liscia (l'ordito) venivano tesi tra due travi di un grande telaio; un rocchetto portava poi fili tinti e metallici (le trame) sopra e sotto i fili dell'ordito per creare il disegno. Le analisi chimiche rivelano che i pigmenti coloranti utilizzati negli Arazzi dell'Unicorno provengono da piante come la salvia (giallo), la robbia (rosso) e il guado (blu), tutte coltivate nel giardino del Chiostro di Bonnefont. Con l'aiuto di mordenti, sostanze che aiutano a fissare i coloranti al tessuto, questi tre colori primari sono stati mescolati per ottenere uno spettro abbagliante di tonalità strategicamente evidenziate dall'aggiunta di fili metallici.

Il ritorno dei cacciatori al castello

Il ritorno dei cacciatori al castello, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Due episodi della narrazione della caccia sono riuniti in questo arazzo che raffigura una scena di impiccagione. A sinistra, due cacciatori conficcano le loro lance nel collo e nel petto dell'unicorno, mentre un terzo dà il colpo di grazia da dietro. In alcuni contesti, l'unicorno è un'allegoria di Cristo; il grande albero di agrifoglio (spesso simbolo della Passione di Cristo) che spunta da dietro la sua testa potrebbe essere collegato a questa associazione. Nell'altro episodio, a destra, un signore e una signora ricevono il corpo dell'unicorno davanti al loro castello. Sono circondati dai loro assistenti, mentre altri curiosi sbirciano dalle finestre della torretta alle loro spalle. L'animale morto è legato al dorso di un cavallo, con il corno già tagliato ma ancora impigliato in rami di quercia spinosi, forse un'allusione alla Corona di spine.

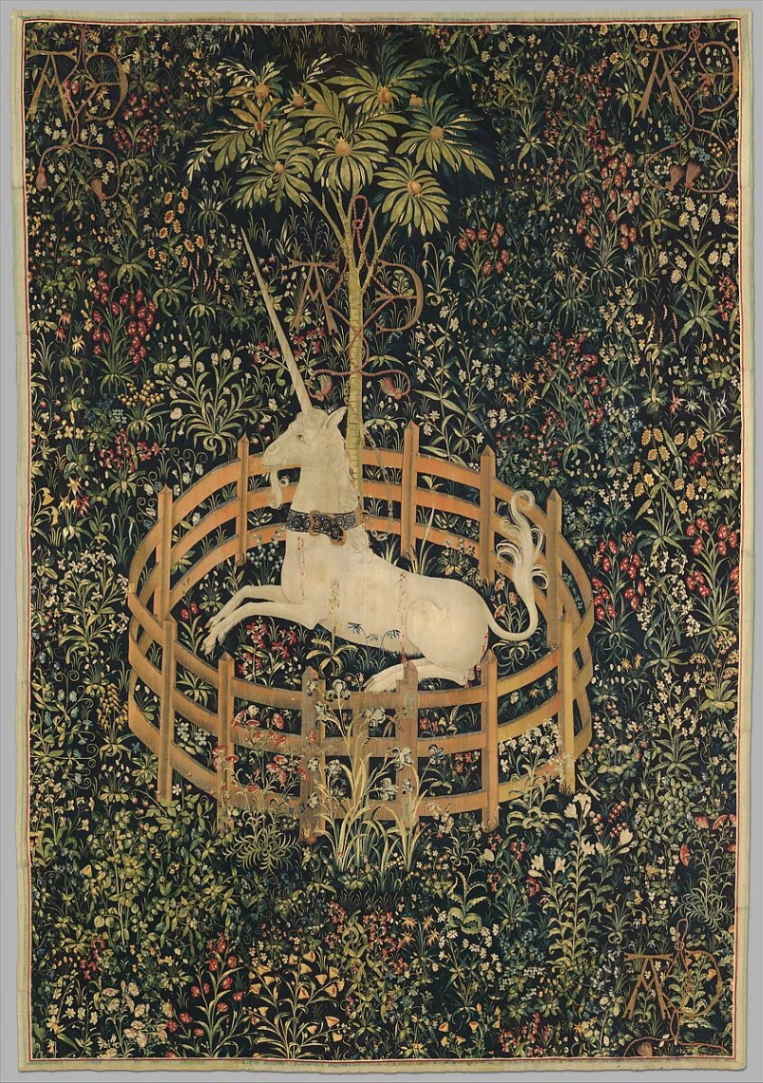

L'unicorno addomesticato

L'unicorno addomesticato, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

L'unicorno riposa in un giardino potrebbe essere stato creato come immagine singola piuttosto che come parte di una serie. In questo caso, l'unicorno rappresenta probabilmente l'amato addomesticato. È legato a un albero e costretto da una recinzione, ma la catena non è sicura e la recinzione è abbastanza bassa da poter essere scavalcata: l'unicorno potrebbe scappare se volesse. È chiaro però che la sua è una reclusione felice, come testimoniano i melograni maturi e carichi di semi sull'albero, simbolo medievale di fertilità e matrimonio. Le macchie rosse sul fianco non sembrano essere sangue, poiché non ci sono ferite visibili come quelle della serie della caccia; rappresentano piuttosto il succo che gocciola dai melograni che scoppiano sopra. Molte delle altre piante rappresentate, come l'orchidea selvatica, il bistorta e il cardo, riprendono il tema del matrimonio e della procreazione. Nel Medioevo erano acclamate come aiuti alla fertilità sia per gli uomini che per le donne. Anche la piccola rana, annidata tra le violette in basso a destra, era citata dagli scrittori medievali per il suo rumoroso accoppiamento.

Quale significato si cela dietro il misterioso ciclo?

Questo ciclo di arazzi, come spesso accade per gli arazzi fiamminghi del XV secolo, è ricco di simbolismi e significati, che spesso ci lasciano liberi a diverse chiavi di lettura. Sicuramente, nell'interpretare questi arazzi dobbiamo avere chiaro il fatto che l'unicorno sia un simbolo di purezza, castità, ma al tempo stesso anche di forza e potenza. Allo stesso modo, dobbiamo ricordare come la caccia, invece, possa essere interpretata anche come una lotta contro la purezza o la ricerca di un ideale. Il ciclo in questione dunque, potrebbe anche caratterizzarsi di una lettura cristologica: l'unicorno, come abbiamo visto, e come accade anche in questo caso, è spesso rappresentato con una Vergine, perché visto come una prefigurazione di Cristo, essendo l'unicorno una creatura pura, che può essere catturata solo da una Vergine. La caccia all'unicorno può inoltre essere vista come una metafora della vita umana, in cui si cerca di raggiungere la purezza e la perfezione, ma si è costantemente inseguiti dai pericoli e dalle tentazioni. L'unicorno è certamente una creatura selvaggia e misteriosa, che anche per chi riteneva esistesse davvero, certamente viveva in ambienti lontani dall'uomo. L'animale dunque sembra sottolineare in senso più ampio la difficoltà di raggiungere la purezza e la perfezione, che richiedono impegno e dedizione totali.

Abbiamo dunque compreso come il ciclo della caccia all'unicorno possa essere una rappresentazione simbolica aperta a diverse possibili interpretazioni, tutte sicuramente legate alla purezza, alla castità, alla forza e alla ricerca di un ideale. La sua complessità ha reso questo ciclo un tema di studio e di riflessione per secoli e probabilmente, continuerà a farlo.

In copertina: dettaglio dell'arazzo L'unicorno addomesticato dal ciclo degli Arazzi dell'Unicorno, 1495-1505, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Suggeriti

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS

CATERINA ANGELA PIEROZZI: ENTRARE NELLA STORIA CON UNA SOLA OPERA

"EMBROIDERING PALESTINE": LA MOSTRA CHE CELEBRA L'ARTE DEL RICAMO PALESTINESE

VOLKER HERMES: DECOSTRUIRE E RICOSTRUIRE IL RITRATTO

RE CANDAULE MOSTRA SUA MOGLIE A GIGE DI JACOB JORDAENS