Autoritratto con scena magica di Pieter van Laer

Pieter van Laer e la pittura esoterica a Roma

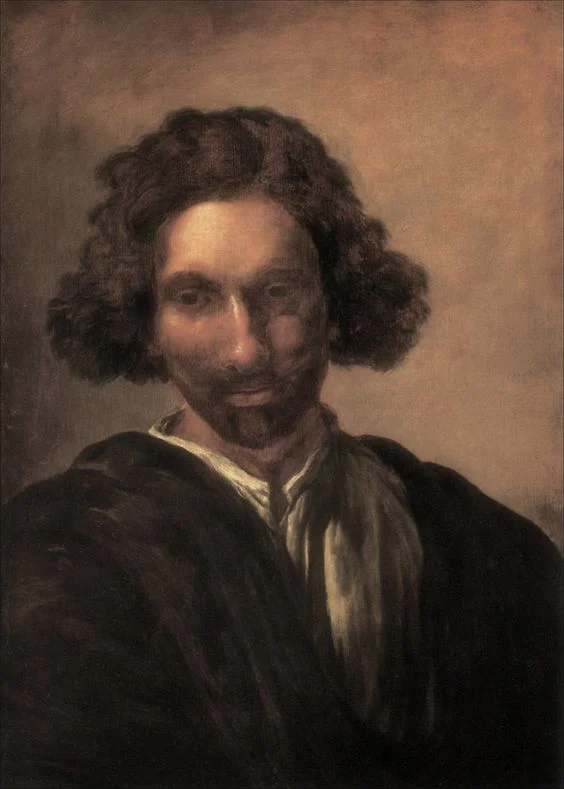

Pieter van Laer, Autoritratto, 1630-1635, olio su tela, 58 x 43 cm, Gallerie degli Uffizi, Firenze.

Prima di addentrarci nell'analisi di questa particolarissima opera, soffermiamoci brevemente sulla vita e la carriera del suo autore, Pieter van Laer, pittore olandese noto con il soprannome de "Il Bamboccio", è ricordato soprattutto per le sue scene di vita popolare in stile realistico, spesso ambientate tra contadini, mercati e osterie.

Fu battezzato il 14 dicembre 1599, ad Haarlem, sua città natale. Secondo figlio di Jacob Claesz Bodding di Haarlem e Magdalena Heyns di Anversa. Adottò il cognome van Laer solo più tardi. Questo cognome fu probabilmente preso dal padrino del fratello. Proveniva da una famiglia benestante e i suoi genitori gestivano una scuola privata ad Haarlem avviata dal padre di Magdalena, il noto scrittore ed editore Peeter Heyns, da cui Pieter van Laer prese il nome. Il fratello maggiore era Roedolff van Laer, anch'egli pittore e noto come Roeland van Laer e Orlando van Laer. Il fratello minore, Nicolaes Bodding, divenne noto in seguito come Nicolaes Boddingius e fu un importante maestro di scuola e ministro. Pieter fu forse allievo di Esaias van de Velde ad Haarlem. I suoi primi lavori mostrano l'influenza di questo pittore, come dimostra un disegno firmato Pieter Bodink (già nella collezione di A. Welcker), che si avvicina allo stile di van de Velde. Si recò a Roma nel 1625 passando per la Francia, probabilmente in compagnia del fratello Roeland. Nel 1626 anche il loro padre è registrato a Roma come testimone di un testamento. Qui divenne membro dei Bentvueghels, un'associazione di artisti fiamminghi e olandesi a Roma. Il soprannome di Pieter van Laer era molto probabilmente un'allusione all'aspetto sgraziato di van Laer, che si dice avesse gambe insolitamente lunghe, torace corto e quasi assenza di collo, oltre che per i suoi baffi a punta. Gli stessi che troviamo anche nell'Autoritratto. Van Laer condivideva la casa di via Margutta con Jean Ducamps, di cui secondo alcuni storici dell'arte sarebbe stato allievo. Tuttavia, tale apprendistato è improbabile, poiché i due artisti avevano all'incirca la stessa età. Strinse anche una stretta amicizia con Joachim von Sandrart, sempre durante il soggiorno romano. Fu attivo nell'Urbe per oltre un decennio e lo stile di pittura di genere da lui introdotto fu seguito da altri pittori nordici e italiani. Questi seguaci divennero noti come i "Bamboccianti" e un dipinto in questo stile come una "Bambocciata". Tra i primi Bamboccianti vi erano Jan Miel, Andries e Jan Both, Karel Dujardin, Johannes Lingelbach e l'italiano Michelangelo Cerquozzi. Anche il francese Sébastien Bourdon fu associato a questo gruppo durante la sua prima carriera. Altri Bamboccianti includono Michiel Sweerts, Thomas Wijck, Dirck Helmbreker, Jan Asselyn, Anton Goubau, Willem Reuter, Jacob van Staverden e Johan Filip Lemke. Dopo il successo a Roma, fece rientro nei Paesi Bassi verso il 1639. Qui visse principalmente ad Amsterdam e poi ad Haarlem con il fratello minore Nicolaes. La data, il luogo e la causa della morte di van Laer sono sconosciuti. Deve essere avvenuta dopo il 1641, quando si sa che fece un disegno in un libro di canzoni di Haarlem. Si ritiene che sia tornato in Italia in quel periodo. Secondo una dichiarazione contenuta nel testamento della sorella, redatto nel 1654, Pieter van Laer non aveva dato segni di vita nei 12 anni precedenti. Il biografo italiano Giovanni Battista Passeri affermò che van Laer morì nell'autunno del 1642. Stando al biografo olandese Arnold Houbraken van Laer divenne depresso alla fine della sua vita e si suicidò per annegamento. Iniziamo ora ad addentarci in questa singolare opera. Nella tela l’artista si raffigura in un ambiente sospeso tra il quotidiano e l’inquietante: al centro della composizione siede egli stesso, assorto, quasi in ombra, mentre alle sue spalle si svolge una scena misteriosa, una sorta di rito o consultazione magica. Figure evanescenti, gesti rituali, libri aperti e simboli alchemici fanno da sfondo a un’atmosfera carica di tensione e di terrore. Il contrasto tra il realismo dell’autoritratto e la teatralità esoterica della scena retrostante apre una riflessione sul ruolo dell’artista come mediatore tra il visibile e l’invisibile. Van Laer sembra voler suggerire che il pittore, proprio come il mago, opera trasformazioni attraverso lo sguardo e la mano, manipolando luce, forma e significato. Una delle tante ambiguità che l'opera pone, sicuramente quella più interessante, è la domanda che ci obbliga a porci: si tratta di una semplice rappresentazione di una scena magica o un’allegoria della creazione artistica?

Dal punto di vista iconografico, il dipinto si inserisce in un clima culturale dove arte, scienza e occultismo spesso si intrecciavano. Nella Roma barocca, città di contrasti e meraviglie, Van Laer e i suoi contemporanei erano esposti a un ampio spettro di stimoli culturali, dalla religiosità popolare ai circoli ermetici. L’artista, con sottile ironia e una vena di inquietudine, sembra riflettere su tutto questo, trasformando il proprio autoritratto in un microcosmo allegorico.

Scopriamo più da vicino quest'opera, così densa di significati e suggestioni!

Una scena di magia in musica

Pieter van Laer, Autoritratto con scena magica, 1635-1637, olio su tela, 80 x 114.9 cm, Leiden Collection, New York.

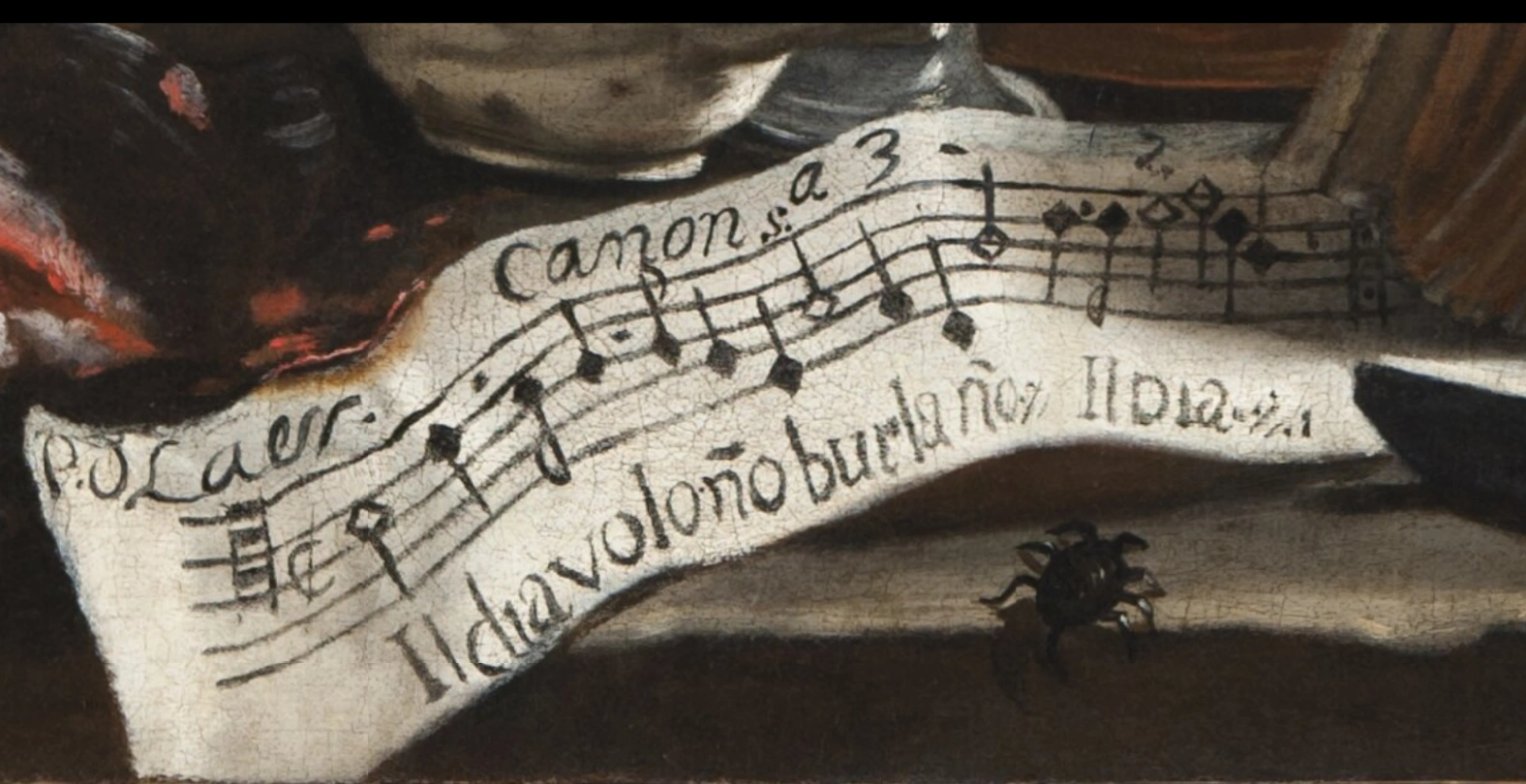

L'opera si ritiene essere un autoritratto del pittore, che si immortala seduto ad un tavolo imbandito con vari oggetti utilizzati per un rito di magia, similmente a quanto accadeva nel Negromante di Paolini, che costituisce il riferimento visivo dell'opera. Anche in questo caso infatti, troviamo il teschio sulle braci, accompagnato da un vasetto dove si scorge un liquido rossastro - forse del sangue o l'ingrediente di un esperimento alchemico, un coltello da rituale, un bicchiere con dentro degli insetti neri. Non possono mancare anche una candela, un libro con misteriosi simboli esoterici quali un cuore trafitto e un pentacolo, cioè la stella a cinque punte spesso associata ai culti demoniaci. E ancora, un cartoccio dal quale sono stati rovesciati dei semi che è forse un'allusione alla parabola evangelica della zizzania, quindi all'azione nefasta del diavolo. Infine, al centro di questa inquietante natura morta vi è un pentagramma sul quale compare la firma del pittore e su cui leggiamo in alto canone a 3 (quindi un canone a tre voci) e in basso "Il diavolo nó burla." Sotto il pentagramma c'è un grosso ragno, verosimilmente una tarantola, insetto cui erano attribuite valenze demoniache.

La sequenza di note dello spartito che per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere stata ideata dallo stesso van Laer, in quanto musicista dilettante, forma un tritono melodico, elemento compositivo che nelle teorie musicali medievali venne denominato diabolus e si riteneva avesse una valenza misterica e malefica. Dovrebbe essere chiaro dunque, che non si tratta di una semplice scena di genere, ma che l'opera nasconde delle colte sottigliezze e conoscenze, che una determinata cerchia di artisti, musicisti e uomini colti dell'epoca poteva cogliere e apprezzare. Si tratta di un'opera che parla a più livelli: possiamo immediatamente coglierla come opera di soggetto e tema magico, pur non comprendendone gli aspetti più sottili ed escatologici.

Eppure, se cogliamo il senso della composizione musicale e il motto musicato, ci sembra di comprendere ancora meglio il senso ultimo del dipinto. Il demonio, incautamente evocato con il rito negromantico, fa capolino sulla scena proprio come nel Negromante di Paolini: sulla destra del quadro entrano nello spazio pittorico gli spaventosi artigli di un demone scheletrico che stanno per ghermire il pittore. L'espressione terrorizzata del protagonista, è spalancata in un disperato grido di terrore.

Parodia della moda del momento o riferimento al Faust di Marlowe?

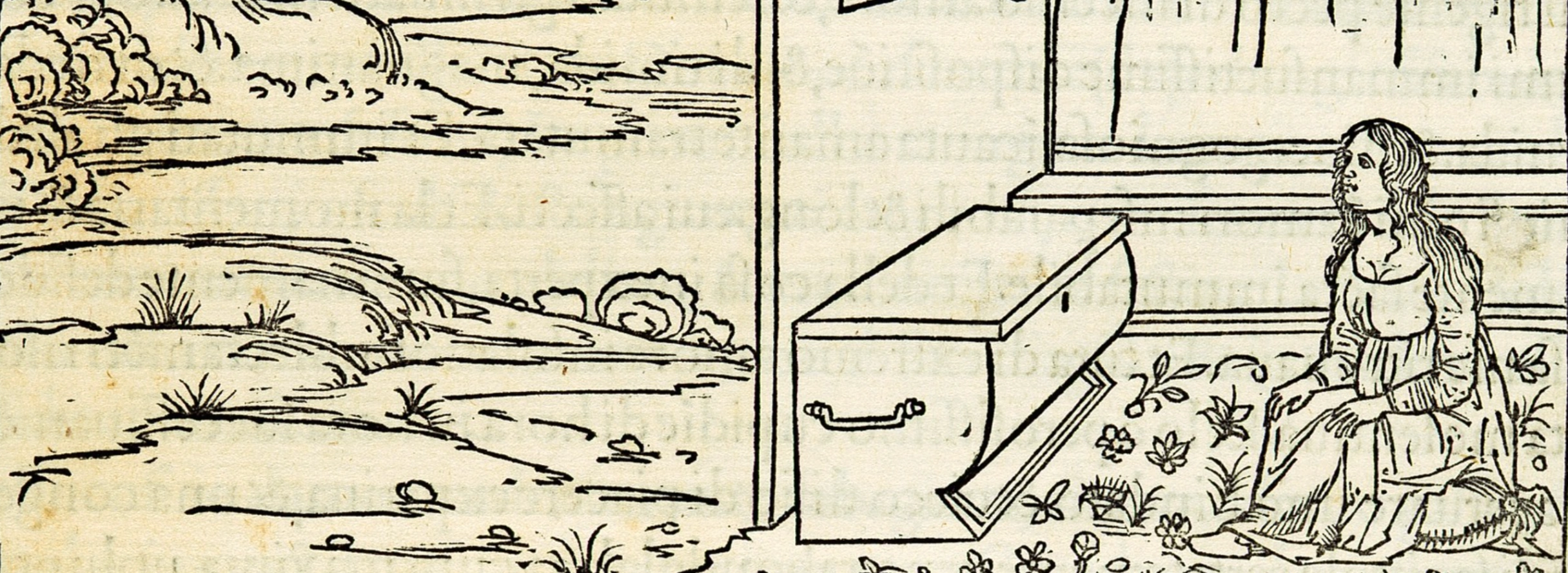

L'opera, secondo parte della critica, potrebbe presentare una connessione con il celebre dramma teatrale La tragica storia del Dottor Faust, di Christopher Marlowe, pubblicato sul finire del sedicesimo secolo. In particolare, l'autoritratto di van Laer si riferirebbe proprio alla scena finale del dramma, allorché, allo scadere del tempo convenuto, il disperato Faust è raggiunto dal demonio che viene a prendergli l'anima cedutagli anni addietro in cambio della conoscenza. Oltre ad una complessiva affinità tematica con l'opera di Marlowe, si è notata altresì una certa vicinanza della composizione del Van Laer ad alcune illustrazioni secentesche del Faust ed in particolare, ma non solo, per il dettaglio del diavolo che si fa avanti, verso chi l'ha avventatamente evocato, mostrando dei minacciosi artigli.

E se invece l'opera fossa una parodia dei colleghi artisti romani? In particolare di Caroselli e Paolini e delle loro scene di magia e negromanzia.

Lo potrebbe far pensare già la scelta di assegnare proprio a sé stesso il ruolo del negromante. Non ci sarebbe nulla di improbabile, in quanto il pittore pare fosse un solito frequentatore delle taverne e delle osterie di Roma, dove amava dare sfogo alla sua tendenza alla goliardia e alla bisboccia in compagnia dei membri dei Bentvueghels: il gruppo dei pittori nordici residenti in città, rinomata per le sue intemperanze. Proprio nell'ambiente dei Bentvueghels erano comuni declinazioni goliardiche dei temi esoterici, come appare testimoniato da alcune opere dello stesso Pieter van Laer così come di suo fratello Roeland. Di quest'ultimo si conserva a Roma una movimentata scena d'osteria dove sulle pareti della locanda vediamo disegnato lo stesso cuore trafitto che appare nell'autoritratto newyorchese di Pieter. Sempre sullo stesso muro è inciso lo spartito di un canone a tre voci. Vi è inoltre un disegno di Peter di analoga ambientazione dove sulla parete dell'osteria sono raffigurati la morte e dei demoni con artigli che ricordano quelli che si osservano nell'autoritratto della Leiden Collection. Insomma, la vera chiave di questo dipinto potrebbe essere quella grottesca, mettendo in scena un negromante improvvisato e pasticcione - l'antonomastico apprendista stregone - che si mette comicamente nei guai con la sua imperizia. Autoritratto con scena magica è molto più di un semplice esercizio di stile: è una dichiarazione di poetica. Van Laer si autorappresenta non solo come osservatore della realtà, ma anche come interprete del mistero. In un tempo in cui l’arte era ancora un ponte tra materia e spirito, il suo sguardo malinconico e la scena che si svolge sullo sfondo ci ricordano che, talvolta, dipingere è un atto di magia.

In copertina: dettaglio dall'Autoritratto con scena magica di Pieter van Laer.

Suggeriti

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

SERAFINO MACCHIATI: IMPRESSIONISTA E DIVISIONISTA TRA PARAPSICOLOGIA E SPIRITISMO