Antonietta Raphaël: pittrice e scultrice originale

Cittadina del mondo, trova casa a Roma

Antonietta Raphaël, Natura morta con chitarra, 1928, olio su tavola, 39 × 45 cm, Collezione Giuseppe Iannaccone.

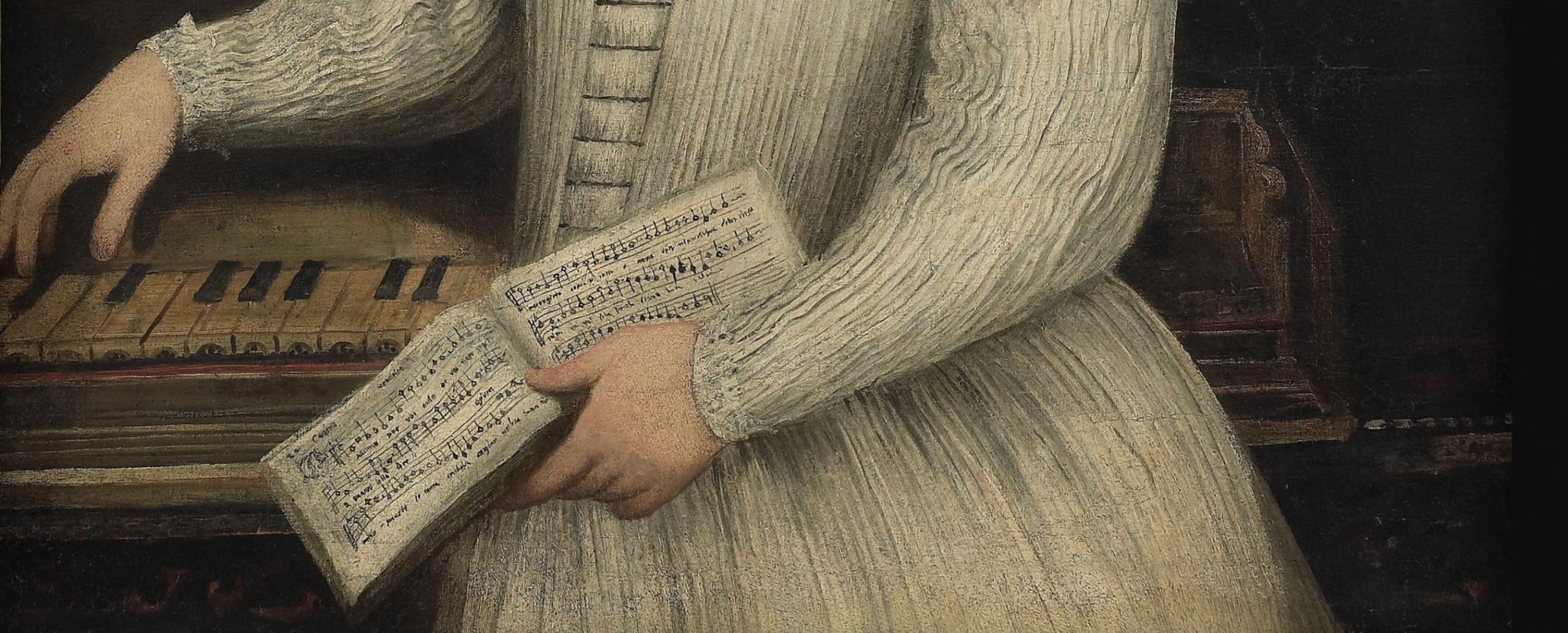

Nasce a Kaunas, in una famiglia di ebrei lituani, dal rabbino Simon Raphaël e Katia Horowitz. Si trasferisce con la madre a Londra dopo la morte del padre. In città frequenta il British Museum e pare conosca Jacob Epstein e Ossip Zadkine, grande scultore francese di origine russa di tendenza espressionista, oltre al poeta Isaac Rosenberg. Antonietta in quel periodo però si occupa soprattutto dello studio della musica, infatti si diploma in pianoforte alla Royal Academy e tiene corsi di solfeggio nell'East End. Alla morte dalla madre nel 1919, all’età di trent’anni, Antonietta parte per un viaggio solitario: le sue mete sono Parigi, Roma, la Grecia e successivamente l’Egitto. Ma dopo alcuni mesi trascorsi a Parigi, il soggiorno romano, inizialmente temporaneo, diventa ben presto la sua tappa finale. Nel 1925 frequenta l'Accademia di Belle Arti, conosce Mario Mafai e si lega a lui in un lungo sodalizio. Dalla loro unione nascono tre figlie: Miriam nel 1926, scrittrice, giornalista, compagna fino alla morte di Gian Carlo Pajetta, Simona nel 1928, senatrice, scrittrice, attiva nel movimento delle donne, e Giulia nel 1930, scenografa e costumista.

Nel 1929 esordisce alla I Sindacale del Lazio, con segnalazione di Roberto Longhi. Nel 1930 va a Parigi col marito dove incomincia la sua ricerca artistica per la scultura. Nel 1932 a Londra incontra Jacob Epstein. Si stabilisce definitivamente a Roma dove inizia la Fuga da Sodoma, è ospitata per il suo lavoro dallo scultore Ettore Colla, per un anno, e tra il 1936 e il 1938 è presente alle Sindacali, lavorando in solitudine e la sua plastica fa notare la mancanza di influssi della scultura italiana del periodo sulla sua opera. In questa fase ci sono netti riferimenti ad Émile-Antoine Bourdelle. A causa delle leggi razziali fasciste e delle relative conseguenze si rifugia a Genova, col marito e le figlie; il nucleo familiare è protetto ed aiutato da Emilio Jesi e Alberto Della Ragione. Negli anni della seconda guerra mondiale (dal 1943 al 1945) la Raphaël, soggiorna a Roma con la figlia Giulia, per tornare nuovamente ad operare a Genova con un gruppo di scultori della vecchia generazione, artisti peraltro non accomunati dallo stesso metodo linguistico. Fra questi si ricordano, oltre alla Raphaël (che si trova a Genova ospite di Della Ragione), Servettaz, Raimondi, Angelo Camillo Maine, assieme ai giovani Eduardo Alfieri, Lorenzo Garaventa, Sandro Cherchi, Agenore Fabbri, Roberto Bertagnin (genero di Arturo Martini) e Luigi Navone. Essi saranno punto di riferimento per molti scultori del panorama genovese del secondo dopoguerra. Alfieri e Garaventa tenteranno un avvicinamento alle avanguardie; Raphaël si dedicherà allo sviluppo del suo rapporto con l'arcaismo nel suo temporaneo soggiorno genovese; Fabbri e Navone rivisiteranno, in modo autonomo alcune espressioni del realismo, mentre Bertagnin procederà nello studio personale del linguaggio martiniano. Nel 1948 partecipa alla Biennale di Venezia, finalmente, dopo aver passato un pesante periodo non esente da ristrettezze economiche. Dal 1952 la critica incomincia ad apprezzare appieno la sua opera e viene posta in opera un'importante antologica alla Galleria dello Zodiaco di Roma. Nel 1956 vince un premio acquisto alla quarta edizione del Premio Spoleto. Sempre nel 1956 compie un viaggio in Cina, dove con Aligi Sassu, Giulio Turcato, Agenore Fabbri, Tettamanti, Zancanaro, espone a Pechino e successivamente in molte collettive in Europa, Asia e America. All'VIII Quadriennale di Roma del 1959-1960, dedicata alla Scuola romana vengono presentati al grande pubblico molti suoi lavori ponendola definitivamente fra i maggiori esponenti della Scuola: negli anni successivi la Raphaël si dedica quasi esclusivamente alla scultura, tralasciando sempre più il lavoro pittorico. Diversi critici e storici dell'arte hanno dedicato studi alla pittura della Raphaël e tutti sono concordi nel considerare l'artista come vera anticipatrice, antesignana e "madre" di movimenti artistici più recenti, come la Transavanguardia.

Il rapporto con la "Scuola romana"

Antonietta Raphaël, Veduta della terrazza di via Cavour, 1929, olio su tavola, 21 × 27,4 cm, Collezione Giuseppe Iannaccone.

In Via Cavour, nel grande salotto della casa del civico numero 325, nasce la "Scuola romana", detta anche la Scuola di Via Cavour e attiva nel periodo che va dal 1928 al 1945. Presto il salotto artistico diventa il più importante luogo di incontro per i giovani pittori e i letterati della capitale, tra i quali anche Giuseppe Ungaretti. Gli storici dell’arte affermano che questo convivio artistico di Via Cavour, in casa della coppia Mafai, non nacque grazie a un programma o manifesto politico, ma fu il frutto di una sintesi culturale nonché di uno sguardo aperto sull’espressionismo europeo. I membri della Scuola romana si opponevano al canone della pittura neoclassicista che aveva messo le radici nel panorama artistico italiano dopo la prima guerra mondiale. I giovani pittori e scultori preferivano uno stile nuovo, più visionario e disordinato, in opposizione alla rigidità formale. Sulla Scuola romana è incentrato il museo, aperto al pubblico nel 2006 presso Villa Torlonia, nell’edificio di Casino Nobile. Qui hanno luogo diversi appuntamenti culturali e incontri educativi destinati a far conoscere la storia di Via Cavour n. 325, il movimento artistico e la sua eredità qui esposta. Gran parte della collezione è composta dalle opere di Antonietta Raphaël Mafai, tra queste anche la celeberrima composizione scultorea Fuga da Sodoma, risalente al 1935-1936.

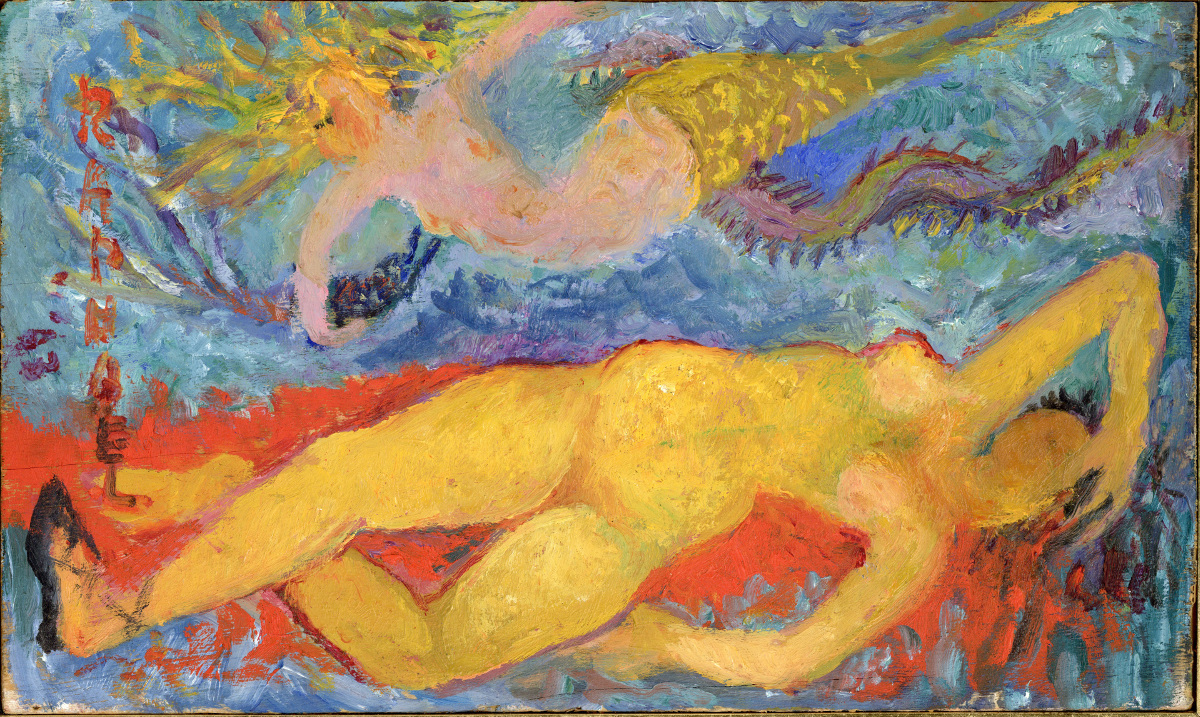

Inquietudine e simbolismo

Le prime opere pittoriche mostrano una tensione espressiva molto intensa. Le figure sono spesso allungate, distorte, immerse in atmosfere cupe o silenziose. I temi ricorrenti sono familiari ma trasfigurati: maternità, ritratti, interni domestici, paesaggi della memoria. L’uso del colore è marcato, a tratti violento, e il tratto pittorico vibra di inquietudine. La pittura diventa uno strumento per accedere all’inconscio, per restituire immagini cariche di emozione più che descrittive.

In alcune opere emerge l’influenza della cultura ebraica e della tradizione russa: i ricordi dell’infanzia, i simboli religiosi, i volti della diaspora. La pittura non è mai decorativa, ma veicolo di una spiritualità spesso dolorosa, che si riflette nell’intensità dei volti e nello sguardo dei soggetti, sospesi tra sogno e realtà.

Forza arcaica e corporeità primitiva

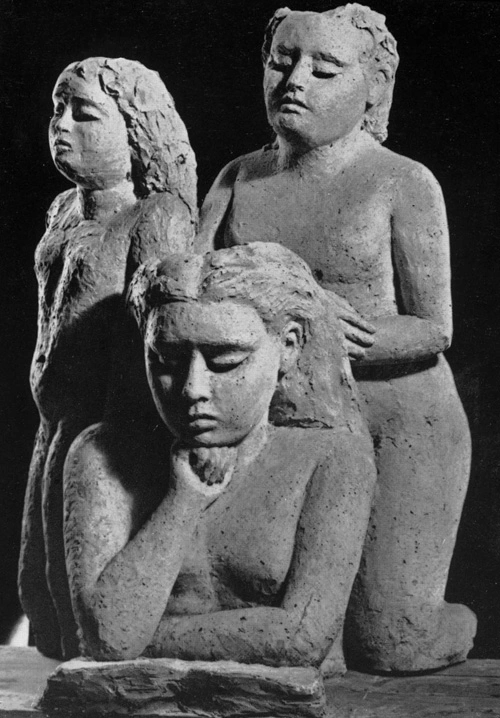

Antonietta Raphaël, Le tre sorelle, 1936, cemento colorato, 95 x 60 x 65 cm, GNAMAC, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma.

A partire dagli anni ’30, Antonietta Raphaël si dedicò con crescente interesse alla scultura, che le permette di sviluppare un linguaggio ancora più personale. Le sue figure femminili, le maternità, le maschere e i busti in terracotta o bronzo si presentano come blocchi compatti, talvolta monumentali, con tratti marcati e masse scolpite con energia. L’elemento arcaico domina: le sue sculture richiamano l’arte etrusca, mediterranea, ma anche certe forme della scultura africana o primitiva, che tanto aveva influenzato le avanguardie europee. Il corpo nelle sue opere non è mai idealizzato: è pesante, occupa spazio, appare terreno e vivo. Le sue sculture parlano di una bellezza profonda, quasi sacrale. L’identità femminile è al centro: il corpo della donna non è un oggetto, ma soggetto carico di memoria, dolore, maternità, resilienza.

Perché oggi si torna a parlare di Antonietta Raphaël?

Donna, ebrea, straniera e artista in un’epoca dominata da figure maschili e da una cultura ostile alla diversità, subì discriminazioni e marginalizzazioni. Tuttavia, la sua opera ha saputo superare queste barriere: oggi è considerata una delle voci più autentiche dell’arte italiana del XX secolo. Antonietta Raphaël ci ha lasciato un corpus artistico che parla con forza emotiva, continuando a interrogare l’animo umano e a suggerire che l’arte più vera nasce non dalla perfezione formale, ma dalla capacità di esprimere il mistero dell’esistenza.

In copertina: Antonietta Raphaël, Sirena, 1943, olio su tavola, 33 x 20 cm, Galleria del Laocoonte, Roma e Londra © Courtesy Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Suggeriti

I CINQUE SENSI DI MICHAELINA WAUTIER

PIPPA BACCA: IL CORPO COME FRONTIERA

MARUJA MALLO: SURREALISTA RIBELLE, FEMMINISTA IMPEGNATA ED ESILIATA

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA

PIETRO TORRIGIANO: L'ACERRIMO RIVALE DI MICHELANGELO CHE CON LA SUA ARTE CONQUISTÒ INGHILTERRA E SPAGNA