Antiveduto Gramatica: dipingere la musica

Il "grande capocciante" che fu maestro di Caravaggio

Pochi possono dire di conoscerlo approfonditamente. Spesso si ricorda solo perché bizzarro. Sicuramente l'artista ha un nome che colpisce. Il curioso nominativo, come ci riferisce Giovanni Baglione, suo principale biografo, è connesso all'episodio della sua nascita. Il pittore infatti sarebbe nato nei pressi di Roma, durante un viaggio della famiglia da Siena alla città papale. Il padre Imperiale, essendo la moglie Artemisia incinta, per quanto rassicurato da lei sui tempi del parto, ne aveva comunque previsto e anticipato il travaglio durante il viaggio: per questo fu chiamato Antiveduto.

Allievo del perugino Giovanni Domenico Angelini, si guadagnò il soprannome di "gran Capocciante" a causa della sua specializzazione nel dipingere teste di uomini celebri, e riscosse molto successo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, al punto che ogni nobile di passaggio in Roma chiedeva un suo ritratto. Nel 1591, Antiveduto era ormai divenuto un artista indipendente. Nel 1592, per un breve periodo, ebbe nella sua bottega Michelangelo Merisi da Caravaggio. Già dai primi anni del Seicento il cardinal Del Monte, rappresentante dei Medici a Roma, comincia a commissionare al Gramatica quadri per la sua collezione, tanto che ben presto il senese diventerà il pittore più rappresentato nella sua raccolta con ben dieci dipinti appartenenti a diverse stagioni della carriera del pittore. Come è noto, Francesco Maria del Monte fu grande mecenate e protettore anche di Caravaggio nell’ultimo lustro del Cinquecento.

Le sue prime opere furono un quadro di altare nella chiesa di Santo Stanislao, a Roma, la raffigurazione della Madonna nella seconda cappella della chiesa della Madonna della Scala, a Trastevere, nella chiesa del Gesù in Piazza degli Altieri; successivamente dipinse i due tondi di Santa Cecilia e Santa Caterina conservati alla Pinacoteca di Brera, e l'Adorazione dei pastori nella terza Cappella Graziani nella chiesa di San Giacomo degli Incurabili su Via del Corso (Roma) (1622, 1625).

Descritto da Giulio Mancini come il più zelante nella sua professione, Antiveduto cominciò la sua associazione con l'Accademia di San Luca nel 1593. Si guadagnò la familiarità dei due protettori dell'Accademia, il Cardinale Federico Borromeo e Francesco Maria Del Monte, e fu specialmente legato a quest'ultimo; al punto da essere eletto alla maggiore carica dell'associazione, quella di "principe", nel 1624.

Prima di aderire al naturalismo caravaggesco, i modi dell’Antiveduto – di origine senese – sono fortemente condizionati dallo stile di Barocci, appreso probabilmente presso la bottega di Giovanni Domenico Angelini e a fianco di Ventura Salimbeni. L’avvicinamento a Caravaggio anche sul piano stilistico si può datare intorno all’inizio del nuovo secolo, con la travolgente affermazione del Merisi sulla scena pubblica, e si nota con forza nella produzione di dipinti con soggetti musicali, che proprio il lombardo aveva prepotentemente consegnato alla moda.

Il concerto a metà: storia di un'opera smembrata, persa e ritrovata

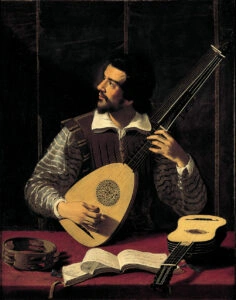

Antiveduto Gramatica, Suonatore di tiorba, 1608-1610 circa, olio su tela, 119 x 85 cm, Galleria Sabauda, Musei Reali, Torino.

Il Concerto a due figure di Antiveduto Gramatica, recentemente acquistato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, è recentemente entrato a far parte delle raccolte dei Musei Reali. La tela, accostata al Suonatore di tiorba, ricompone l’impianto figurativo del dipinto La Musica, registrato nel 1627 nell’inventario della raccolta romana del cardinale Francesco Maria Del Monte, grande collezionista di Caravaggio e di Gramatica. La Musica, la cui composizione era nota grazie a copie successive, viene divisa in epoca imprecisata, verosimilmente tra Seicento e Settecento, e i due frammenti prendono strade diverse, ma gran parte della loro storia è ancora da ricostruire.

Il Suonatore di tiorba entra nell’Ottocento nella collezione torinese dei marchesi Tancredi e Giulia Falletti di Barolo ed è poi donato dalla famiglia alla Galleria Sabauda nel 1864, insieme a un nucleo importante di altre opere. Del Concerto a due figure, forse transitato nella collezione romana della famiglia Torlonia – come farebbe ipotizzare la lettera “T” seguita dal numero 94 sul retro della tela – si perdono completamente le tracce, fino alla ricomparsa nel 2022 sul mercato antiquario. I due frammenti, riuniti così dopo quattro secoli e databili entro il primo decennio del Seicento, permettono di apprezzare uno dei vertici giovanili dell’attività del Gramatica, di grande raffinatezza nella resa delle figure e dei panneggi, nella qualità cromatica dei bruni e dei colori accesi, nella precisa e fedele restituzione degli strumenti musicali, caratteri in cui si manifesta l’adesione al nuovo linguaggio introdotto da Caravaggio.

L’opera è particolarmente significativa anche in relazione alla fortuna che, all’inizio del Seicento, riscuote il tema della musica, a Roma come alla corte sabauda: nella figura del suonatore di tiorba o di arciliuto, come ritengono alcuni musicologi, andrebbe riconosciuto il celebre compositore di musica da camera Cesare Marotta (o il collega Vincenzo Pinti, “Cavaliere del liuto”), mentre la figura femminile potrebbe essere identificata con la moglie di Marotta, Ippolita Recupito, sublime interprete del canto monodico, apprezzato dal cardinale Del Monte.

La Santa Cecilia e la vicinanza ad Artemisia Gentileschi

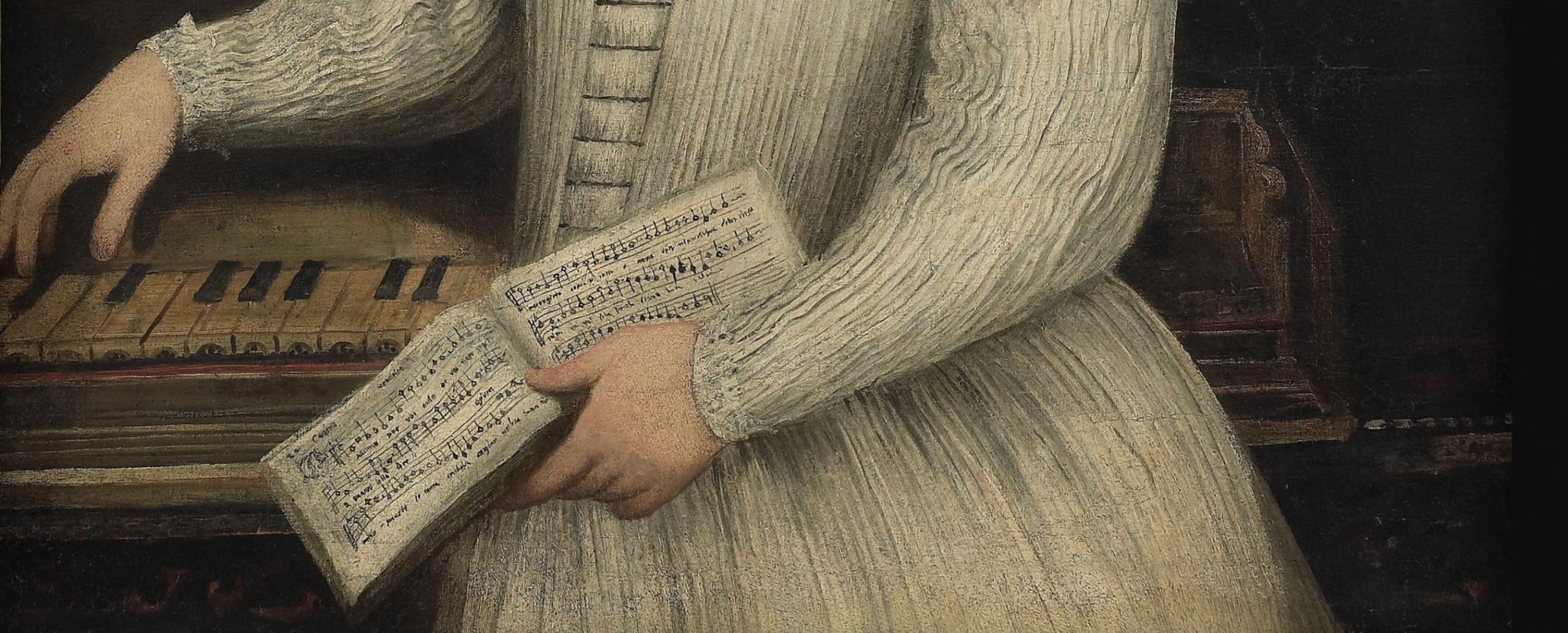

Antiveduto Gramatica, Santa Cecilia, post 1611, olio su tela, 28 x 100 cm, Museo del Prado, Madrid.

Il Gramatica, da pittore barocco che si rispetti, torna più volte nel corso della sua produzione a indagare soggetti musicali, come la protettrice della musica per eccellenza, Santa Cecilia. Nella tela del Prado la Santa è ritratta in piedi mentre suona un organo, la cui invenzione la tradizione le attribuisce, mentre, sullo sfondo, fa capolino un tenero volto di un angioletto assorto ad ascoltare la sua musica celeste. Dietro di lui è appeso al muro un violino e su un tavolo è appoggiato un liuto. Giulio Mancini (1619/21) raccontò la spedizione di numerosi dipinti della Grammatica in Spagna, anche se solo pochi sono stati ritrovati. Una di esse, firmata e datata 1611 e ritrovata a León nel 1980, riproduce, capovolta, lo stesso santo che suona l'organo. Quest'opera potrebbe essere quella offerta nel 1689 dal conestabile Lorenzo Onofrio Colonna a Marianna d'Austria, madre di Carlo II (dato noto attraverso comunicazione orale di Jorge Fernández-Santos). Il dipinto fu correttamente attribuito a Grammatica nel 1928 da Roberto Longhi, scartando le precedenti attribuzioni a Domenichino o Lionello Spada. La sua cronologia deve essere stabilita a una data leggermente successiva al 1611. Il dipinto di Grammatica è stato spesso confuso con quello di stesso soggetto della pittrice barocca più acclamata di sempre, Artemisia Gentileschi. In effetti, entrambi gli artisti condividono tipologie fisiche simili, soprattutto quelle femminili, con volti rotondi e idealizzati, caratterizzate da abiti sontuosi e delicatamente lavorati. Sebbene Gramatica raramente raggiungesse l'intensità delle opere di Artemisia. Entrambi gli artisti optarono spesso per primi piani ravvicinati e potenti, che riprendono chiari modelli caravaggeschi. È difficile stabilire l'origine di queste somiglianze, anche a causa dei dubbi che ancora sussistono sulla cronologia di Gramatica. In ogni caso, più che un'influenza diretta, finora non documentata, pare che le vicinanze tra Gramatica e la Gentileschi potrebbero essere giustificate dalla condivisione del medesimo ambiente romano, dal linguaggio comune della pittura barocca, forgiato da modelli imprescindibili quali Caravaggio e Orazio Gentileschi. Quest'opera potrebbe essere quella offerta nel 1689 dal conestabile Lorenzo Onofrio Colonna a Marianna d'Austria, madre di Carlo II (dato noto attraverso comunicazione orale di Jorge Fernández-Santos). Il dipinto apparteneva sicuramente alla regina, come ha rivelato Puerto Mendoza (2023).

Rappresentazioni allegoriche e divine della Musica

Antiveduto Gramatica, Apollo e le Muse, olio su tela, 152 x 172 cm, collezione Robilant + Voena.

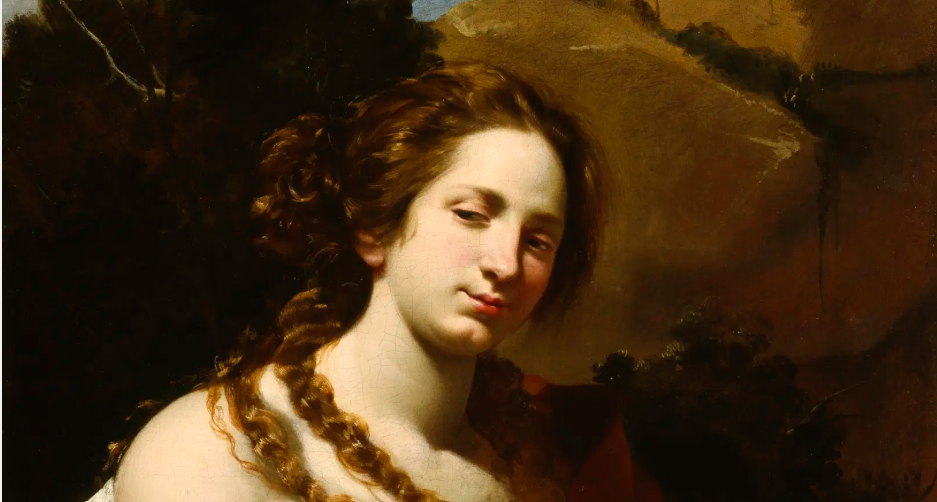

Nel corpus di opere attribuite al Gramatica non mancano sensuali Allegorie della Musica, come l'oro su rame in collezione privata, riconosciuta da Gianni Papi, passata in asta alla Galleria Pananti, ma il tema musicale raggiunge la sua massima declinazione nella grande tela in collezione Robilant + Voena che raffigura il dio della musica Apollo, coronato d’alloro, suona la lira circondato dalle nove Muse, le bellissime figlie di Zeus e Mnemosine, nate ai piedi dell’Olimpo.

Tuttavia a questo preferivano il Parnaso, dove amavano suonare, cantare, danzare per il dio Apollo; nel dipinto, ognuna è caratterizzata dagli attributi relativi alla propria arte. Il dipinto è stato pubblicato nel 1984 con l’attribuzione ad Antiveduto Gramatica da Fabrizio d’Amico, su segnalazione di Giuliano Briganti. D’Amico tuttavia non era a conoscenza del documento pubblicato poi, sei anni più tardi, da Gianni Papi; documento che, oltre a confermare il riferimento al pittore, portava importanti novità sull’illustre committenza dell’opera: Papi infatti riconosce nella tela il "Monte Parnaso dell’Antiveduto Cornice negra Indorata e rabescata di Palmi otto" appartenuto al cardinal Del Monte e registrato nell’inventario della sua collezione redatto il 21 febbraio 1627. L’indicazione della misura sembrerebbe far riferimento ad un quadro di circa venti centimetri in più di quello in esame, ma la brusca interruzione sulla destra è probabilmente dovuta ad una decurtazione su questo lato. La tematica musicale è resa con una personale forma di classicismo, di cui il Parnaso costituisce uno dei risultati di maggiore impegno e di più alta qualità. Sia Papi, sia Riedl, negli ultimi contributi sul pittore, ritengono che l’opera si possa collocare nel terzo decennio del Seicento; Riedl inoltre rileva nella composizione il rimando alla celebre incisione di Marcantonio Raimondi tratta da un disegno di Raffaello per le Stanze Vaticane.

In copertina: Antiveduto Gramatica, Santa Cecilia e Angeli Musicanti o Allegoria della Musica, 1610 -1613, olio su tela, 122 cm × 91,5 cm, Museo civico di Santa Caterina, Treviso.

Suggeriti

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA

MARIETTA ROBUSTI: L'EDUCAZIONE PATERNA, IL SUCCESSO PRESSO LE CORTI INTERNAZIONALI E LA MORTE PRECOCE

TIZIANO SEGRETO: TRA ALCHIMIA E CABALA

DIANA DE ROSA/ANNELLA DI MASSIMO: VOCE FEMMINILE DEL BAROCCO NAPOLETANO

VIRGINIA VEZZI: PITTRICE BAROCCA TRA LA ROMA DEI PAPI E LA FRANCIA DI LUIGI XIII

GIULIA LAMA: LA PRIMA DONNA CHE STUDIÒ NUDO MASCHILE