Lo Studiolo di Francesco I de' Medici: scrigno alchemico nel Palazzo Vecchio di Firenze

Lo Studiolo di Palazzo Vecchio: storia di una ricostruzione

Panoramica dello Studiolo di Francesco I de' Medici in Palazzo Vecchio, Firenze.

Lo Studiolo è un ambiente raccolto, attualmente comunicante con il Salone dei Cinquecento, dove il granduca Francesco I de' Medici amava ritirarsi in solitudine coltivando i propri interessi scientifici e alchemici. Lo studiolo era concepito come una sorta di Wunderkammer, ovvero un gabinetto delle meraviglie, lo spazio dove collezionare gli oggetti preziosi e le curiosità del reggente. Non sembra verosimile pensare che in questo spazio Francesco I si dedicasse a esperimenti veri e propri e trasformazioni alchemiche, che molto più probabilmente si svolgevano nel laboratorio del Casino di San Marco. Questa deduzione è determinata dall'assenza di apertura e finestre nello Studiolo. La decorazione dell'ambiente è il risultato di una coppia di fatto della storia dell'arte all'epoca: Vincenzo Borghini e Giorgio Vasari, che insieme sono anche stati responsabili, sempre a Firenze e con l'aggiunta di Federico Zuccari, della decorazione della Cupola di Santa Maria del Fiore. Nell'agosto del 1570 Borghini, intellettuale della corte medicea, dettava al Vasari il programma di decorazione di una stanza di Palazzo Vecchio, adiacente anche alla camera da letto di Francesco I e comunicante con lo Studiolo di Cosimo I, padre di Francesco, anche questo un piccolo ambiente segreto.

Fu completato tra il 1570 e il 1572 da un gruppo di artisti supervisionati da Giorgio Vasari e dal suo discepolo Giovan Battista Adriani. Nel 1590, non molto tempo dopo la scomparsa del granduca avvenuta nel 1587, l'ambiente fu smantellato e abbandonato in favore di Pratolino. Le pitture che lo decoravano vennero disperse tra le varie raccolte di opere d'arte della città: gli Uffizi, Palazzo Pitti, ecc. Nel 1920 si decise di ripristinare questo ambiente, ricreando il pavimento e i pannelli lignei sui quali sono poggiate le pitture. Le pitture sono state ricollocate basandosi sui temi degli affreschi sulla volta, dove sono rappresentati i quattro elementi. All'epoca del riallestimento mancarono due pannelli, non si sa se dispersi o mai realizzati. L'unica parte originale è quindi la zona del soffitto, ma l'insieme comunque ancora oggi di grande suggestione.

I Quattro Elementi e l'alchimia

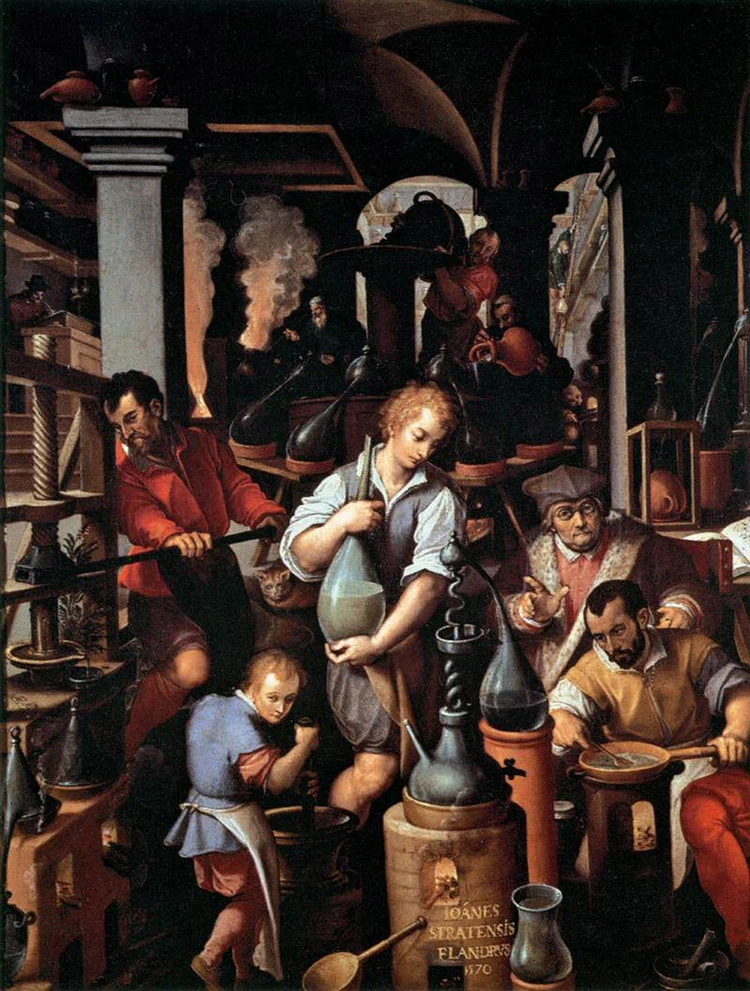

Giovanni Stradano, Il laboratorio dell'alchimista, 1570 circa, Studiolo di Francesco I de' Medici, Palazzo Vecchio, Firenze.

La volta a botte affrescata è opera del Poppi, soprannome di Francesco Morandini e Jacopo Zucchi. Al centro del soffitto si trova l'affresco con Prometeo e la simmetria delle specie, che da Pandora riceve il proiettile simboleggiandone la corruzione. Questa scena costituisce il punto di partenza per comprendere tutto il ciclo decorativo. Attorno a questa rappresentazione cruciale, vi sono le personificazioni dei Quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco, che determinano il tema per il lato corrispondente. Nei riquadri accanto agli Elementi sono affrescate coppie di fanciulli abbracciati, che simboleggiano le qualità risultanti dalle fusioni a due a due dei vari Elementi. Sull'asse centrale, ai lati, l'impresa di Francesco I de' Medici e l'Allegoria dei legami tra i quattro elementi. Nei quattro riquadri angolari, infine, sono rappresentati i quattro elementi umani: La Flemma, fredda e umida come l'acqua, Il Sangue, caldo e umido come l'aria, La Malinconia, fredda e secca come la terra, La Collera, calda e secca come il fuoco. A completamento, sulle due lunette alle estremità sono collocati i ritratti dei genitori di Francesco: Cosimo I e Eleonora di Toledo di Alessandro Allori, tra raffigurazioni delle stagioni e dei segni zodiacali a esse associati. Le pareti sono decorate da due registri di pannelli dipinti, tre per fila per ciascun lato minore e otto sul lato maggiore; in quello superiore presso agli angoli sono presenti nicchie con statue in bronzo, che rappresentano figure mitologiche correlate agli Elementi. In totale quindi, sono presenti otto nicchie per le statue e 36 dipinti, meno due dispersi (in uno è stata collocata la porta sul salone dei Cinquecento, aperta nel 1920, in un altro è stata lasciata la cornice vuota).

Nel registro inferiore delle quattro pareti, i dipinti ovali fungono da sportelli di armadi situati nello spessore della muratura. Tali dipinti, con soggetti mitologici e pagani, dovevano suggerire i vari materiali conservati in ciascuno sportello, che erano ordinati secondo l'elemento ritenuto di appartenenza, secondo il progetto del Borghini che vedeva dedicato ogni lato dello Studiolo ad un elemento. Tra i pannelli più interessanti ci sono le Sorelle di Fetonte di Santi di Tito, il Lanificio di Mirabello Cavalori, la Pesca delle perle di Alessandro Allori, le Miniere di diamanti di Maso da San Friano e le Terme di Pozzuoli di Girolamo Macchietti.

Particolarmente interessante è il pannello della Fucina o Laboratorio d'alchimia, dipinto da Giovanni Stradano, dove a sinistra, Francesco si fece ritrarre nelle vesti di un artigiano, impegnato nel lavoro della fonderia: un chiaro segno della personalità inquieta di Francesco, che preferiva le sue attività scientifiche alla politica ed al cerimoniale di corte. l dipinto rende molto bene l'atmosfera di uno studio di alchimia del tempo, con diversi personaggi indaffarati in variegate attività. In primo piano, un bambino ingobbito sta pestando materiale in un grande mortaio. Dietro di lui, un ragazzo, probabilmente un garzone, tiene una grande ampolla tra le mani mentre osserva i fluidi davanti a lui che scorrono negli alambicchi. Il personaggio alle spalle del garzone con le fattezze di Alessandro de' Medici è invece l'alchimista: lo riconosciamo dall'abbigliamento: occhiali, cappello a triangolo e giacca bordata di pelliccia, indumenti che studiosi, giuristi e scienziati erano soliti indossare. Più indietro, un uomo con una pressa sta facendo uscire del liquido dal suo macchinario e in secondo piano altri personaggi sono intenti nel versare liquidi negli alambicchi. Curioso e simbolico elemento nella composizione è il gatto, posto proprio al centro, in corrispondenza del gomito del giovane biondo. Gli esperimenti di alchimia solitamente si conducevano di notte, e il gatto, da animale notturno, ben simboleggia questo aspetto del lavoro dell'alchimista. Non è da escludere che Jacopo Zucchi abbia eseguito per lo Studiolo mediceo i pittoreschi bozzetti su rame, due dei quali a Roma nella Galleria Borghese con Il profeta Daniele e la manna (Allegoria della creazione) e la Pesca delle perle e del corallo (Scoperta dell'America), che illustra la fauna delle Isole Canarie e l'origine dei fossili, la storia naturale nel genere della natura morta, completando la serie agli Uffizi delle Età dell'uomo.

Francesco I de' Medici: mecenate e alchimista, morto in circostanze misteriose

Alessandro Allori, Ritratto di Francesco I de' Medici, 1560 circa, 97,9 × 76,4 cm, The Art Institute, Chicago.

Francesco I de' Medici (Firenze, 25 marzo 1541 – Poggio a Caiano, 19 ottobre 1587), fu figlio di Cosimo I de' Medici e della di lui prima moglie Eleonora di Toledo. fu il secondo Granduca di Toscana dal 1564 alla morte, avvenuta improvvisamente e misteriosamente nel 1587.

Francesco non si interessò molto di politica e preferì lasciare le sorti del Granducato nelle mani dei numerosi funzionari dei quali si fidava ciecamente, che si occuparono di tassare pesantemente i sudditi, ottenendo un numero di tributi per l'Impero.

Come la tradizione di famiglia voleva, anche Francesco I de' Medici fu un importante mecenate, favorendo molti artisti e dando incarico al Buontalenti di costruire una villa a Pratolino, dove egli stesso aveva acquistato una tenuta nel 1568. La villa, oggi perduta, fu costruita tra il 1569 ed il 1581 ed è ricordata come la più sfarzosa tra le ville medicee, edificata con l'intento di creare un ambiente fiabesco per la seconda moglie di Francesco, basato su canoni ermetici e conoscenze occulte. Allo stesso Buontalenti affidò la progettazione della città-fortezza di Livorno, al fine di assicurare un adeguato sbocco a mare per i traffici del Granducato. Comprò Villa la Magia e tutti i possedimenti della villa sul monte Montalbano. Era appassionato di alchimia e sensibile alle opere dei maggiori chimici e alchimisti del tempo. Suggestionato dalle porcellane cinesi importate in Occidente, volle ad ogni costo che fosse risolto il problema degli impasti per realizzarne una produzione locale, e nel Casino di San Marco in Firenze, sotto la direzione del Buontalenti, mise all'opera gli "arcanisti", partecipando egli stesso alle sperimentazioni, con lunghe frequentazioni in laboratorio. I tentativi ebbero successo e intorno al 1575 vedranno la luce le prime opere di porcellana a pasta vitrea mai realizzate in occidente, la cosiddetta "Porcellana dei Medici". Nel 1585, ebbe l'onore di ospitare alla sua corte l'Ambasciata Tenshō, prima missione diplomatica giapponese in Europa, a cui fece visitare anche Pisa e Siena.

La sera dell'8 ottobre 1587, dopo una battuta di caccia insieme al fratello Ferdinando, Francesco I e Bianca cenarono presso la Villa di Poggio a Caiano, ma, prima Francesco e poi Bianca, si sentirono male e si misero presto a letto accusando febbre elevata e intermittente con episodi di vomito. Fun l'inizio della fine per loro: undici giorni dopo erano morti entrambi. All'epoca le morti furono attribuite a un attacco di malaria, malattia molto diffusa. Tuttavia iniziarono a circolare pettegolezzi e malelingue che volevano la coppia avvelenata da Ferdinando, che nutriva una ben nota avversione per Bianca e che ambiva a succedere al fratello prima che questi generasse un erede maschio. Ferdinando da parte sua contribuì ad alimentare i sospetti creando una barriera di segretezza intorno alle due salme e assumendosi in prima persona la gestione diretta dell'avvenimento. Fece eseguire un'autopsia su entrambe e in modo apparentemente frettoloso ne dispose la sepoltura. L'improvvisa e non chiarita morte dei due personaggi ha alimentato, nei secoli successivi, il fiorire di ipotesi e ricostruzioni, oltre a fornire l'ispirazione per opere letterarie. Un'indagine portata a conclusione nel 2006 da un'équipe di studiosi dell'Università di Firenze, guidati dal tossicologo forense Francesco Mari, anche grazie al ritrovamento delle anfore contenenti i resti delle viscere di Bianca Cappello, ha condotto alla conclusione che l'avvelenamento da arsenico sia la più probabile causa della morte della coppia granducale. Anche tale conclusione, però, è stata quasi subito messa in dubbio da un altro gruppo di studiosi delle università di Pisa e Torino, guidati dallo storico della medicina Gino Fornaciari, secondo il quale le cause del decesso andrebbero invece effettivamente fatte risalire alla malaria, come sospettato dai contemporanei, subito dopo i decessi. I risultati dell'équipe fiorentina sono stati poi ripresi ed esposti dettagliatamente nel docu-drama tedesco Mord im Hause Medici (2/2). Karriere einer Mätresse presentato nel 2013 dalla rete televisiva europea Arte. Il programma, che vede la partecipazione in prima persona della storica della medicina, Donatella Lippi, una dei componenti dell'équipe, è stato poi trasmesso anche in Italia da Rai Storia nel dicembre del 2014, nel quadro della terza serie del programma a.C.d.C, con il titolo I segreti dei Medici 2. Ascesa di un'amante. Le circostanze sospette che decretarono la sua morte e quella della sua consorte sembrano essere uno scherzo del destino, o meglio un allineamento del karma. Molti anni prima infatti, lui stesso si era reso complice o meglio mandante, dell'eliminazione di due vite. Impaurito dalla congiura di Orazio Pucci e Piero Ridolfi e di altri nobili fiorentini nel 1575, appena salito al potere, Francesco fu spietato coi responsabili e con i loro appoggi, arrivando a dare il beneplacito, se non addirittura ad architettare, l'omicidio di due donne di casa Medici che intrattenevano rapporti con il partito antimediceo: sua sorella, Isabella de' Medici e la cognata, Leonora Álvarez de Toledo, uccise dai rispettivi mariti a distanza di meno di una settimana in circostanze molto simili.

In copertina: dettaglio decorativo dello Studiolo di Francesco I de' Medici, Palazzo Vecchio, Firenze.

Suggeriti

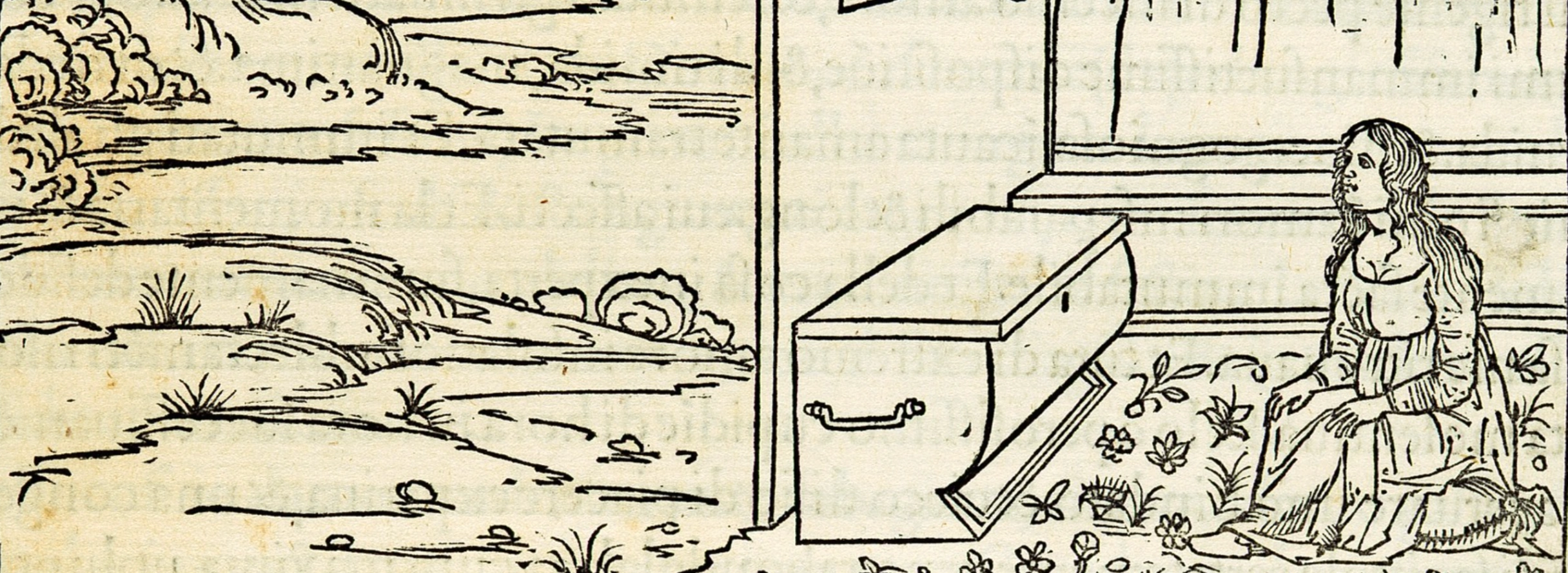

FRANCESCO COLONNA E L’ARTE COME ENIGMA INIZIATICO

LA NEGROMANZIA SECONDO JACOB CORNELISZ VAN OOSTSANEN

LA NAVE DEI FOLLI DI HIERONYMUS BOSCH

IL PITTORE CHE SI BURLÒ DI TUTTI IMITANDO GIORGIONE E LAVORANDO COME FALSARIO

LA CAPPELLA CARACCIOLO DEL SOLE A NAPOLI: SCRIGNO DI ARTE E MISTERO

LA PARTITA A SCACCHI DI SOFONISBA ANGUISSOLA