L'incubo di Füssli: mitologia e visioni oniriche

La modernità cinematografica della tela

Non è la scenografia di un film di Dario Argento, anche se qualcosa di fortemente disturbante e allo stesso tempo intrigante, in quest'opera c'è. Così come c'è un collegamento con il mondo cinematografico: il film tedesco dal titolo Der Nachtmahr (per l'appunto "L'Incubo" in italiano), diretto da AKIM e uscito nel 2015, trae ispirazione proprio da quest'opera di Johann Heinrich Füssli. Il film, come la tela, affronta temi legati all'inconscio e al sonno, come l'incubo, il sogno e il mondo onirico, riflettendo sulla natura delle paure interiori e dei sentimenti spesso celati, che emergono nel buio della notte. Non si tratta di un caso isolato, ma sicuramente costituisce l'esempio più palese di come il linguaggio visivo di Füssli abbia esercitato una profonda influenza sul mondo del cinema, soprattutto nell’ambito del genere horror e gotico. La sua opera ha anticipato, per certi versi, ciò che il cinema avrebbe esplorato decenni dopo: oltre alla dimensione dell’inconscio, la tensione tra bellezza e orrore, e la materializzazione delle paure più profonde dell’animo umano. Registi come Tim Burton, Guillermo del Toro e David Lynch hanno attinto a quell’immaginario onirico e perturbante per creare universi cinematografici dove il confine tra reale e fantastico si dissolve. In particolare, l’estetica gotica di L’incubo riecheggia nei paesaggi distorti, nei volti grotteschi e negli stati alterati di coscienza che popolano molte pellicole contemporanee. L’immobilità inquietante della donna nel quadro ricorda le vittime paralizzate degli incubi nei film, come in Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven, dove l’orrore prende vita proprio nei sogni. Senza tenere conto di ciò che la tela ha provocato nell'ambito della settimana musa, sicuramente l’Incubo è portatore di un valore e di un senso quasi cinematografico in sé: la composizione, l’illuminazione teatrale e la disposizione degli elementi suggeriscono una messa in scena teatrale, drammatica, ad effetto, simile a un fermo immagine di un film horror. L'opera ci appare come un frame carico di tensione, pronto a esplodere in movimento.

Questo capolavoro del Romanticismo, è per questi motivi un vero precursore visivo del linguaggio del cinema. Attraverso la sua rappresentazione dell’insondabile, Füssli ha aperto una porta che il cinema non ha mai smesso di attraversare: quella dell’immaginazione più oscura, dove i sogni si confondono con gli incubi, e l’arte diventa il riflesso delle nostre paure più profonde.

Cosa stiamo guardando

La scena è ambientata in una stanza da letto in penombra, brulicante di oggetti, tra i quali vi sono un libro, una fiala ed uno specchio poggiati su un tavolo. In primo piano è collocata una giovane fanciulla dormiente, abbandonata sul suo letto, in una posa scomposta e innaturale che sottolinea il suo travaglio interiore. Il volto appare sofferente, le braccia e la testa abbandonate alla forza di gravità, la carnagione è pallida: potrebbe dormire, come essere morta. L'inverosimile posizione in cui è riversa, supina, si pensava addirittura che stimolasse gli incubi. L'opera potrebbe offrire simultaneamente una visione soggettiva e oggettiva del soggetto dipinto, raffigurando sì una donna che sogna (il soggetto) ma anche il sogno stesso (l'oggetto). I colori chiari e brillanti che caratterizzano la figura femminile sono in netto contrasto con i rossi, gialli ed ocra dello sfondo; qui, inoltre, Füssli mostra un sapiente utilizzo del chiaroscuro, con il quale dà vita ad una serie di contrasti molto forti tra ombra e luce. Molto probabilmente la tela fu ispirata da esperienze di sogni ad occhi aperti sperimentate sia da Füssli che da suoi contemporanei: anch'esse erano correlate al folklore del tempo e ad alcune fiabe appartenenti alla mitologia germanica che raccontavano di demoni e streghe che soggiogavano chi osasse dormire da solo. In queste fiabe gli uomini ricevevano la visita di vecchie cavalle e megere, mentre le donne sembra che avessero, in tali incubi, rapporti sessuali col diavolo stesso.

Mitologia scandinava e tradizioni nordiche

La presenza della cavalla spettrale, infatti, è giustificata dall'etimologia della parola inglese nightmare (incubo), formata dall'unione di night (notte) e mare (cavallina); ma vi è un'altra teoria, altrettanto accreditata, secondo cui mare non si riferisce all'equino bensì deriva da mara, un termine desunto dalla mitologia scandinava che si riferiva ad uno spirito mandato a tormentare i dormienti. Significati come questi della parola nightmare sono associati anche a sensazioni sperimentabili dalla persona addormentata, quali senso di pesantezza sul torace, paralisi nel sonno, dispnea e terrore. Queste emozioni si materializzano nel dipinto nel mostro accovacciato sulla ragazza, personificazione dell'incubo. Questa creatura ibrida e grottesca assume vero peso fisico, facendo pressione e comprimendo il torace della fanciulla; il suo ghigno, le orecchie appuntite, la gobba e la folta peluria lo accomunano ai goblin, alle misteriose creature delle tradizioni nordiche e ai gargoyle delle cattedrali gotiche. L'Incubo fu esposta per la prima volta nel 1782 alla Royal Academy di Londra, dove facciamo poca fatica a crederlo, "suscitò ... un insolito grado d'interesse", così come ci testimonia John Knowles, intimo amico e primo biografo di Füssli.

Il significato erotico

L'opera destò molto scalpore per la sua tematica sessuale. L'insistenza sull'erotismo è riconducibile anche a circostanze biografiche dell'autore: un anno prima della realizzazione di quest'opera, infatti, Füssli si invaghì perdutamente della zurighese Anna Landolt vom Rech, di ritorno dal suo soggiorno in Italia. La Landolt era la nipote del suo amico Johann Kaspar Lavater, esperto di fisiognomica. Conosciutala, Füssli le chiese di sposarlo, ma Anna fu costretta a rifiutare a causa dell'opposizione del padre. L'Incubo, quindi, può essere visto come una rappresentazione personale del lato erotico di un amore ormai perduto. Il critico d'arte H. W. Janson ha persino proposto, come interpretazione, che la fanciulla dormiente rappresenti la Landholdt e che il mostro grottesco che grava sul suo torace (che, come già accennato, è una personificazione dell'Incubo) sia lo stesso Füssli. Secondo letture analoghe lo scopo del dipinto è quello di trasporre in pittura l'orgasmo femminile, diventando quindi molto rappresentativo in materia di istinti sessuali sublimati. Sempre sulla stessa lunghezza dell'onda, L'incubo è stato interpretato anche come simbolo onirico della libido maschile: la testa della cavalla, con la sua inopportuna irruzione all'interno della scena, rappresenterebbe l'atto sessuale. Quello che è certo è che l'artista sembra addentrarsi nell'inconscio e nella libido, anticipando la psicanalisi di Sigmund Freud.

Negli anni successivi l'opera ebbe un successo duraturo e fu riprodotta in diverse repliche, fra cui l'incisione del 1783 di Thomas Burke, e la redazione del 1790-91 stesa dallo stesso Füssli, oggi esposta a Francoforte sul Meno. Testimoni della fortuna dell'Incubo furono anche le varie vignette satiriche che, riproducendo la composizione della tela, sorsero per colpire con lo scherno personaggi di spicco dell'epoca, quali Napoleone Bonaparte, Luigi XVIII di Francia, il politico britannico Charles James Fox ed il Primo ministro William Pitt.

In copertina: Johann Heinrich Füssli, L’incubo, 1781, olio su tela, 1,02 m x 1,27 m cm, Detroit Institute of Arts, Detroit.

Suggeriti

LEONARDO DA VINCI: IL GENIO CHE INVENTÒ IL DESIGN DEL FUTURO

IL CAVALIERE, LA MORTE E IL DIAVOLO DI ALBRECHT DÜRER

IL NEGROMANTE DI PAOLINI

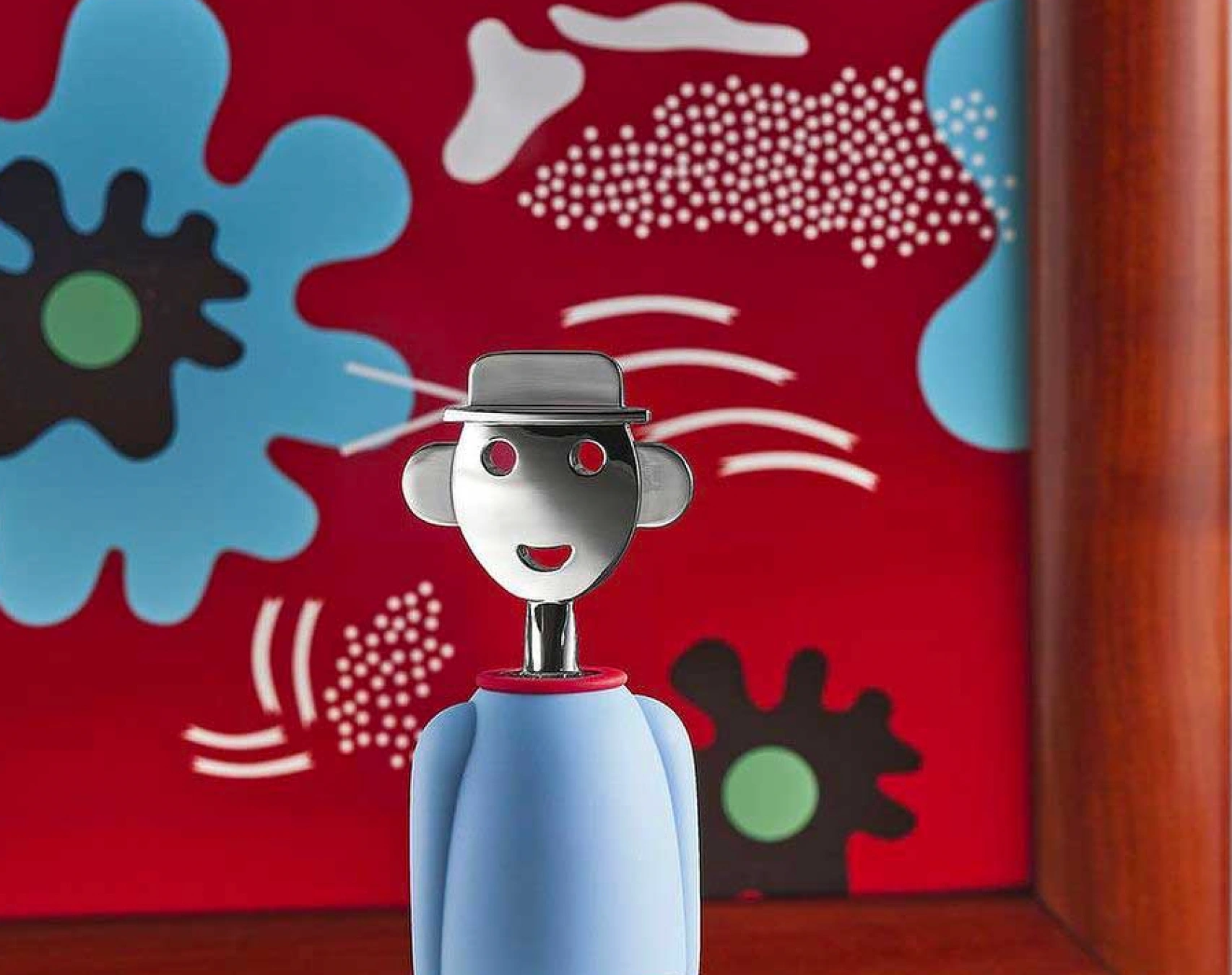

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS

CATERINA ANGELA PIEROZZI: ENTRARE NELLA STORIA CON UNA SOLA OPERA