Delphos: l'abito Fortuny ispirato alla scultura greca

Un classico ispirato dal classicismo

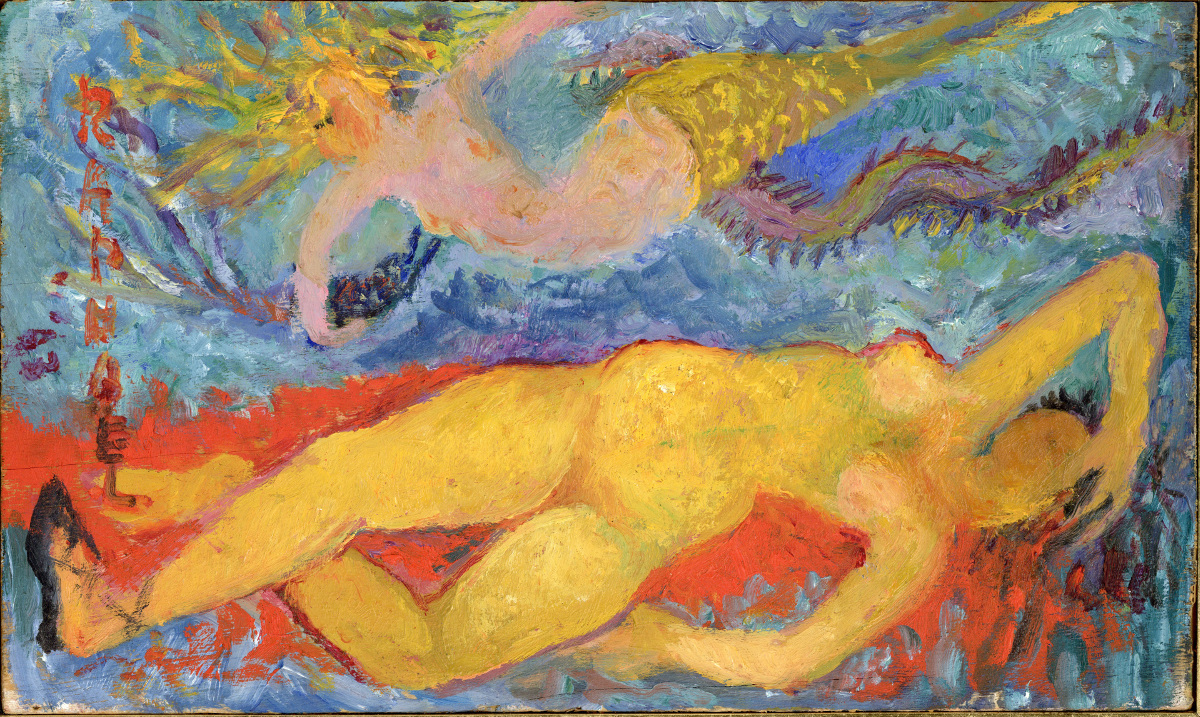

Abito Delphos © Museo Fortuny

Il più grande successo dell’atelier Fortuny fu la creazione, nel 1907, di un abito iconico chiamato Delphos, punto di riferimento per la storia della moda. Ispirato al chitone ionico dell’Auriga, scultura greca rinvenuta a Delfi nel 1896. Spicca per la sua forma essenziale, che avvolge delicatamente il corpo della donna, e consiste di quattro o cinque teli in satin o taffettà di seta lavorati con una finissima plissettatura, eseguita ancora oggi attraverso un processo manuale con il quale è possibile ottenere fino a quattrocentocinquanta pieghe per ogni telo. Fu proprio un'invenzione di Fortuny, l'ideazione della plissettatura, con il relativo brevetto nel 1909. Lo scollo e le maniche sono regolabili da coulisse in cordoncini di seta arricchiti da perline in vetro di Murano. Sebbene la paternità dell’abito sia generalmente affidata a Mariano Fortuny, fu proprio quest’ultimo a riconoscere in Henriette, sua moglie e musa, la vera ideatrice, con un’annotazione autografa posta a margine del brevetto.

Quando si parla di moda è raro trovare capi che non siano mai stati trasformati in base ai gusti del tempo e alle esigenze della società. Delphos è un’eccezione: da quando Mariano Fortuny ha depositato il brevetto a Parigi, non è cambiato, se non nel materiale e in piccolissimi dettagli. Eterno, intramontabile, leggenda, ognuna di queste parole si può a ragione usare in riferimento a quest’abito plissettato e confezionato interamente a mano, amato da tantissime donne di tutto il mondo ancora oggi, dopo più di un secolo dalla sua realizzazione. Quando venne cucito e indossato per la prima volta però fu una assoluta rivoluzione. Le donne vestivano ancora abiti rigidi, con il corsetto, poco comodi e non sempre in grado di valorizzare il corpo che li indossava. Mariano Fortuny, in questo senso, liberò le donne da alcune costrizioni, rendendole allo stesso tempo più comode e sensuali.

Questa serie di minuscole e apparentemente infinite pieghe del tessuto danno la straordinaria possibilità all’abito di estendersi, aiutando a rivelare il corpo in modo raffinato, esaltandone le forme. In Delphos il binomio sensualità ed eleganza trova la sua massima espressione, raggiungendo un equilibrio perfetto. Merito della sua semplicità: si tratta infatti di un abito a forma di cilindro che lascia lo spazio per la testa e le braccia, realizzato con un taglio rettangolare. La particolarità è l’ampiezza del taglio usato dal momento che il plissé richiede circa 3 o 4 volte in più di materiale rispetto all’ampiezza che avrà l’abito. Il modello originale ha le maniche a pipistrello, ma ne sono state realizzate poi altri, con le maniche lunghe o anche senza e arriva fino a terra, coprendo i piedi. Rispetto all’originale, oggi l’abito risulta ancora più essenziale:sono stati mantenuti i profili ai lati e sulle spalle rifiniti con una fila di piccole perle di vetro, fatte a Murano, che possono sembrare solo un elemento decorativo, ma in realtà sono funzionali per impedire all’abito di gonfiarsi. Il Delphos viene accompagnato da una cintura liscia, dello stesso colore e materiale dell’abito, mentre nell’originale era stampata con motivi floreali o geometrici. La differenza tra i modelli è data dallo scollo, che può essere a giro, a V o scollato sulla schiena. Diverse sono anche le lunghezze della manica: corta, a tre quarti oppure con una bretellina che lo rende un abito sottoveste. Canotte, top, blusa a più punte e gonne sono previste. La blusa over è realizzata con lo stesso materiale e termina in maniera irregolare a due o quattro punte che pendono ciascuna su un lato.

L'Auriga di Delfi e il fascino dell'antico

Auriga di Delfi, bronzo, 184 cm, Museo Archeologico di Delfi.

I richiami alle colonne e alle sculture greche, alla loro fattura ed eleganza, sono immediati e non è un caso: in quegli anni l’archeologo inglese Sir Arthur Evans, il padre della civiltà minoica, che stava allora facendo degli importanti scavi nel Palazzo di Knossos a Creta, portò alla luce molti nuovi motivi decorativi che Fortuny reinterpretò anche nelle sue sciarpe. Più in generale, in Europa, si propagò una nuova attenzione per l’antica Grecia, in particolare per quella ionica del VI secolo a.C. e infatti Delphos deve proprio il suo nome alla statua di bronzo del Cocchiere di Delfi che indossa un chitone ionico, una tunica di stoffa leggerissima chiusa da una cucitura. Taglio e maniche sono pressoché uguali, quello che cambia è l’ampiezza delle pieghe che nella scultura rimangono molto più ampie rispetto a quelle del plissé di Fortuny, brevettato nel 1909.

L'Auriga di Delfi è una scultura greca in bronzo alta 184 cm, databile al 475 a.C. e di autore ignoto. Rinvenuta negli scavi del santuario di Apollo a Delfi, conservata nel Museo archeologico della città. Faceva parte di una quadriga, commissionata e dedicata, forse per ricordare una vittoria ottenuta ai Giochi pitici con la quadriga (478 o 474) da un tiranno siceliota (probabilmente Polizelo, tiranno di Gela). Fu rinvenuta perché sepolta da una caduta di massi dalle rupi Fedriadi nei pressi dell'originale collocazione. La statua era collocata dunque su una biga trainata da due cavalli, accuditi da un giovane aiutante, ma di questi si conservano solo pochi frammenti. Lo stato di conservazione dell'auriga è ottimo, anche se è mancante del braccio sinistro. Venne fusa a pezzi in bronzo spesso, perché più resistente all'esposizione alle intemperie, con rifiniture eseguite a freddo: col bulino e con applicazioni di argento per la benda ("tenia"), rame per le ciglia, pietra dura per gli occhi. L'auriga veste un lungo chitone cinto in vita, pesante, scanalato, rigido quasi a costruire una colonna; nella mano destra tiene delle redini; il volto è leggermente rivolto a destra. Attorno al capo la tenia del vincitore, con decoro a meandro e incrostazioni di rame e argento. I capelli sono finemente disegnati, in riccioli che non alterano le dimensioni del capo. Lo sguardo è intenso e vivo, con la tensione competitiva appena leggibile, stemperata dall'atteggiamento sorvegliatamene misurato del corpo. I piedi sono resi con una naturalezza fresca e precisa, molto veristica: mostrano infatti i tendini tesi per lo sforzo appena compiuto. Nessuna statua pervenutaci lontanamente rassomiglia all'auriga: solo alcuni esemplari ritrovati nella Magna Grecia similmente e sommariamente ci ricordano il modello di Delfi, come il Giovane di Mozia. È soprattutto nel volto che si concentra la singolarità di questo bronzo: legato alla bellezza ideale, dotato di tratti particolarissimi, è possibile che sia stato sviluppato a partire da un volto individuale. Nonostante la statua sia evidentemente legata ai moduli arcaici, essa è percorsa da un vigore innovativo.

Mariano Fortuny: pittore, designer, stilista e inventore

Mariano Fortuny, Henriette Fortuny in abiti Fortuny, 1935, Museo Fortuny. © Museo Fortuny

Mariano Fortuny y Madrazo fu figlio d'arte: suo padre era il pittore catalano Marià Fortuny i Marsal, mentre sua madre, Cecilia de Madrazo, proveniva parimenti da una famiglia di artisti, figlia di Federico de Madrazo e nipote di José de Madrazo. Orfano del padre all'età di tre anni, Mariano Fortuny si trasferì a Parigi con sua madre e nella capitale francese si accostò per la prima volta alla pittura. Nel 1889 la famiglia si trasferì a Venezia e Fortuny stabilì il suo laboratorio nell'allora Palazzo Pesaro Orfei.

Fortuny si dedicò alla pittura, all'incisione, alla scenografia, alla scenotecnica, illuminotecnica e alle arti applicate. Con la moglie Henriette Negrin rivoluzionò la moda, attingendo non solo dalla statutaria classica e dal mondo greco, ma anche dalle stampe di Morris e dai motivi decorativi catalani, utilizzati per le lunghe tuniche realizzate con tessuti leggeri lavorati a sottilissime piegoline. Nel 1911 Fortuny espose i suoi tessuti al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, ottenendo un grande successo. Poco dopo aprì una boutique a Parigi, e successivamente aprì filiali a Londra, Madrid e, nel 1929, a New York, dove furono venduti i suoi modelli. Negli anni '20 e '30 tra i suoi clienti vantava: Sarah Bernhardt, Luisa Casati, Isadora Duncan, Eleonora Duse e negli Stati Uniti Lillian Gish, Martha Graham e Ruth St. Denis.

Come interior designer, ha arredato la casa di Consuelo Vanderbilt in stile Art Nouveau e Art Déco, i saloni di Marie-Laure de Noailles e Dina Galli e la sala da gioco del nuovo Hotel Excelsior a Parigi. Fortuny ha registrato più di cinquanta brevetti come inventore, ha lavorato agli effetti di luce indiretta nei teatri dall'inizio del secolo, ha disegnato fondali e costumi teatrali ed è stato anche presente come pittore a tutte le Biennali di Venezia fino al 1942. Fortuny è il fondatore dell'omonima azienda Tessuti Artistici Fortuny srl che tutt'oggi è attiva e produce i tessuti con le stesse tecniche e gli stessi macchinari ideati dall'inventore. A questo poliedrico artista si deve inoltre l'invenzione di una lampada innovativa che si basa su un nuovo metodo di propagazione e diffusione della luce in ambito scenografico. Fece parte del gruppo di 27 artisti che a Venezia contribuirono alla decorazione della valigia di cartone che radunò attorno a sé l'Ordine de La Valigia. Fortuny morì all'età di 78 anni nel suo palazzo veneziano, che fu poi (1956) donato dalla vedova, Henriette Negrin, alla città di Venezia. Il palazzo ospita oggi il Museo Fortuny.

In copertina: una serie di declinazioni dell'iconico abito Delphos, tunica cilindrica, essenziale, con maniche corte e stretta in vita da una fascia, ispirato all’antica Grecia. © Museo Fortuny

Suggeriti

CAMILLE CLAUDEL: LUCI E OMBRE DELLA SCULTRICE DIMENTICATA

PIETRO TORRIGIANO: L'ACERRIMO RIVALE DI MICHELANGELO CHE CON LA SUA ARTE CONQUISTÒ INGHILTERRA E SPAGNA

DESIGN E MUSEOGRAFIA: L'ALLESTIMENTO RIVOLUZIONARIO DI LINA BO BARDI PER IL MUSEO DI SAN PAOLO

ANTONIETTA RAPHAËL: PITTRICE E SCULTRICE ORIGINALE

ALESSI: UN SECOLO DI STORIA ITALIANA

CARLO SCARPA A PALERMO: L'ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DI PALAZZO ABATELLIS